Опирающиеся на руины

Опирающиеся на руины

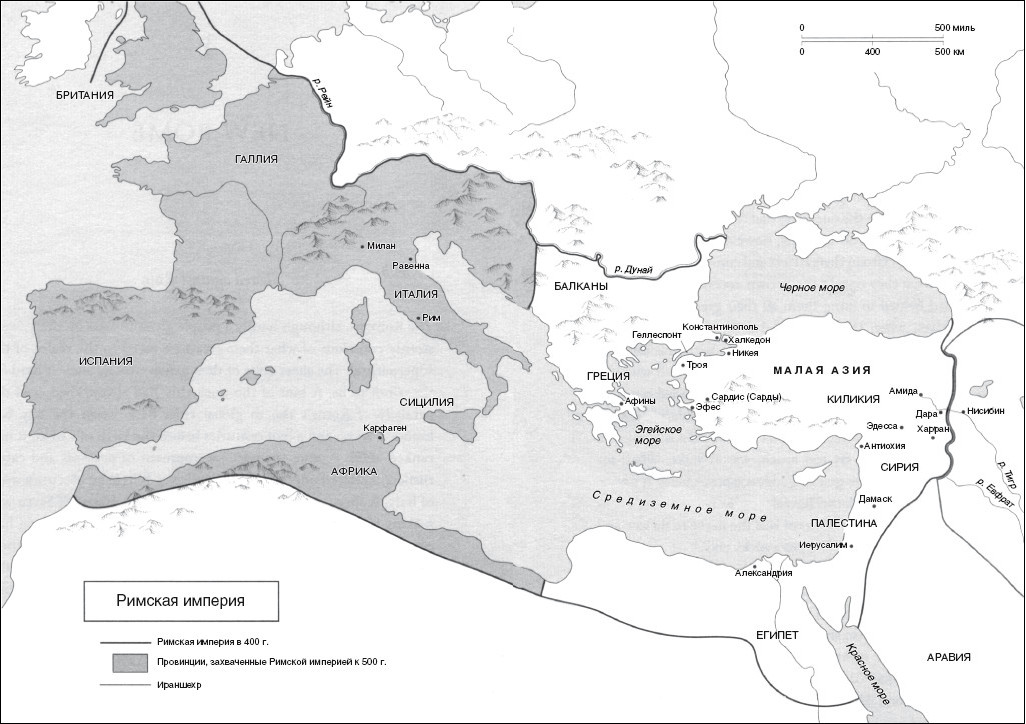

Римляне, никогда не страдавшие от ложной скромности, точно знали, что своим величием в значительной мере обязаны небесам. Учитывая масштаб их достижений, иначе и быть не могло. Намек на помощь свыше всегда витал рядом с Римом, стремительно восходящим к мировому господству. Когда город был только основан – за семь с половиной веков до рождения Христа, он был всего лишь скоплением незначительных поселений земледельцев и скотоводов, беспорядочно разбросанных по семи холмам в дальнем уголке Италии. Спустя тысячелетие, когда царский дом Сасанидов начал делать первые шаги к мировому господству, зона римского влияния простиралась от ледяных берегов северного океана до африканских пустынь. Как могло случиться, что один-единственный город превратился в хозяина мира? Сами римляне никогда не сомневались в ответе. Раз небеса благоволят к ним, значит, они самый богобоязненный из всех народов. Вот они и утверждали, что обязаны своим могуществом и благочестию, и силе оружия1.

Все же римляне, хотя и пользовались явной поддержкой свыше, так и не сумели избавиться от терзавшего их комплекса неполноценности. Если их завоевания на Западе – в Испании, Галлии и Британии – принесли им господство над племенами, которых они могли выбросить из головы, как варваров, на Востоке была совсем другая история. Там, на территориях, которыми управляли Кир и Александр, существовали цивилизации, по сравнению с которыми римляне не могли не чувствовать себя выскочками. В особенности это касалось изобретателей дорических колонн и гипотенузы, философии и кулинарной книги – народа, который по праву мог считаться средоточием изощренности и искушенности – греков. Римляне, не считавшие себя провинциалами, никогда открыто не признавали их культурного превосходства, хотя не могли его не чувствовать. Они убеждали себя, что, в конце концов, именно они покорили греков, а не наоборот. Поэтому, как бы им ни нравилось похваляться в письмах и беседах знакомством с трудами Платона, они никогда не забывали обычаи собственных предков, которые помогли им достичь величия. Даже сами греки, размышляя о феноменальном успехе римлян, соглашались с этим. Их государство, утверждал Посидоний, знаменитый эрудит, умерший за пятьдесят лет до рождения Христа, основано не только на людских ресурсах, но и на традициях2. Некоторые их традиции были настолько мощными и эффективными, что их даже старались не облекать в слова. Слишком много было поставлено на карту. Как, предположим, звали божество, которое защищало Рим и наблюдало за ним? Открой его – и город вполне может рухнуть. Только одному человеку хватило наглости это сделать – неудивительно, что он плохо кончил3.

Но даже когда дело доходило до государственных тайн, таких как эти, римляне не могли заставить себя полностью доверять только собственным культам. Если правда (это они обычно считали само собой разумеющимся), что самые действенные традиции одновременно являются наиболее древними, тогда снова нельзя отрицать раздражающего первенства их самых блестящих подданных. За много веков до основания Рима – так утверждали греки – уже стоял на азиатских берегах Геллеспонта, пролива, отделяющего Азию от Европы, город под названием Троя, в стенах которого находился самый мощный талисман. Он изображал Афину Палладу, девственную богиню, которая на заре времен сбросила его с небес и дала ему свое имя – Палладиум. Пока троянцы охраняли статую, говорится в предании, их город оставался неприступным. Поэтому, когда греки осадили Трою, они так и не сумели пробиться через городские стены, хотя осада велась десять долгих лет. Наконец их лазутчикам удалось похитить статую, после чего Троя пала, и римляне сровняли ее с землей. А как же Палладиум? О судьбе статуи немало спорили. Жители многих греческих городов утверждали, что она нашла пристанище именно в их городе. Разумное заявление. Ведь статуя – не просто бесценный символ, она еще и последнее слово в гарантиях безопасности. Впоследствии время показало, что существовал только один город, который мог быть наделен устрашающей силой этого талисмана. По мере того как греческий мир все больше отодвигался в тень подъемом Рима, завоеватели стали присваивать не только территорию покоренного народа, но и его прошлое4. Неожиданно оказалось, что корни римского народа лежат вовсе не в Италии, а далеко на востоке – в Трое. Ромул – вскормленный волчицей основатель Рима и его первый царь, – как выяснилось, произошел от троянского принца Энея. С помощью богов этому самому Энею удалось бежать во время разграбления города. Он отплыл в Италию, где начал новую жизнь. Но это еще не все. Каким-то образом – как именно, так и не решено – Палладиум тоже попал в Рим. И будущему города ничего не угрожает, пока статуя там. Она хранилась на форуме, то есть в публичном месте, всегда являвшимся сердцем города. Олицетворяя собой прошлое, неизмеримо более древнее и богатое, чем римское, Палладиум одновременно был чем-то намного большим – обещанием судьбы, что империя никогда не рухнет5.

В 248 г., через пару десятилетий после того, как Сасаниды утвердились в Ираншехре, римский народ отметил свое тысячелетие. Именно столько лет прошло с момента основания Ромулом города, и теперь не только жители Рима могли гордиться именем «римлянин». Тридцатью шестью годами ранее каждый свободный житель империи получил гражданство: эту привилегию многие кисло отвергли, как закулисную попытку расширить базу налогообложения. Однако ее можно рассматривать и в более выгодном свете. Римляне, несмотря на жадность и жестокость их восхождения к величию, в глубине души никогда не сомневались, что завоевывают мир ради его же блага. Никто не выразил это убеждение трогательнее, чем поэт Вергилий. Еще в начале пути Рима к мировому господству он написал «Энеиду», эпическую поэму, в которой римлянам предлагалось не забывать о данной им богами обязанности «милость покорным являть и смирять войною надменных»6. Такая миссия должна была порадовать самих римлян и имела не совсем римский отголосок. Эпос Вергилия, как следует из заголовка, рассказывает историю об Энее. Автор предвкушает грядущее, в котором будут править потомки троянского принца, но оглядывается и в прошлое, на наследие Востока. Не только римские поэты верили в казавшуюся неправдоподобной идею о том, что империя, построенная на крови и эксплуатации, может являться воплощением братства людей. Эта вера присутствовала и у греков. Посидоний, живший почти в одно время с Вергилием, первым из многих предположил, что господство Рима вполне может быть земным отражением космического порядка. Во время римского тысячелетия эта идея стала чем-то само собой разумеющимся. Рим и в самом деле на протяжении примерно двух веков «милость покорным являл». Еще никогда в истории настолько много людей не жило так долго в мире. И вряд ли стоит удивляться тому, что жители дальних провинций с гордостью называли себя римлянами. Люди с благодарностью славили столицу мира. Самые благородные, культурные и могущественные из народов стали римлянами, и весь мир украсился, словно летний сад7.

Вот только довольно скоро сад начал зарастать сорняками и колючими кустарниками. Порядок, который какое-то время поддерживал цветение, исчез. В течение половины века, непосредственно предшествовавшей началу римского тысячелетия, солдатские сапоги все чаще стали топтать садовые цветы. Последнее десятилетие оказалось самым жестоким. Соперничавшие военачальники убивали друг друга с особой жестокостью. Римский народ содрогался от ужаса. Люди понимали, какие духи пробудились к жизни. Талант к наведению порядка был не единственным наследием прошлого. Не менее важным стало умение проливать кровь. Основатель Рима Ромул убил своего брата-близнеца. Царская линия его преемников закончилась государственным переворотом, и монархия прекратила свое существование. Республика, пришедшая ей на смену и продолжившая завоевание мира, спустя четыре с половиной столетия после основания рухнула среди убийственного насилия. Честолюбивые стремления военачальников – императоров – утопили мир в крови. Многие считали, что Рим тоже обречен. Возможно, так бы и вышло, если бы особенно жестокий и беспощадный император по имени Цезарь не водрузил знамя автократии на залитых кровью и заваленных трупами обломках республики. Он основал вторую монархию и назвал себя Августом – тем, к кому благоволят небеса. Нескромный титул, но заслуженный. Мерой его успеха явилось то, что слово «император» за время его правления стало значить намного больше, чем просто «военачальник». Вергилий, начавший свою великую поэму, по крайней мере частично, по побуждению Августа, воспевал своего патрона, называя человеком, которому судьбой предопределено вернуть «век золота»8. Век золота, в общем и целом, – это именно то, что получил мир. Правда, был странный безумный император Нерон – через полстолетия после смерти Августа, – которого римляне вспоминали с ужасом, как человека, убившего свою мать, женившегося на евнухе и сжегшего половину Рима. Но даже гражданская война после его самоубийства продлилась только год. А после его смерти в течение ста пятидесяти лет империя наслаждалась золотым веком. И тем страшнее было римлянам представлять, что рвущиеся к власти цезари могут повернуть эволюцию вспять, и золото обратится в железо, а императоры снова окажутся обычными военачальниками.

Тревога зрела не только в самой империи, но и за ее пределами. В поэме Вергилия римскому народу обещали неограниченное господство9, но в действительности, что, разумеется, было не тайной для римских стратегов, границы имелись у всего. Как за укреплениями Ираншехра тянулись бескрайние просторы населенных кочевниками степей, так и за северной границей Римской империи не было конца и края топким болотам и густым лесам, кишащим варварами. Веками представители римского командования ломали головы, как обезопасить себя от варваров. Слишком отсталые и дикие, чтобы тратить силы и средства на их покорение, они все же представляли собой довольно большую угрозу, чтобы от нее можно было отмахнуться. Неприятная проблема, требовавшая хитроумного ответа. Римская пограничная политика принимала самые разные формы. Бдительная оборона легионов периодически нарушалась взрывом агрессии. Покорные племена могли получить немалые суммы золотом, мятежные – уничтожались. Иногда римские военачальники обращали неистребимую – по крайней мере, так казалось – воинственность варваров себе на пользу, привлекая большие группы – федератов – на военную службу. При этом цель римлян была простой и ясной – поддержать решающее превосходство сил. В этом в течение большей части долгого мирного периода, начатого Августом, они преуспели. Хотя вдоль северной границы империи проявлялись признаки возможного нарушения баланса сил. Все чаще совершались набеги через Рейн. А на востоке – за Дунаем – люди, называвшие себя готами, позволяли себе еще более жестокие вторжения на территорию империи. Со временем они буквально воспламенили Балканы. Все это стало крайне неприятным сюрпризом для римских властей. Представлялось в высшей степени маловероятным, что военачальники на пороге империи способны спланировать, возглавить и осуществить такие масштабные проекты. Римляне были уверены, что варвары неспособны на столь высокую организацию. Очевидно, их лидеры, воспользовавшись римскими субсидиями и награбленным добром, решили расширить собственные горизонты. Чем больше у них было золота, тем больше возможностей. Военные отряды, которые ранее имели несколько сотен людей, теперь разрослись до нескольких тысяч. Все это, конечно, не являлось вмешательством в имперских масштабах, но все же означало, что силы варваров существенно выросли. Короче говоря, они стали чуть больше римлянами.

Правда, это не делало их менее презренными. На самом деле набеги готов на имперские территории лишь укрепили пренебрежительное отношение римлян к варварам. Их самодовольство действительно оказалось поколебленным не на севере, а на востоке. Рим, отметив свое тысячелетие, не был готов признать Персию равной. И тем не менее спустя два десятилетия после прихода Ардашира к власти римляне получили представление о том, что их ждет. Шапур I, сын Ардашира, уже вытеснил римлян из Месопотамии. Военное командование империи в отчаянной попытке сохранить остальные римские провинции на востоке было вынуждено вывести войска с Рейна и Дуная. В 224 г., когда император лично возглавил кампанию на востоке, последовал еще один удар. Новый цезарь, опытный воин по имени Филипп, страстно желал вернуться домой в Рим, чтобы укрепить свое положение. Поэтому он искал мира. Договор предусматривал чудовищную цену за перемирие, и Шапур позаботился о том, чтобы о них узнал весь мир. Это Филипп был изображен на скале у Персеполя, павшим ниц перед торжествующим шахиншахом. И этот же Филипп четырьмя годами позже (в апреле 248 г.) наслаждался высочайшей честью – главенствовать на празднествах, посвященных тысячелетию Рима.

Через несколько месяцев он был мертв: убит в бою соперником – цезарем по имени Деций. Еще спустя два года Деция зарубила банда готов. Прошло десять лет, авторитет императорского трона достиг самого низшего уровня. Шапур захватил последнего императора – Валериана – и с этого момента стал использовать его как подставку, чтобы вскакивать на коня. Для персов живой цезарь был главным трофеем, и они всячески постарались, чтобы как можно больше людей узнало об унижении Валериана, запечатлев его на скале у Персеполя рядом с картиной, изображавшей Филиппа. Даже смерть не прервала череду оскорблений императора, поскольку после смерти с него сняли кожу, покрасили ее в красный цвет и потом бережно хранили как главное сокровище Сасанидов10.

Но худшее римлян ожидало впереди. К этому времени ущерб был нанесен не только достоинству императорского титула. События выходили из-под контроля. Чем более нестабильной становилась ситуация, тем энергичнее стремились враждующие военачальники ухватить конечный приз. Чем чаще это случалось, тем более незащищенными оставались восточные провинции. Чем больше войск отправляло римское командование для стабилизации фронта в Персии, тем более открытой становилась северная граница для варваров. Чем больше готы и прочие дикари прорывались на богатые земли, тем более нестабильный характер приобретала ситуация. Как же вырваться из порочного круга? Судя по всему, империя стояла на грани окончательного краха.

Но она не рухнула в пропасть. Вопреки всему, благодаря колоссальной силе воли нового поколения императоров, она устояла. Эти мрачные, неумолимые и совершенно безжалостные люди навязали своим подданным революцию, имевшую не менее далекоидущие последствия, чем та, которую возглавил Август. То, что налоги – сухожилия государства11, давно было римской максимой, но в последнее время, из-за агонии века, эти сухожилия атрофировались. Война и анархия в немалой степени затруднили процесс увеличения доходов. Отчаявшись, власти девальвировали монетную систему, но это привело лишь к галопирующей инфляции. Казалось, финансовый и военный крах был неминуем, однако хирургические методы, когда до них все-таки дошло дело, оказались весьма эффективными. Для полководцев с железными кулаками, которые теперь стояли во главе империи, было очевидно, что только многократно увеличенный военный аппарат мог сохранить целостность границ, и лишь огромнейший фискальный аппарат имел возможность заплатить за это. Соответственно, в течение нескольких десятилетий число солдат и чиновников умножилось. Государство, образовавшееся в результате проведения этих реформ, доказало свою эффективность. Ничего подобного Средиземноморье еще не видело. Нигде раньше не было такой сложной и действенной бюрократической системы и столь масштабной военной машины. Легкая автократия, установленная Августом, трансформировалась в нечто намного более деспотическое и неповоротливое: автократия стала централизованной, навязчивой и абсолютной. Эта форма правительства оставалась римской, но в ней произошли революционные изменения. Можно даже сказать, что новый режим дошел до того, что основал «второй Рим».

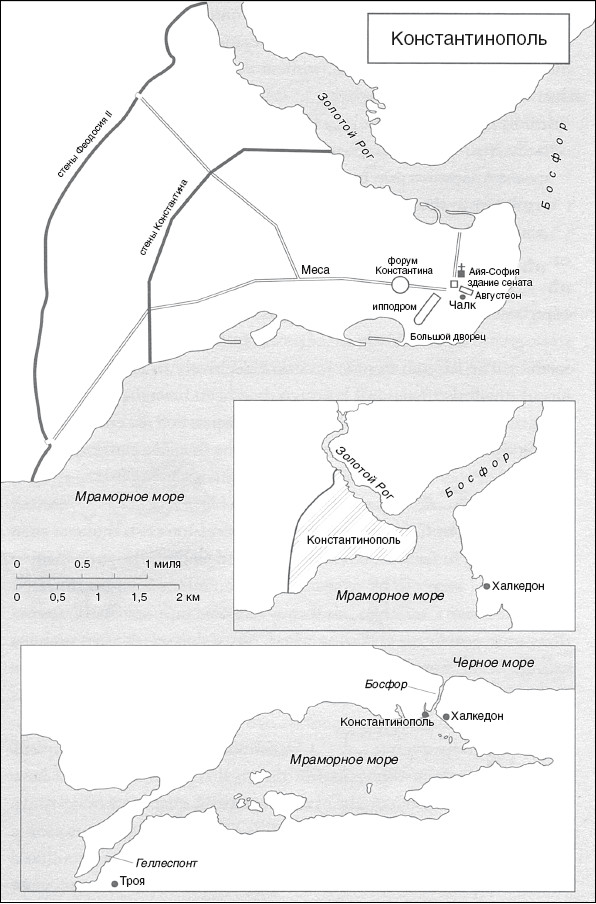

Первоначально новая столица называлась Византий. Она располагалась на западном берегу Босфора – узкого пролива, который отделял, как и Геллеспонт в сотне миль к юго-востоку, Европу от Азии. Греческие поселенцы основали город много веков назад, но, несмотря на его великолепное, выгодное для обороны географическое положение на краю мыса, омываемого с одной стороны морем, а с другой – бухтой Золотой Рог, его росту всегда препятствовала нехватка питьевой воды. Однако такой недостаток не мог отпугнуть римского автократа, и в 324 г. туда прибыл цезарь, решивший возвести на месте города «другой Рим»12. Имя этого императора – Константин. Этот человек вошел в историю как воплощение нового имперского порядка. Он родился на Балканах, был провозглашен императором в Британии и всю жизнь курсировал по империи, опять собирая ее по частям и уничтожая врагов. Хотя самую громкую победу за период своего правления Константин одержал у стен Рима, он не был привязан к древней столице. Он всегда ставил во главу угла проблему обороны и понимал, как важно координировать восточный и западный фронты. Для этого идеально подходил Византий, расположенный на полпути между Евфратом и Рейном. И город был полностью перестроен. Теперь он протянулся в западном направлении вдоль мыса, не оставив ничего от древнего города, даже названия. И хотя жители, по привычке, продолжали именовать себя византийцами, сам Византий прекратил свое существование. 11 мая 330 г. его основатель, без лишней скромности, официально назвал его городом Константина – Константинополем.

Первоначально, разумеется, обитатели Рима посчитали имперские амбиции этого поселения забавными. Все знали, что он, не имея древней родословной, не может считаться городом. Хотя его население росло быстро, даже быстрее, чем рассчитывал его основатель, и уже через несколько десятилетий расселилось за пределы городских стен, все же его обитатели осознавали свой статус выскочек. Правда, делалось все возможное, чтобы изменить ситуацию. Константин, исполненный решимости дать своему детищу наследие, которого ему явно не хватало, лишил весь греческий мир величайших сокровищ. Общественные места Константинополя были украшены самыми знаменитыми памятниками, «медными статуями самой изысканной работы»13, превратив город в удивительный музей. Город во что бы то ни стало должен был сравняться с Римом. И топографы, проявив изрядные творческие способности, сумели установить, что он тоже стоит на семи холмах. Архитекторы создали в Константинополе все аксессуары передового имперского города: дворцы, форумы, бани. Инженеры обеспечили его акведуками и банями, которые должны быть в каждом городе, претендующем на равенство Риму, чтобы кормить и поить его жителей. Но самое удивительное, в Константинополе появился атрибут, доселе являвшийся уникальной чертой Рима: собрание сильных мира сего – сенат. Это институт, уходящий корнями в далекое прошлое, во времена, намного предшествовавшие Августу, который вел Рим к власти над миром. Он являлся живой связью с первыми днями империи. Создание в Константинополе сената и возведение Дома сената придавало городу оттенок, хотя и слабый, давно исчезнувшей республики. Он помог нарастить плоть на костяк – притязание на звание «второго Рима».

Время шло, город рос – одновременно возрастала и его уверенность в себе. Загвоздка была только в отсутствии соответствующей родословной. Значит, ее следовало присвоить. Не прошло и двухсот лет со дня основания Константинополя, и весь мир уверовал, что Константин изначально планировал построить новую столицу не на месте Византия, а на месте Трои14. Тогда новая столица оказалась бы древнее, чем даже сам Рим. Тот очевидный факт, что план не был претворен в жизнь, не помешал Константинополю связывать себя с древними таинствами Трои. К примеру, в центре круглого форума, построенного Константином, стояла порфировая колонна с изображением основателя города, словно увенчанного солнцем с семью лучами. Утверждали, что Константин привез камень из Трои15. Но самая ценная реликвия из всех, пришедших из туманного троянского прошлого, не была выставлена напоказ. Считалось, что под основанием этой колонны погребен Палладиум. Утверждали, что Константин тайно вывез статую из Рима и закопал на своем форуме16, сделав его козырным тузом в колоде новой столицы.

По правде говоря, по прошествии двух веков после основания Константинополя византийцам уже было все равно, что о них думают римляне. Их убеждение в том, что Палладиум зарыт под колонной Константина, отражало нечто намного более глубокое, чем стремление показать свое превосходство. Многое изменилось. Те же десятилетия, которые принесли страдания Ираншехру от рук эфталитов, стали свидетелями вторжения варваров в западную половину Римской империи. Сам Рим – город, так долго пользовавшийся милостью небес, – был безжалостно подавлен. Италия оказалась под властью царя готов. Другие провинции тоже – от Африки до Галлии – вышли из-под контроля империи, когда прежние федераты вторглись на римский запад и захватили все командные посты. Только восточная часть империи – та, которая управлялась из Константинополя, – устояла и не скатилась к распаду. Когда Рим приобрел унизительный статус провинциального города, управлявшегося военачальником-варваром, осталась только одна столица. Теперь право Константинополя называться хозяином римского мира не подвергалось сомнению. Тогда с какой стати сомневаться в том, что Палладиум действительно увезен из Рима?

Правда, многие в восточной части империи опасались, что их гибель тоже приближается. Пессимисты считали свое господство утратившим значение, разрушенным и «варваризи-рованным»17. Однако истина заключалась в том, что Римскому государству до конца было еще далеко. «Хирургическое вмешательство» Константина, хотя и не сумело сохранить римскую власть на западе, дало императорам востока прочное и доминирующее положение. Во всяком случае, в Ктесифоне, при дворе главных противников римлян, определенно никто не отрицал могущества цезарей. Кавад, конечно, достиг некоторых успехов в разграблении восточных приграничных территорий империи и сумел получить изрядные суммы золотом, но судьба не отвернулась и от римлян. В 504 г., к примеру, одна из римских армий в какой-то степени отомстила за разграбление Амиды, вторгнувшись в глубь Месопотамии. Римляне грабили все, что попадалось им на пути, и уводили население в рабство, а специальный отряд, следовавший за основными силами, не оставлял ни одного целого здания. Еще лучше римляне сумели воспользоваться периодом противостояния с Персией, возместив предыдущую нехватку передовых постов. В 505 г. император Анастасий купил небольшое поместье Дара, расположенное в 10 милях от приграничной персидской крепости Нисибин. Годом позже, к тому времени, как было подписано временное перемирие, на месте бывшей деревни уже стоял комплекс массивных стен и сторожевых башен. Это привело в смятение персидских стратегов. Баланс сил в регионе изменился. Римская граница оказалась ремилитаризованной. Даже Кавад в конце своего правления был вынужден смириться с результатами. В 522 г. «старый боевой конь» отправил из Нисибина посольство с письмом для императора. В нем он сделал удивительное предложение: ты сделаешь моего сына Хосрова, наследника моего трона, своим приемным сыном18. Частично таким образом Кавад желал предвосхитить вмешательство Константинополя в споры о престолонаследии, которые в то время велись в Ираншехре. Но предложение также говорило о том, как ярко вновь засиял римский престиж. Спустя несколько месяцев в Константинополь направилось другое персидское посольство для переговоров о продолжительном мире. Ни один шахиншах – это представлялось очевидным – не пошел бы на переговоры с противником, которого считал недостойным. Судя по всему, Палладиум все еще не утратил своей магической силы.

Даже дипломата, знакомого с размахом и великолепием Ктесифона, столица супердержавы-соперницы не могла не поразить. Уже на подъезде к Константинополю путешественники испытывали благоговейный трепет, глядя на раскинувшийся перед ними огромный город. Он так быстро вырос, что древний город Халкедон, стоявший на азиатском берегу Босфора, теперь превратился в его ворота. Персидские послы, взойдя на борт судна в Халкедоне и двинувшись к Константинополю через воды, окружавшие его, «словно гирляндой»19, повсюду могли видеть беспорядочную застройку. Огромный город уже давно вырвался за пределы внешних стен и лентой тянулся вдоль европейского побережья. Хотя взор путешественников поневоле притягивало именно то, что находилось внутри высоких крепких стен. А вдоль береговой линии, где раньше не было ничего, кроме грязи и камышей, теперь все говорило о ненасытном аппетите столицы: три с половиной мили гаваней, складов, зернохранилищ и причалов. За ними, построенные очень близко друг к другу, стояли дома полумиллионного населения города. Путешественники нередко боялись ходить по улицам «из-за огромного скопления людей и животных»20. Плотность населения здесь была даже выше, чем в Ктесифоне. Тем не менее, когда корабль персидского посольства подошел к берегу, город поразил гостей не шумом, скученностью и суетой, а строгим порядком, монументальностью и простором. Вдоль мыса висела дымовая завеса, которую образовали бесчисленные печи. Ее медленно развеивал легкий бриз, открывая вид на холмы, первоначально бывшие византийскими, а теперь давшие Новому Риму и Римской империи ее могущественное сердце.

Послы, высадившись на берег, могли полюбоваться холмами с суши, приблизившись к ним по широкой дороге – Месе – «Средней улице». Впереди в обрамлении колоссальных арок и ворот виднелся ряд выложенных мрамором открытых пространств. На первом из них, у подножия колонны, украшенной изображениями римских военных побед, послов официально приветствовали городские власти. На второй площади – круглом форуме, построенном Константином, якобы закопан Палладиум. Но не эта, а следующая площадь, известная под названием Августеон, воплощала амбиции столицы. На ее восточном краю стояло здание сената (на самом деле в Константинополе было два здания сената; первое стояло на краю площади Константина и было заменено зданием на Августеоне в VI в.). К югу, украшая массивное здание бань, находилась лучшая городская коллекция античных статуй, к западу, отмечая конец Месы, располагалось сводчатое, украшенное арками сооружение из кирпича и мрамора – Золотая миля. От нее имперские картографы измеряли расстояние до всего. Ведь римлянам нравилось думать, что так же, как Солнце, Луна и звезды вращались вокруг Земли, так и все существующие царства вращались вокруг Константинополя. Город стоял, по их авторитетному мнению, на оси мира и, значит, являлся царем городов.

Это в конечном счете объясняло, почему миссия персидских послов была обречена на провал. В точности так же, как Сасаниды при малейшем намеке на слабость римлян считали своим долгом атаковать, так и цезари, несмотря на невзгоды, постигшие империю, считали своим долгом не признавать публично, что они не правят миром. Победа, вечная победа – их судьба и долг. Эта внутренняя убежденность оставалась даже в моменты величайшей опасности, когда все, казалось, было против. Править, будучи наследником Августа и Константина, – значит верить, что земная власть дана тебе небесами. Невозможно, разумеется, игнорировать того факта, что, к сожалению, есть царства, которые не признают главенства римлян. Однако, оставаясь в столице, можно игнорировать последствия этого. Константинополь, по твердому убеждению цезарей, был средоточием мировой деловой активности.

В юго-восточном углу Августеона, между зданием сената и мраморной толпой античных статуй, располагались бронзовые ворота Чалк, а за ними (огромными, поражающими воображение) тянулся подобный лабиринту комплекс, настолько бесподобный, что, по мнению тех, кто там побывал, мог быть назван «другим раем»21. Первоначально дворец цезарей был построен в строгом военизированном стиле, соответствующем серьезности намерений основателя города. Он проектировался по плану армейского лагеря. Следы солдатской атмосферы, которую Константин внес в дело перестройки Римской империи, были отчетливо видны в коридорах власти – в одежде и аксессуарах чиновников. Но то, что имперские чиновники одевались как солдаты, не значило, что они ими были. Легион, в который их записали при поступлении на службу, в действительности не существовал. Вот и острые углы первоначального дворца Константина впоследствии скрылись за всевозможными более изящными пристройками, причем каждая следующая по размаху и изысканности затмевала предыдущую. Язык и ритуалы, использовавшиеся имперскими чиновниками, были намеренно созданы максимально трудными для понимания чужаками, так что новому человеку могло не хватить целой жизни, чтобы полностью освоиться на колоссальных просторах дворца. Там были сады и судебные учреждения, павильоны и залы приемов, банкетные залы, секретариаты и даже школа верховой езды. Залитые солнцем террасы стояли на кирпичных опорах, чуть колеблясь над катящимися к берегу волнами внизу, а глубоко под землей погребальные камеры, кухни и резервуары для воды. При этом все это занимало такую огромную территорию, что могло считаться городом в городе. Владелец такого дворца, должно быть, точно знал, что в этом мире ему подвластно практически все.

Вряд ли стоит удивляться, что высшая власть в Римской империи стала принадлежать гражданским лицам. Время Константина, когда считалось, что император должен жить и умереть с мечом в руке, давно прошло. Беспорядки остались в прошлом, и теперь командовали парадом чиновники, а не солдаты. У царей-воинов Ираншехра не было равных в Константинополе. Теперь редкий император садился на коня и отправлялся на войну. Цезари предпочитали управлять государством не во главе армии, а на заседании совета. Император и сам мог начать карьеру на гражданской службе. Анастасий, чья скаредная мелочность восстановила против него Кавада, первоначально был функционером в имперском секретариате. Поклонникам, которые желали восхвалить его в героических терминах, приходилось петь дифирамбы его лысине: «лоб блестит, как серебро»22. Император умер в 518 г., успев собрать 320 тысяч фунтов золота, – это достижение стоит многих побед на поле брани.

Человек, сменивший Анастасия на троне, был исключением, подтверждавшим правило. Юстин был крестьянином, который преодолел расстояние от Балкан, чтобы вступить в ряды дворцовой стражи в Константинополе, и рассказ о его карьерном росте неизменно вызывал у одних насмешки, у других – восторги. И если вкрадчивые сотрудники секретариата втайне чувствовали раздражение из-за недостатка образования у начальника, то другие видели в его стремительном восхождении на престол доказательство того, что любой человек, даже крестьянин с приграничных территорий, может достичь вершины римского мира. Юстин не был наивным простаком и понимал, что такой человек, как он, оказавшись в мире, где перо весит намного больше, чем меч, не сможет управлять без помощи грамотного коллеги. К счастью для него, подходящий кандидат оказался под рукой – чертовски грамотный. Племянник императора Юстиниан был перфекционистом, стремившимся испробовать все рычаги власти. Те же самые чиновники, которые втайне насмехались над отсталостью Юстина, были приведены в смятение решимостью его юного коллеги «писать все своей рукой»23. Юстиниан, человек неуемной энергии, – известно, что он никогда не спал, – иначе не мог. С его неутомимостью могло поспорить только честолюбие. Лучше чем кто-либо до него Юстиниан видел фантастические возможности в громоздком аппарате государственного управления с центром в императорском дворце. Он, став наследником дяди, поставил перед собой цель – не просто наблюдать за империей римлян, но, насколько это возможно, переделать ее24. Бюрократия, по мнению Юстиниана, должна была стать средством переделки мира.

Учитывая все сказанное, вовсе не представляется удивительным категорический отказ Юстина, данный персидскому посольству, усыновить Хосрова. Вина за срыв переговоров ловко возложили на некое должностное лицо, но все знали, кому было выгодно такое решение. Юстиниан твердо нацелился на главный приз и не собирался терпеть ничье вмешательство, тем более варвара Хосрова. Он имеет не только право, но и обязанность, являясь наследником Юстина, стоять на страже своего достоинства. В 527 г., когда он действительно взошел на константинопольский трон после смерти дяди, он, не колеблясь, объявил себя вовсе не маленьким человеком, каковым являлся, а назначенным небесами для удивительных свершений. В качестве «небесного назначенца» его должны были уважать так же, как само Римское государство. Даже сенат, живое воплощение почтенных традиций республики, обязывался выказывать свое подчинение.

Ранее, когда сенатор появлялся перед императором, он всего лишь сгибал правое колено. Теперь, согласно требованиям этикета, введенным Юстинианом, он падал ниц, как можно сильнее вытягивал руки и ноги и униженно целовал императорскую туфлю25. При таком режиме привычка римлян называть себя «гражданами» – традиция, уходившая корнями в первые дни республики, – довольно быстро канула в небытие, утратив актуальность. Их новый титул стал не таким славным, зато намного более точным. Обращаясь к своим людям, Юстиниан называл их подданными (вассалами).

Понятно, что наиболее независимые представители римской элиты роптали. Оскорбления, которые шептали за спиной императора, одетого в пурпур, были, надо сказать, весьма изощренными. «Казалось, что природа удалила всю склонность к злу у всего человечества и поместила ее в душу этого человека» – такой вердикт вынес один из критиков26. Юстиниан, несмотря на паранойю, к которой был склонен, относился к критикам с высокомерным презрением. Он понимал, с какими серьезными проблемами столкнулся, не сомневался в своей способности с ними справиться и не желал ни на йоту менять свой стиль. Он больше чем любой другой император со времен Константина свято верил, что его миссия – исправить мир. Критики считали, что это не более чем лицемерие. Но даже они, не желая верить, что Юстиниан может быть искренним, не могли не признать его редкого актерского таланта. «Он обладал чудесной способностью скрывать свое настоящее мнение и даже мог проливать слезы, причем не от горя или радости, а потому, что считал их уместными в тот или иной момент»27. Другие были менее суровыми в своих оценках Юстиниана. Среди имперских чиновников имелись и такие, кого вдохновляло, а не пугало непомерное честолюбие Юстиниана, и они искренне гордились тем, что помогают ему. Оглядываясь вокруг, такие люди видели то же самое, что видел их хозяин – нарушенный порядок, который следовало исправить. Когда они слышали, как Юстиниан говорит: «Наши подданные – наша постоянная забота»28, они не сомневались в его благих намерениях. Когда они слушали рассказы, как он сидел допоздна, пока не догорало масло в его лампе, и писал – всегда писал, – они восхищались им. Ведь хозяин, как и они, в глубине души считал, что мир можно преобразить росчерком пера.

«В вихре теперешних беспорядков наши дела нуждаются в руководящей мудрости, которая идет от законов»29 – под этим выражением подписался бы любой мобед или раввин. Записанное слово может изменить взгляд на мир целых народов – это утверждение постепенно стало руководящим принципом века. Определенно не один только Юстиниан верил, что влияние могут дать книги. Но он все же являлся римлянином и цезарем, иными словами, мог опираться на куда более значительные ресурсы, чем те, которыми располагали ученые Ираншехра. Имперские архивы оказались переполнены документами. И не важно, что одни из них были заключены в лучшую слоновую кость и написаны серебряными чернилами, а другие – на грубом пергаменте и лежали на деревянных полках: все они содержали мудрость законов целого тысячелетия. Римский народ всегда, с первых дней республики, гордился своей законодательной системой. Законы других народов, в сравнении со своими, они считали нелепыми30. И вовсе не нужны были истории о неких фантастических законодателях, вроде любимых греками, чтобы объяснить, как появился закон Рима. Ведь очевидно, что он – результат вековых усилий людей. Будь это декрет сената, решение судьи или свод законов, собранных предыдущими императорами, он давал римскому народу чувство общности со своим несравненным прошлым. Римская законодательная система, как и сама Римская империя, – результат труда множества поколений.

Но закон был не только решением, но и проблемой. Юстиниан во всеуслышание объявил: закон для общественных дел – то же самое, что лекарство для болезни31. Если это так, значит, следует многое сделать, прежде чем предписание императора может быть применено к заболевшему миру. Масштаб и древность достижений римского народа в области законодательства дали пугающе разнообразное наследие. Но Юстиниан не был человеком, которого могла испугать подобная трудность. Его первым шагом после восхождения на престол стало создание комиссии, которой предстояло кодифицировать объемные собрания законов, изданные предыдущими императорами. Спустя полтора года он поручил другой комиссии еще более пугающую задачу – собрать и сопоставить огромное количество документов, касающихся римского права. Были проанализированы конституции, изучены почти 2 тысячи книг, сделаны десятки тысяч выписок. Получившаяся кодификация, созданная в рекордно короткие сроки, была таким ошеломляющим достижением, что казалась сделанной не без помощи свыше. Сам Юстиниан с гордостью представил ее как результат процесса реконструкции, но в ней была и революционная составляющая: «С помощью старых законов мы не только привели дела в лучшее состояние, но и создали новые законы»32. Император не видел необходимости скрывать то, что он сам есть nomos empsychos – живой закон. В этой саморекламе была завершающая деталь того, к чему стремились целые поколения императоров33. Впредь правила, по которым жил римский народ, имели только один источник – самого императора, сидевшего на троне в своем роскошном дворце. И неудивительно, что Юстиниан желал не только оставить свой отпечаток на вековых достижениях римской законодательной системы, но также указать, где и как эти достижения должны изучать. Частные школы права исключались. Ни один учитель не мог получить лицензию, за исключением тех, кого назначало государство. Теперь, как никогда раньше, весь мир должен был управляться из одного центра – из константинопольского дворца.

Это предположение, в свою очередь, поднимало неудобный вопрос. Механизм имперского управления, безусловно, был могущественным. Но может быть, вера в ее возможности и безграничность влияния слишком сильна? Одно только существование закона, в конце концов, не гарантирует его выполнения. Мир за пределами Константинополя – безбрежное бушующее море, и, возможно, даже сама столица («золотой город»)34 была менее блистающей и не такой покорной целям Юстиниана, чем ему казалось. Определенно, не выходя за бронзовые ворота своего дворца, он имел смутное представление о том, что творится за его пределами, в мрачных и грязных трущобах, куда ни одному императору и в голову не придет забрести, чтобы не запачкать свои изящные туфли. Имперская элита пребывала в непоколебимой уверенности, что широкие массы слишком зловонны и беспокойны, чтобы их подпускать к источникам власти. Веком раньше обширная программа очистки убрала все немраморное и недорогое подальше от дворца. Оказывается, жилище императора требует «обширных площадей, скрытых от всего мира, и на прилегающих территориях могут жить только те, кто был избран для соответствующих нужд нашего величества и управления государством»35.

Однако римляне, несмотря на полтысячелетия автократии, все еще называли свое государство республикой (res publica), и даже в Константинополе Юстиниана был один неискоренимый памятник прошедшему веку, когда все жители считались горожанами. Еще в Риме гонки колесниц считались не только спортивным, но и политическим событием. Даже самый могущественный правитель опасался оскорблений толпы в Большом цирке (Circus Maximus), старейшем и самом большом общественном месте города. В Константинополе – новом Риме – была не менее великолепная арена для гонок колесниц – ипподром. Самый почтенный памятник, переживший разрушение Константином Византия, впоследствии украшенный античными статуями и обелисками и так сильно расширенный, что вышел за пределы холма, на котором стоял. Пришлось вдоль всего южного края устанавливать массивные кирпичные стойки. На ипподроме сорок рядов сидений – равных ему не было. Это место определенно предназначалось не только для спорта. Имперское правительство, в тех редких случаях, когда хотело придать гласности политическую линию, делало это на ипподроме. И ритуальное унижение императором побежденного царя варваров, и выставление напоказ головы агрессора, и даже церемониальное сожжение налоговых расписок – все превращалось в зрелище. Сам Юстиниан, взойдя на престол, устроил свою инвеституру перед толпой на ипподроме. Появившись из дворца, он спустился по винтовой лестнице в просторную открытую мраморную ложу, где его приветствовали крики 60 тысяч подданных. Создаваемый ими шум был таким сильным, что император ощутил почти физический удар по лицу. Появляясь перед толпой, он, конечно, «набирал очки», но в этом мероприятии таилась и потенциальная опасность. Страсти, разгоравшиеся на ипподроме, нередко становились неистовыми. С давних пор соперничавшие команды колесничих поддерживали разные болельщики, которые вполне могли устроить потасовку на улицах, угрожая ни в чем не повинным прохожим и бросая пугающую тень на весь город. Здесь, на заднем дворе императорского дворца, рядом с имперским правительством, периодически возникал кризис того же порядка, против которого была направлена его великая программа правовых реформ.

Юстиниан знал все это. В годы, предшествовавшие его восхождению на трон, он использовал связанный с ипподромом бандитизм в собственных целях. Самая жестокая группировка из всех, участвовавших в гонках, члены которой намеренно копировали угрожающую внешность эфталитов, выбривая головы спереди и оставляя волосы сзади висеть спутанными прядями36, спонсировалась престолонаследником и развертывалась на улицах столицы как полувоенная. После восхождения на трон Юстиниан счел использование хулиганов несовместимым с императорским достоинством. И с тех пор борьба между бандами на ипподроме должна была безжалостно подавляться. Однако, если Юстиниан соблюдал строгий нейтралитет и не отдавал предпочтения ни одной из враждовавших группировок, другие, менее щепетильные представители элиты отнюдь не утратили желания поддерживать своих головорезов. Особенно сенаторы, слишком осторожные, чтобы открыто выступать против императорских реформ, не испытывали угрызений совести, ведя подрывную деятельность за его спиной. Поэтому ипподром, несмотря на все усилия Юстиниана, оставался горячей точкой.

14 января 532 г., когда члены императорской комиссии еще продолжали работу во дворце, произошел взрыв. Тремя днями ранее двум членам противоборствующих банд временно отложили казнь. Юстиниан отказался подтвердить помилование, и две банды неожиданно вступили в союз, объединили свои силы и вырвали своих товарищей из городской тюрьмы. Вдохновленные успехом и, вероятно, тайно подстрекаемые сенаторами, банды впали в буйство. Ворвавшись в самый изысканный квартал, они предались безудержным грабежам. Все, что нельзя было унести с собой, жгли и разрушали. Ущерб был колоссальным. В течение нескольких последующих дней самые красивые и древние городские памятники были уничтожены. Улица Меса от Августеона до форума Константина превратилась в дымящиеся руины. Юстиниан, не выходя из дворца, пытался предотвратить катастрофу с помощью самых подходящих мер. Сначала он изгнал некоторых министров, известных своей продажностью, потом сделал попытку подкупить лидеров группировок, после чего стал подумывать о бегстве. Наконец, собрав в кулак всю волю, он решил погасить пламя анархии кровью. В город вошли войска и расположились в противоположных концах ипподрома, где возбужденная, но по большей части безоружная толпа развлекалась, призывая к свержению Юстиниана. Поступил приказ начать атаку, и войска двинулись вперед. Людей методично уничтожали. Это было не сражение, а массовая бойня, после которой арена оказалась заваленной горами тел. Утверждают, что убили не менее 50 тысяч человек37. Если это правда, значит, за один день была уничтожена десятая часть городского населения.

Более 800 000 книг и аудиокниг! 📚

Получи 2 месяца Литрес Подписки в подарок и наслаждайся неограниченным чтением

ПОЛУЧИТЬ ПОДАРОКДанный текст является ознакомительным фрагментом.

Читайте также

Глава 29 Руины погибшей цивилизации

Глава 29 Руины погибшей цивилизации Под утро я всё-таки на три часа заставил себя уснуть. Потом, когда совсем рассвело, достал из своего рюкзака большой американский складник. Сунул себе его в карман и на всякий случай, чтобы не потерять, привязал нож к поясу. Затем вытащил

Руины Рима См.[5], стр.744—745.

Руины Рима См.[5], стр.744—745. Борьба партий во время правления Бранкалеоне (а также до и после него) тяжело отразилась на Вечном городе. По приказу Бранкалеоне разрушались дворцы и замки его многочисленных противников, а когда власть менялась, разрушению подвергались дворцы