Успение Пресвятой Богородицы

Успение Пресвятой Богородицы

Праздник Успения (Kolmhoij) Богоматери, известный на Западе как Вознесение Марии, имеет два различных аспекта, которые, однако, верою Церкви неразрывно связаны между собой. Это, с одной стороны, смерть и погребение, с другой, воскресение и вознесение Божией Матери. Православный Восток сумел оградить таинственность этого события, которое, в противоположность Воскресению Христову, не было проповедано апостолами. В самом деле, здесь тайна, которую невозможно высказать слуху «внешних», но которая открыта внутреннему сознанию Церкви. Ибо для утвержденных в вере в Воскресение и Вознесение Господне ясно, что если Сын Божий принял человеческую природу в лоне Приснодевы, то и Она, послужившая вочеловечению, должна быть воспринята в славу Своего воскресшего и восшедшего в небесные обители Сына. Воскресни, Господи, в покой Твой, Ты и Кивот Святыни Твоея (Пс. 131:8). «Гроб и умерщвление» не могли удержать «Живота Матерь» (кондак праздника, глас 2-й), потому что Сын Ее «престави» ??????????) Ее к вечности будущего века.

Прославление Матери непосредственно проистекает из добровольного уничижения Сына. Сын Божий воплощается в Приснодеве Марии и становится Сыном человеческим, могущим умереть; Мария же, став Божией Матерью, получает «славу боголепную» (????????? ????) (Вечерня, стихира 2-я, глас 1-й) и первой из человечества становится причастной полному обожению твари. «Бог стал Человеком, чтобы человек стал богом»[408]. Так значение вочеловечения Бога утверждается в конце земной жизни Марии. «Оправдана премудрость в чадах ее» (Мф. 11:19). Слава жизни будущего века, конечная цель человека, уже осуществилась не только в божественной и вочеловечившейся Ипостаси, но и в человеческой обоженной личности. Этот переход от смерти к жизни, от времени к вечности, от земного состояния в небесное блаженство прелагает Богоматерь за грань общего Воскресения и Страшного Суда, за грань Второго Пришествия (papucla), которым завершится история мира. Праздник 15 августа есть новая таинственная Пасха, в которой Церковь празднует, предваряя конец времен, сокровенный плод эсхатологического свершения. Этим объясняется сдержанность литургических текстов, которые в службе Успения лишь отчасти указывают[409] на несказанную славу вознесения Богоматери.

Праздник Успения, вероятно, иерусалимского происхождения. Однако Этерия в конце IV века его еще не знала. Можно, однако, предположить, что он не замедлил появиться вскоре, так как в VI в. он уже общеизвестен: на Западе св. Григорий Турский – первый свидетель Вознесения Богоматери[410], которое здесь вначале праздновалось в январе[411]. Дата 15 августа устанавливается при императоре Маврикии (582–602)[412].

Наиболее древнее известное изображение Вознесения Богоматери находится на саркофаге в церкви Санта-Энграсиа в Сарагоссе (начало IV в.), одна из сцен которого, очень вероятно, передает это событие[413]; затем мы видим его на рельефе VI в. в грузинской базилике Болнис-Капанакчи. Этот рельеф противопоставлен другому, изображающему Вознесение Христово[414]. Апокрифическое повествование, связываемое с именем св. Мелитона (II в.), на самом деле не старше начала V в.[415] Это сказание полно легендарных подробностей о смерти, воскресении и вознесении Богоматери – недостоверными сведениями, которые Церковь постаралась исключить. Так, например, свт. Модест Иерусалимский († 634) в своем «Похвальном слове на Успение»[416] очень сдержан в подробностях: он говорит о присутствии апостолов, которые «были приведены издалека через небесное откровение»[417], о явлении Господа, пришедшего принять душу Своей Матери и, наконец, о возвращении Богоматери к жизни, «дабы телесно принять участие в вечном нетлении Того, Который вывел Ее из гроба одному Ему известным способом»[418]. Другие слова, сказанные свт. Иоанном Фессалоникийским († ок. 630)[419], а также свв. Андреем Критским, Германом Константинопольским и Иоанном Дамаскиным[420], приводят больше подробностей, которые используются и богослужением, и иконографией Успения Богоматери.

Успение Богоматери. Икона. Россия. XV в. ГТГ

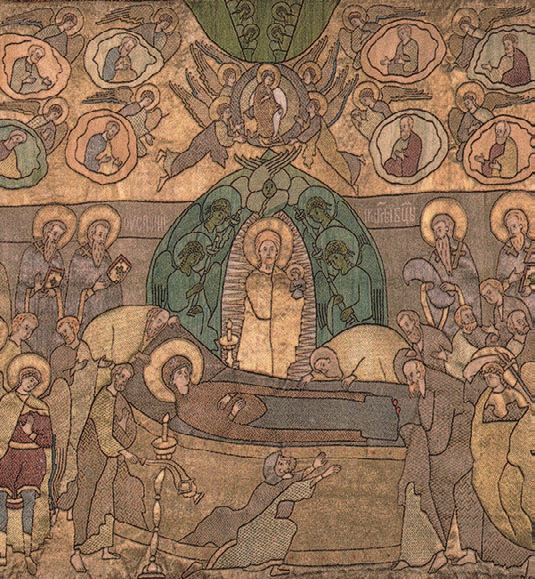

Успение Богоматери. Деталь шитой пелены. Москва. 1640–1642 гг. Музеи Московского Кремля

Классический в православной иконографии тип Успения обычно представляет Богоматерь на смертном ложе. Вокруг Нее апостолы, и посередине Христос во славе, принимающий на руки душу Своей Матери. Однако иногда иконописцы хотели подчеркнуть и телесное Ее вознесение: в таких случаях в верхней части иконы, над сценой Успения, Богоматерь сидит на престоле, окруженная мандорлой, несомой ангелами в небесные сферы.

На нашей иконе (Россия, XVI в.) Христос стоит во славе, окруженный мандорлой, и смотрит на тело Матери, лежащее на смертном ложе. В левой руке Господь держит детскую фигурку в белом, увенчанную нимбом: это «всесветлая душа»[421], только что принятая Им. Двенадцать апостолов, «обстояще одр, с трепетом» (Утреня, стихира по 50-м псалме, глас 6-й), присутствуют при смерти Богоматери. На первом плане узнаются Петр и Павел по обеим сторонам ложа. На некоторых иконах изображается вверху чудесное прибытие апостолов, «от четырех конец земли на облацех восхищени»[422]. Множество присутствующих ангелов иногда составляет внешний круг мандорлы Христа. На нашей иконе небесные силы, сопровождающие Христа, представлены одним шестикрылым серафимом. За апостолами стоят четыре епископа с нимбами. Это св. Иаков, «брат Божий» (ср.: Гал. 1:19), первый епископ Иерусалимский, и три ученика апостолов: Тимофей, Иерофей и Дионисий Ареопагит, сопровождающий св. апостола Павла[423]. На заднем плане две женские фигуры изображают верующих Иерусалима, составляющих вместе с апостолами и епископами внутренний круг Церкви, в котором совершается тайна Успения Богоматери.

На большинстве икон Успения изображается также эпизод с Афонией: этому еврейскому фанатику ангел отсекает мечом руки потому, что он дерзнул коснуться одра Пресвятой Богородицы (см.: Тропарь 3-й песни первого канона). Эта подробность апокрифического характера, встречающаяся и в богослужении, и в иконографии праздника, должна напоминать о том, что завершение земной жизни Богоматери есть сокровеннейшая тайна Церкви, не терпящая профанации. Невидимая для внешних, слава Успения Пречистой Девы может быть созерцаема только во внутреннем свете Предания.

Более 800 000 книг и аудиокниг! 📚

Получи 2 месяца Литрес Подписки в подарок и наслаждайся неограниченным чтением

ПОЛУЧИТЬ ПОДАРОКДанный текст является ознакомительным фрагментом.

Читайте также

273. Благовещение Пресвятой Богородицы

273. Благовещение Пресвятой Богородицы 7 апреля – Благовещение Пресвятой Богородицы, большой православный праздник. В этот день было принято ловить или покупать у птицеловов птиц и тут же выпускать их на волю: «Благовещенье – птиц на волю отпущенье». К Благовещению

Сон Пресвятой Богородицы

Сон Пресвятой Богородицы Читают в тяжелый момент жизни. На горе Горенской, на земле Пряженской, Там Божья Мать почивала, Страшен сон увидала, во сне слезы роняла. Очи открыла, Христа увидала, Про сон Свой правдивый Христу рассказала: – Моего Сыночка евреи на Кресте

Сон Пресвятой Богородицы

Сон Пресвятой Богородицы Как я уже говорила, всего «Снов Пресвятой Богородицы» семьдесят семь. Все они очень сильные и помогают от бед, несчастий и недугов даже в посты. Продолжаю передавать вам эти бесценные творения. Пользуйтесь ими с великим уважением и любовью, и за

Еще один «Сон Пресвятой Богородицы»

Еще один «Сон Пресвятой Богородицы» В беде читают сон до сорока раз. Спала еси и опочивала Мати Пресвятая Богородице Во святом граде Вифлееме Иерусалимски. И видела еси сон страшен и дивен вельми зело. И прииде к Ней Господь Иисус Христос наш, Сын Божий, и рече к Ней: – Мати

«Сон Пресвятой Богородицы»

«Сон Пресвятой Богородицы» От краж и потерь обереги есть, а от глупых трат – нет.Уберечься от зависти и сглаза (деньги очень на них реагируют) помогут молитвы и заговоры. Советую каждому переписать следующую молитву (носите ее с собой в кошельке, перечитывая при

Сон Пресвятой Богородицы

Сон Пресвятой Богородицы Матушка, Мать Мария, Где Ты жила-поживала, Где Ты темную ночь коротала? – Жила-поживала в Иерусалиме, У Христа на Престоле ночевала. Снился мне сон Чуден и страшен: Будто бы Иисуса Христа На Кресте растерзали, Святую Иисусову кровь

Сон Пресвятой Богородицы

Сон Пресвятой Богородицы Все знахари и мастера должны знать семьдесят семь снов Пресвятой Богородицы. На моем веку мне известно очень много случаев, когда уже ни врачи и ни люди ничем не могли помочь умирающему человеку, а я их отчитала от смерти Снами Богородицы. Это

Еще один Сон Пресвятой Богородицы

Еще один Сон Пресвятой Богородицы Мати Моя возлюбленная, Где Ты была-побывала? – В городе Вифлееме, во святой ограде, В Божьей церкви, у истинного Христа за Престолом. Видела Я сон про Тебя, Иисуса Христа, Сына милого: Как будто бы Тебя жиды взяли, К высокому Кресту

Еще один Сон Пресвятой Богородицы

Еще один Сон Пресвятой Богородицы В поднебесной, при луне, во святой стороне Божья Матушка спала-почивала И сон чуден и верен видала, Будто к Ней Ее Сыночек зашел, К лебяжьей постели ее подошел И спрашивает: – Матушка Моя, Ты спишь? Думы думаешь или сон зришь? – Не сплю Я,

Еще один Сон Пресвятой Богородицы

Еще один Сон Пресвятой Богородицы «Мати Моя возлюбленная, где Ты была-побывала, где Ты спала-ночевала?» – «В городе Вифлееме, во святом городе, в Божьей церкви, у истинного Христа за Престолом. Видела Я сон про Христа, про Своего Сына милого, будто бы Его за деньги предали,

Сон Пресвятой Богородицы

Сон Пресвятой Богородицы Крест – хранитель всей Вселенной. Крест – церковная красота. Крест – церквям держава. Крест – верным утверждение. Крест – ангелам слава. Крест Христов от трех сложений, Сон рабе Твоей (имя) От Троицы единородного Господа Нашего Иисуса

Еще один Сон Пресвятой Богородицы

Еще один Сон Пресвятой Богородицы Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Шла Дева Мария из города Иерусалима, Шла Она, приустала, на горе призаснула. Видела сон дивный и страшный: Был Иисус Христос на распятье. За мелкие деньги Его продали, К кипарисному Кресту Его

Рождество Пресвятой Богородицы

Рождество Пресвятой Богородицы «Рождество Твое, Богородице Дево, радость возвести всей вселенней: из Тебе бо возсия Солнце Правды, Христос Бог наш…»[242]В день Рождества Богоматери (8 сентября) Церковь празднует святейшее человеческое рождение, «пречистый плод» которого

Покров Пресвятой Богородицы

Покров Пресвятой Богородицы Праздник Покрова (1 октября) был установлен в память явления Богоматери в Константинополе в Х в. На Востоке этот праздник почти неизвестен. Русская же Церковь всегда с особой торжественностью праздновала Покров Божией Матери. В России ему