Смысл и язык икон Л. А. Успенский

Смысл и язык икон

Л. А. Успенский

Моленные иконы (????? – образ, портрет) первых веков христианства до нас не дошли, но о них сохранились как церковные предания, так и исторические свидетельства. Церковное предание, как мы увидим из разбора отдельных изображений, возводит первые иконы ко времени жизни Самого Спасителя и непосредственно после Него. В эту эпоху, как известно, портретное искусство процветало в Римской империи. Делались портреты и людей близких, и людей почитаемых. Поэтому нет никаких оснований полагать, что христиане, особенно из язычников, составляли исключение из общего правила, и это тем более, что в самом еврействе, хранившем ветхозаветный запрет образа, в эту эпоху существовали течения, допускавшие человеческие изображения. В «Церковной истории» Евсевия мы находим, например, следующую фразу: «Я ведь рассказывал, что сохранились изображения Павла, Петра и Самого Христа, написанные красками на досках»[47]. Перед этим Евсевий подробно останавливается на описании статуи Спасителя, виденной им в городе Панеада (Кесария Филиппова в Палестине), воздвигнутой кровоточивой женой, исцеленной Спасителем (см.: Мф. 9:20–22; Мк. 5:25–34; Лк. 8:43–48)[48].

Свидетельство Евсевия тем более ценно, что сам он крайне отрицательно относился к иконам. Поэтому и самое свидетельство его о виденных им портретах сопровождается отрицательным отзывом, как об обычае языческом[49].

Существование иконоборческих тенденций в первые века христианства общеизвестно и вполне понятно. Христианские общины были со всех сторон окружены язычеством с его идолослужением; поэтому естественно, что многие христиане, как из евреев, так и из язычников, учитывая весь отрицательный опыт язычества, старались оградить христианство от заразы идолопоклонства, могущей проникнуть через художественное творчество, и, основываясь на ветхозаветном запрете образа, отрицали возможность его существования и в христианстве.

Однако, несмотря на присутствие этих иконоборческих тенденций, существовала та основная линия, которая постепенно и последовательно проводилась в Церкви, но без какой-либо внешней формулировки. Выражением этой основной линии и является церковное предание, указывающее на существование иконы Спасителя при Его жизни и икон Божией Матери непосредственно после Него. Это предание свидетельствует о том, что с самого начала существовало ясное понимание значения и возможностей образа и что отношение к нему Церкви неизменно; ибо это отношение вытекает из самого ее учения о Боговоплощении. Учение же это показывает, что образ изначала присущ самой сущности христианства, ибо христианство есть откровение не только Слова Божия, но и Образа Божия, явленного Богочеловеком. Через воплощение Бог-Слово, будучи сияние славы и образ ипостаси Его (Отца) (Евр. 1:3), открывает миру и Образ Отчий. Бога никтоже виде нигдеже: единородный Сын, сый в лоне Отчи, той исповеда (?????????) (Ин. 1:18), явил образ – икону Отца. Как «в лоне Отчем», так и по воплощении Сын единосущен Отцу, будучи равночестным по Божеству Его начертанием. Эта раскрывшаяся в христианстве истина и лежит в основе его изобразительного искусства. Поэтому категория образа, иконности, начертания не только не противоречит сущности христианства, но, будучи основной его истиной, является неотъемлемой его принадлежностью. На этом и утверждается предание, показывающее, что проповедь христианства миру изначала ведется Церковью и словом, и образом. Исходя именно из этого, и отцы VII Вселенского Собора могли сказать: «Иконописание совсем не живописцами выдумано, а напротив, оно есть одобренное законоположение и предание кафолической Церкви и, по словам божественного Василия, согласно с древностию и достойно уважения»[50]; оно существовало еще во времена апостольской проповеди. Эта изначальная присущность образа христианству и объясняет, почему он появляется в Церкви и как нечто само собой разумеющееся, безмолвно и неприметно, несмотря на ветхозаветный запрет и противодействие, занимает в церковной практике надлежащее ему место. В IV в. уже целый ряд отцов Церкви (как, например, свтт. Василий Великий, Григорий Богослов, Иоанн Златоуст и др.) ссылаются в своей аргументации на изображения как на нормальное и общепринятое церковное установление[51].

Как выглядели иконы первых веков христианства, мы не знаем и для суждения об этом не имеем никаких данных. Однако об общем направлении искусства этого периода можно на основании последних исследований иметь довольно ясное представление.

Катакомба Прискиллы. Рим. Общий вид

В своем капитальном труде по истории византийского искусства В. Н. Лазарев, разбирая ту сложную обстановку, в которой возникало раннее христианское искусство, и опираясь на целый ряд предыдущих исследований, приходит к следующему выводу: «Примыкая во многом к античности, особенно к ее позднейшим спиритуализированным формам, оно, тем не менее, ставит себе уже с первых веков своего возникновения ряд самостоятельных задач. Это отнюдь не “христианская античность”, как это стремился доказать Зибель[52]. Новая тематика раннего христианского искусства не была чисто внешним фактом. Она отражала новое мировоззрение, новую религию, принципиально новое понимание действительности. И поэтому данная тематика не могла облекаться в старые античные формы. Она нуждалась в таком стиле, который наилучшим образом воплощал бы спиритуалистические идеалы христианства. К выработке этого стиля и были направлены все творческие усилия христианских художников»[53]. Далее автор, ссылаясь на работу Дворжака[54], говорит о том, что уже в росписях катакомб складывается в своих основных чертах новый стиль.

Якорь. Мраморная пластина. Катакомба Прискиллы. Рим. IV в.

Рыба. Роспись катакомбы Каллиста. Рим. IV в.

Агнец. Умножение хлебов (?). Роспись катакомбы Коммодиллы. Рим. IV в.

Тематика росписей катакомб, где начиная с I и II вв. кроме аллегорически-символических изображений (якорь, рыба, агнец и др.) имеется целый ряд изображений Ветхого и Нового Завета, показывает, что она совершенно соответствует священным текстам – библейским, литургическим и святоотеческим. Основным принципом этого искусства является образное выражение учения Церкви через изображение конкретных событий Священной истории и указание на их внутреннее значение[55]. Призванное не отражать проблематику жизни, а отвечать на нее, искусство христиан с самого начала является проводником евангельского учения. Здесь уже складывается в основных чертах характер церковного искусства. Иллюзорное трехмерное пространство уступает место реальной плоскости, связь между фигурами и предметами становится условно-символической. Образ сводится к минимуму деталей и максимуму выразительности. Подавляющее большинство фигур изображаются обращенными лицом к молящимся, так как важно не только действие и взаимодействие изображенных лиц, но и их состояние, обычно молитвенное. Художник жил и мыслил образами и приводил формы к предельной простоте, глубина содержания которой доступна только духовному взору; он очищал свое произведение от всего личного, оставался анонимным, и его главной заботой была передача традиции. Он понимал, что, с одной стороны, нужно оторваться от чувственного наслаждения, а с другой стороны, что для выражения духовного мира надо пользоваться всей видимой природой, ибо, чтобы передать мир, невидимый чувственному взору, нужен не расплывчатый туман, а, наоборот, особенная четкость и точность выражения, так же как для передачи понятия о горнем мире святые отцы употребляют особенно точные и ясные выражения.

Даниил во рву львином. Роспись катакомбы на виа Анапо. Рим. IV в.

Жертвоприношение Авраама. Роспись катакомбы на виа Латина Антика. Рим. IV в.

Красота раннего христианского искусства – главным образом в том, что оно не было еще раскрытием содержащейся в нем полноты, а лишь обещанием бесконечных возможностей.

Связь этого искусства со священными текстами не означает, что оно было оторвано от жизни. Помимо того, что оно говорит на художественном языке своей эпохи, связь его с жизнью выражается не в изображении того или иного бытового или психологического момента деятельности человека, а в изображении самой этой деятельности, как, например, разных видов труда, профессий в знак того, что труд, посвященный Богу, освящается. Кроме того, сама тематика этого искусства, как мы уже сказали, не отражает проблематику жизни, а отвечает на нее.

Богоматерь с Младенцем и пророк Валаам (?). Роспись катакомбы Прискиллы. Рим. IV в.

Крещение Господне. Роспись катакомбы Петра и Маркеллина. Рим. IV в.

В эту эпоху – эпоху мученичества – мучения не показываются, так же как не описываются они в литургических текстах. Показывается не само мучение, а как ответ на него то отношение, которое должно быть к нему. Отсюда широкое распространение в росписях катакомб таких тем, как, например, Даниил во рву львином, мученица Фекла и др.

Добрый Пастырь. Роспись катакомбы Каллиста. Рим. IV в.

Амур. Роспись катакомбы Домитиллы. Рим. IV в.

Христос-Орфей. Роспись катакомбы Домитиллы. Рим. IV в.

Христианское искусство с первых веков глубоко символично, и символика эта не была явлением, свойственным исключительно этому периоду христианской жизни. Она неотделима вообще от церковного искусства потому, что та духовная действительность, которую оно выражает, не может быть передана иначе, чем символами. Однако в первые века христианства символика эта в большой мере иконографическая, т. е. сюжетная. Так, например, чтобы указать на то, что изображенная женщина с ребенком – Божия Матерь, рядом с Ней изображается пророк, указывающий на звезду (возм., Валаам)[56]; как указание на то, что крещение есть вступление в новую жизнь, крещаемый, даже взрослый, изображается отроком или младенцем (см. разбор иконы Крещения Господня) и т. д. Отдельные символы употреблялись не только из Ветхого и Нового Завета (агнец, добрый пастырь, рыба и др.), но и из языческой мифологии (Амур и Психея, Орфей и др). Пользуясь этими мифами, христианство восстанавливает их подлинный, глубинный смысл, наполняет их новым содержанием. Такое применение христианством элементов языческого искусства не ограничивается одним лишь первым периодом его существования. Оно и позже воспринимает из окружающего мира вообще все то, что может служить ему средством и формой выражения, подобно тому как отцы Церкви использовали аппарат греческой философии, применив ее понятия и язык к христианскому богословию.

Через классические традиции александрийского искусства, сохранившего в наиболее чистом виде греческий эллинизм[57], христианское искусство становится наследником традиций античного искусства Греции. Оно привлекает элементы искусства Египта, Сирии, Малой Азии и др., воцерковляет полученное наследие, привлекая его достижения для полноты и совершенства своего художественного языка, перерабатывая все это сообразно с требованиями христианской догматики[58]. Другими словами, христианство избирает и воспринимает из языческого мира все то, что было его, так сказать, «христианством до Христа», все, что рассеяно в нем как отдельные, ущербленные частицы истины, объединяет их, приобщая к полноте откровения. «Как был этот [Хлеб] преломленный рассеян по горам и, собранный, стал един, так да соберется и Церковь Твоя от концов земли в Твое Царствие», – гласит характерная в этом смысле евхаристическая молитва древних христиан[59]. Этот процесс собирания есть не влияние языческого мира на христианство, а вливание в христианство всего того из языческого мира, чему было свойственно в него вливаться, не проникновение в Церковь языческих обычаев, а воцерковление их, не «паганизация христианского искусства», как это часто преподносится, а христианизация искусства языческого.

Приобщение к полноте откровения касается всех сторон человеческой деятельности. Воцерковляется все то, что присуще Богом созданной человеческой природе, в том числе и творчество, освящающееся через причастие к строительству Царствия Божия, осуществляемому в мире Церковью. Поэтому то, что принимается ею от мира, определяется необходимостью не Церкви, а мира, ибо в этом приобщении его к строительству Царствия Божия (в зависимости, конечно, от его свободной воли) есть основной смысл существования мира. И наоборот: основной смысл существования самой Церкви в мире есть приобщение этого мира к полноте откровения, его спасение. Поэтому и собирательный процесс, начавшийся в первые века христианства, есть нормальное, а потому и непрекращающееся действие Церкви в мире. Иначе говоря, процесс этот не ограничивается каким-либо отдельным периодом ее существования, а является ее постоянной функцией. В порядке своего строительства Церковь принимает и будет до конца принимать извне все, что является подлинным, истинным, хотя и ущербленным, восполняя то, чего в нем недостает.

Этот процесс не есть обезличивание. Церковь не отменяет особенностей, связанных с человеческой природой, со временем или местом (например, национальных, личных и др.), а освящает их содержание, вливая в него новый смысл. Особенности же эти, в свою очередь, не нарушают единства Церкви, а вносят в нее новые, свойственные им формы выражения. Таким образом осуществляется то единство в многообразии и богатство в единстве, которое в целом и в деталях выражает соборное начало Церкви. В применении к художественному языку оно означает не единообразие или некий общий шаблон, а выражение единой истины разнообразными, свойственными каждому народу, времени, человеку художественными формами, которые позволяют отличать иконы различных национальностей и различных эпох, несмотря на общность их содержания.

Как мы сказали выше, в сознании Церкви домостроительство спасения органически связано с образом. Поэтому и учение о нем является не чем-либо обособленным, т. е. придатком, но вытекает из учения о спасении, будучи его неотъемлемой частью. Оно во всей своей полноте изначала присуще Церкви, но, как и другие стороны ее учения, утверждается постепенно, в ответ на нужды момента, как, например, в 82-м правиле Пято-Шестого (Трулльского) Собора, или в ответ на ереси и заблуждения, как это было в период иконоборчества. Здесь произошло то же самое, что было с догматической истиной Боговоплощения. Она исповедовалась первыми христианами более практически, самой их жизнью, не имея еще достаточно полного теоретического выражения; но потом в силу внешней необходимости, ввиду появления ересей и лжеучений, она была точно формулирована. Так было и с иконой: начало ее догматического обоснования полагается Трулльским Собором 691–692 гг. в связи с изменением символики церковного искусства, на пути развития которого указанное правило становится одним из важнейших этапов, поскольку здесь впервые дается ему принципиальное направление. Правило 82-е Пято-Шестого Собора гласит: «На некоторых живописях честных икон изображается агнец, указуемый перстом Предтечи, который был принят за образ благодати, потому что посредством закона предуказал нам истинного Агнца Христа Бога нашего. Мы же, уважая древние образы и сени, преданные Церкви в качестве символов и предначертаний истины, отдаем предпочтение благодати и истине, принявши ее как исполнение закона. Посему, чтобы и в живописных произведениях представлялось взорам всех совершенное, определяем, чтобы на будущее время и на иконах начертывали вместо ветхого агнца образ Агнца, поднимающего грех мира, Христа Бога нашего в человеческом облике, усматривая чрез этот образ высоту смирения Бога-Слова и приводя себе на память Его житие во плоти, страдание, спасительную смерть и происшедшее отсюда искупление мира»[60].

Правило это является прежде всего ответом на существовавшее в то время положение, при котором в церковной практике наряду с историческими изображениями продолжали употребляться символы, заменявшие человеческий образ Бога[61]. Значение 82-го правила заключается, во-первых, в том, что в основе его лежит связь иконы с догматом об истине Боговоплощения, с жизнью Христа во плоти, т. е. начало обоснования ее христологическим догматом, которым впоследствии широко воспользуются и которое раскроют дальше апологеты иконопочитания в период иконоборчества. Кроме того, Собор отменяет как этап уже пройденный употребление символических сюжетов, заменявших человеческий образ Иисуса Христа. Правда, Собор упоминает лишь один символический сюжет: агнца. Однако вслед за этим он говорит вообще о «древних образах и сенях», очевидно, усматривая в агнце не только один из символов, но основной из них, раскрытие которого, естественно, ведет за собой раскрытие и всех других символических сюжетов. Свое определение он обосновывает исполнением ветхозаветных прообразов в Новом Завете и предписывает переход от изображения ветхозаветных и первохристианских символов к изображению того, что они предображали, к раскрытию их прямого смысла, к тому, что явлено во времени и потому стало доступным чувственному восприятию, изображению и описанию. Образ, явленный в ветхозаветном символе, через воплощение становится реальностью, которая, в свою очередь, является образом славы Божией, образом «высоты смирения Бога-Слова». Сам сюжет, изображение Иисуса Христа, является свидетельством Его пришествия и жизни во плоти, кенозиса Божества, Его смирения, уничижения. А то, как изображается это смирение, как передается оно в изображении, отражает славу Божию. Другими словами, уничижение Бога-Слова показывается таким образом, что, глядя на него, мы видим и созерцаем в Его «рабьем зраке» Его Божественную славу – человеческий образ Бога-Слова и через это познаем, в чем заключается спасительность Его смерти, в чем заключается искупление мира. Последняя часть 82-го правила указывает, в чем назначение символики иконы. Назначение это не в том, что изображается, а в том, как изображается, т. е. в способе изображения. Иначе говоря, учение Церкви передается не только тематикой образа, но и самим способом выражения. Таким образом, определение Пято-Шестого Собора, полагая начало формулировки догматического обоснования иконы, указывает в то же время на возможность при помощи символики выразить в искусстве отображение славы Божией. Оно подчеркивает всю важность и значение исторической реальности, выделяя реалистический образ как единственный могущий передать учение Церкви, и определяет все остальное («образы и сени») как не выражающее полноты благодати, хотя и достойное уважения и могущее соответствовать нуждам известной эпохи. Этим иконографический символ отнюдь не упраздняется, но становится средством вспомогательным, второстепенным. По существу, это правило полагает начало иконописного канона, т. е. известного критерия литургичности образа, подобно тому как канон в словесном и музыкальном творчестве определяет литургичность текста или песнопения. Он утверждает принцип соответствия иконы Священному Писанию и определяет, в чем состоит это соответствие, т. е. историческую реальность и ту символику, которая действительно отражает грядущее Царствие Божие.

Таким образом, Церковь постепенно создает новое – как по содержанию, так и по форме – искусство, которое в образах и формах материального мира передает откровение мира Божественного, делает этот мир доступным созерцанию и разумению. Искусство это развивается вместе с богослужением и так же, как богослужение, выражает учение Церкви, соответствуя слову Священного Писания. Это соответствие образа и слова было особенно ясно выражено определением VII Вселенского Собора, восстановившего иконопочитание. В лице отцов этого Собора Церковь, отвергнув компромиссное предложение почитать иконы наравне со священными сосудами, установила почитание их наравне с Крестом и Евангелием: c Крестом как отличительным знаком христианства и Евангелием как полным соответствием образа словесного и образа видимого[62].

«Храним не нововводно все, писанием или без писания установленные для нас церковные предания, от них же едино есть иконного живописания изображение, яко повествованию Евангельския проповеди согласующее <…>. Яже бо едино другим указуются, несомненно едино другим уясняются», – гласит определение священного Собора[63]. Из этого определения явствует, что Церковь видит в иконе не просто искусство, служащее для иллюстрации Священного Писания, но полное ему соответствие, а следовательно, придает иконе то же, что и Священному Писанию, т. е. догматическое, литургическое и воспитательное значение. Как слово Священного Писания есть образ, так и образ есть то же слово. «Что повествовательное слово передает через слух, то живопись показывает молча через подражание», – говорит свт. Василий Великий[64], и «этими двумя способами, взаимно друг другу сопутствующими <…> мы получаем познание об одном и том же»[65]. Другими словами, икона содержит и проповедует ту же истину, что и Евангелие, а следовательно, так же как и Евангелие, основана на точных, конкретных данных, а никак не на вымысле, ибо иначе она не могла бы ни разъяснять Евангелие, ни соответствовать ему.

Таким образом, икона приравнивается к Священному Писанию и Кресту как одна из форм откровения и богопознания, в которой совершается сочетание Божественных и человеческих воль и действий. И то и другое, помимо своего прямого значения, являет отражение горнего мира; и то и другое есть символ Духа, Который в них заключается. Следовательно, как содержание слова и образа, так и значение и роль их – одни и те же. Образ, так же как и богослужение, является проводником догматических определений и выражением благодатной жизни Священного Предания в Церкви. Через богослужение и через икону откровение становится достоянием и жизненным заданием верующего народа. Поэтому с самого начала церковное искусство получает и форму, соответствующую тому, что оно выражает. Церковь создает совершенно особую категорию образа, соответствующего ее природе, само назначение которого обусловливает его особый характер. Церковь – Царство не от мира сего (ср.: Ин. 18:36) – живет в мире и для мира, для его спасения. Она имеет особую, отличную от мира природу и служит миру именно тем, что она отлична от него. Поэтому и проявления Церкви, через которые она осуществляет это служение, будь то слово, образ, пение и т. д., отличаются от аналогичных проявлений мира. Все они носят печать надмирности, которая и внешне выделяет их из мира. Архитектура, живопись, музыка, поэзия перестают быть видами искусства, идущими каждый своим путем, независимо от других в поисках свойственных им эффектов, и становятся частями единого литургического целого, которое, отнюдь не умаляя их значения, предполагает отказ каждого из них от самостоятельной роли, от самоутверждения. Все они из искусств с самостоятельными целями превращаются в разнородные средства, выражающие, каждое в своей области, одно и то же: сущность Церкви, т. е. становятся разнородными средствами богопознания. Отсюда следует, что церковное искусство по самому существу своему является искусством литургическим. Литургичность его не в том, что образ обрамляет богослужение или дополняет его, а в их совершенном соответствии. Таинство действуемое и таинство изображенное едины как внутренне, по своему смыслу, так и внешне, по той символике, которая этот смысл выражает. Поэтому православный церковный образ, икона, определяется не как искусство той или иной исторической эпохи или как выражение национальных особенностей того или другого народа, а исключительно соответствием своему назначению, столь же вселенскому, как само Православие, назначению, определяемому самой сущностью образа и его ролью в Церкви. Будучи по существу своему искусством литургическим, икона, так же как и слово, никогда не служила религии, но, так же как и слово, всегда была и есть неотъемлемая часть религии, одно из средств к познаванию Бога, один из путей к общению с Ним. Отсюда понятно то значение, которое придает образу Церковь. Оно таково, что из всех побед над множеством разнообразных ересей одна только победа над иконоборчеством и восстановление иконопочитания были провозглашены Торжеством Православия, которое празднуется Церковью в первое воскресенье Великого поста.

Наиболее полно учение об иконе явлено VII Вселенским Собором (787) и святыми отцами-апологетами в иконоборческий период. В сжатой форме оно содержится в кондаке Недели Торжества Православия, установленного, как мы видели, в память победы над иконоборчеством. Текст этого кондака следующий: «Неописанное Слово Отчее, из Тебе, Богородице, описася воплощаемь, и оскверншийся образ в древнее вообразив, Божественною добротою смеси; но исповедующе спасение, делом и словом сие воображаем».

Седьмой Вселенский Собор. Фреска Успенского собора Московского Кремля. 1642–1643 гг.

В отличие от 82-го правила Трулльского Собора, дающего указание на то, каким способом можно наиболее полно и точно выразить в образе учение Церкви, кондак дает догматическое разъяснение канонического образа, т. е. образа, уже вполне соответствующего своему назначению и отвечающего требованиям литургического искусства. Это кратко, но необычайно точно и полно сформулированное учение об иконе тем самым содержит и все учение о спасении. Оно свято хранится Православной Церковью и лежит в основе православного понимания иконы и отношения к ней.

Первая часть кондака раскрывает связь иконы с христологическим догматом, ее обоснование Боговоплощением. Следующая его часть раскрывает смысл Боговоплощения, исполнение замысла Божия о человеке, а следовательно, о мире. Обе эти части кондака являются, по существу, повторением святоотеческой формулы: «Бог стал Человеком, чтобы человек стал богом». Последняя часть кондака являет ответ человека Богу, наше исповедание спасительной истины Боговоплощения, приятие человеком домостроительства Божия и участие в нем. Последними словами кондака Церковь указывает, в чем выражается наше участие и в чем состоит осуществление нашего спасения.

Характерной чертой кондака является то, что он обращен не к одному из Лиц Святой Троицы, а к Божией Матери, т. е. представляет собой литургическое, молитвенное выражение догматического учения о Боговоплощении. Очевидно, что как отрицание человеческого образа Спасителя логически приводит к отрицанию Богоматеринства[66], так и утверждение Его иконы требует прежде всего выявления роли Божией Матери, Ее выделения как необходимого условия Боговоплощения, как причины описуемости Бога. По толкованию святых отцов, основание для изображения Богочеловека Иисуса Христа вытекает именно из изобразимости Его Матери. «Поскольку Христос, – говорит прп. Феодор Студит, – происходит из неописуемого Отца, Он, будучи неописуем, не может иметь искусственного изображения. В самом деле, какому равному образу могло бы быть уподоблено Божество, изображение которого в боговдохновенном Писании совершенно запрещено? Поскольку же Христос рожден от описуемой Матери, естественно, Он имеет изображение, соответствующее материнскому образу. А если бы Он не имел (искусственного изображения), то и (не был бы рожден) от описуемой Матери, и, значит, имел бы только одно рождение – очевидно, от Отца; но это является ниспровержением Его домостроительства»[67]. Итак, раз Сын Божий стал Человеком, то Его и следует изображать как человека[68]. Эта мысль красной нитью проходит у всех апологетов иконопочитания. При этом описуемость Сына Божия по плоти, воспринятой Им от Богоматери, противополагается (как прп. Иоанном Дамаскиным, так и отцами VII Вселенского Собора) неописуемости Бога Отца, непостижимого и невидимого, а потому и неизобразимого. «Почему мы не описываем Отца Господа Иисуса Христа? Потому что мы не видели Его <…>. И если бы мы увидели и познали Его так же, как и Сына Его, – то постарались бы описать и живописно изобразить и Его (Отца)…»[69] – говорят отцы этого Собора. Тот же вопрос об изображении Бога Отца возникает в 1667 г. на Большом Московском Соборе в связи с распространением в то время в России западной композиции Святой Троицы с изображением Бога Отца в виде старца. Собор, ссылаясь на святых отцов, и в частности на великого исповедника и апологета иконопочитания прп. Иоанна Дамаскина, указывает на неописуемость Бога Отца и запрещает Его изображение на иконах.

Изображая Спасителя, мы не изображаем ни Его божественную, ни Его человеческую природу, а Его Личность, в которой обе эти природы непостижимо сочетаются; изображаем Его Личность, ибо икона может быть только личным, ипостасным образом, природа, «сущность же не существует самостоятельно, но созерцается в лицах»[70]. Икона причастна первообразу не в силу тождества своей природы с его природой, а тем, что изображает его личность и носит его имя, что и связывает икону с изображенным на ней лицом, дает возможность сношения с ним и возможность его познания. В силу этой связи и «честь, воздаваемая образу, переходит к первообразу», – говорят святые отцы и Вселенский Собор, повторяя слова свт. Василия Великого. Поскольку икона есть образ, она не может быть единосущна первообразу, иначе она была бы не изображением, а самим изображаемым, имела бы с ним одну природу. Икона как раз тем и отличается от своего первообраза, что имеет другую, отличную от него природу[71], «ибо иное есть изображение, и другое – то, что изображается»[72]. Иначе говоря, при сущностном различии предметов между ними в то же время имеется известная связь, некоторое соучастие одного в другом. Для православного сознания очевидна возможность одновременного различия и тождества – ипостасного различия при сущностном тождестве (Триединство) и ипостасного равенства при сущностном различии (святые иконы)[73]. Это и имеет в виду при. Феодор Студит, говоря: «Как там (в Троице. – Л.У.) Христос отличается от Отца ипостасью, так здесь Он отличается от Своего собственного изображения сущностью»[74]. И в то же время «изображение Христа – Христос, также и изображение святого – святой. И власть не рассекается, и слава не разделяется, но слава, воздаваемая изображению, становится принадлежащей тому, кто изображается»[75].

Прп. Феодор Студит. Рисунок Л. А. Успенского

Прп. Иоанн Дамаскин. Рисунок Л. А. Успенского

Итак, Бог-Слово, вторая Ипостась Святой Троицы, не описуемый ни словом, ни образом, воспринимает человеческую природу, рождается от Девы Богородицы, оставаясь совершенным Богом, становится совершенным Человеком, становится видимым, осязаемым и, следовательно, описуемым. Таким образом, сам факт существования иконы основывается на Боговоплощении. Непреложность же Боговоплощения подтверждается и доказывается иконой. Поэтому в глазах Церкви отрицание иконы Христа является отрицанием истинности и непреложности самого Его вочеловечения и, следовательно, отрицанием всего домостроительства Божия. Защищая икону в период иконоборчества, Церковь защищала не только ее воспитательную роль и еще меньше – ее эстетическое значение; она боролась за саму основу христианской веры, за видимое свидетельство вочеловечения Бога как основу нашего спасения. «Человеческий вид Божий видех и спасеся душа моя (Быт. 32:30)», – говорит прп. Иоанн Дамаскин[76]. Такое понимание иконы объясняет ту бескомпромиссность и непоколебимость, с которой ее защитники в иконоборческий период шли на пытки и мученическую смерть.

Торжество Православия. Константинополь (?). Около 1400 г. Британский музей

Если первая часть кондака Недели Торжества Православия формулирует догматическое обоснование иконы, то вторая его часть, как мы сказали, раскрывая сущность домостроительства, исполнения замысла Божия о человеке, раскрывает тем самым и смысл, и содержание иконы.

Божественная Личность Иисуса Христа, обладающая всей полнотой божественной жизни, став вместе с тем совершенным Человеком (т. е. человеком по всему, кроме греха), не только восстанавливает оскверненный человеком в грехопадении образ Божий в его первоначальной чистоте («оскверншийся образ в древнее вообразив»)[77], но и приобщает воспринятую Им человеческую природу к божественной жизни – «божественною добротою (красотою) смеси». Отцы VII Вселенского Собора говорят: «Он (Бог. – Л. У.) воссоздал его (человека. – Л. У.) в бессмертие, даровав ему этот неотъемлемый дар. Это воссоздание было богоподобнее и лучше первого создания, – это дар вечный»[78], дар приобщения к божественной красоте, славе. Христос, новый Адам, начало новой твари, небесного, духоносного человека, приводит человека к той цели, для которой первый Адам был создан и от которой уклонился в грехопадении; Он приводит его к исполнению замысла о нем Святой Троицы: Сотворим человека по образу Нашему и по подобию (Быт 1:26). По этому замыслу человек должен быть не только образом сотворившего его Бога, но и подобным Ему. Однако в описании уже совершившегося акта творения – и сотворил Бог человека <…> по образу Божию сотворил его (Быт. 1:27) – ничего не говорится о подобии. Оно дано человеку как задание, осуществляемое действием благодати Святого Духа при свободном участии самого человека. Человек свободно и сознательно – «ибо выражение по образу обозначает разумное и одаренное свободною волею [существо]», входя в замысел о нем Святой Троицы, – творит в меру своих возможностей свое подобие Богу, ибо «выражение по подобию обозначает подобие чрез добродетель, насколько это возможно [для человека]»[79], становясь таким образом соучастником в Божественном творчестве.

Итак, если Божественная Ипостась Сына Божия стала Человеком, то с нами происходит обратное: человек может стать богом, но не по природе, а по благодати. Бог нисходит, становясь Человеком, человек восходит, становясь богом. Уподобляясь Христу, он становится храмом живущего в нем Духа Святаго (ср.: 1 Кор. 6:19), восстанавливает свое подобие Богу[80]. Природа человека остается тем, что она есть – тварной, но его личность, ипостась, стяжая благодать Святого Духа, приобщается божественной жизни, изменяя тем самым само бытие своей тварной природы. Благодать Духа Святого проникает в природу, сочетается с ней, заполняет, преображает ее. Человек как бы врастает в вечную жизнь уже здесь, на земле, стяжая начало этой жизни, начало обожения, которое в полноте будет явлено в будущем веке.

Откровение этой грядущей преображенной телесности явлено нам в Преображении Господнем на Фаворе. И преобразися пред ними: и просветися лице Его яко солнце, ризы же Его быша белы яко свет (Мф. 17:2), т. е. преобразилось все тело Господа, сделавшись как бы просветленной ризой Божества. «Что же касается характера преображения, – говорят отцы VII Вселенского Собора, ссылаясь на свт. Афанасия Великого, – то оно совершилось, как говорит божественный евангелист, не так, чтобы Слово сложило с Себя человеческий образ, но скорее через одно озарение последнего Своею славою»[81]. Таким образом, в Преображении «на Фаворе не только Божество является человекам, но и человечество является в Божественной славе»[82]. Причастником этой божественной славе, этому «несозданному божественному осиянию», как называет Фаворский свет свт. Григорий Палама[83], и становится человек, стяжавший благодать Святого Духа. Другими словами, соединясь с Божеством, он озаряется Его нетварным светом, являя собой подобие просветленного тела Христова. Преподобный Симеон Новый Богослов описывает свой личный опыт этого внутреннего озарения, между прочим, и в следующих словах: «Став весь огнем по душе, он (человек. – Л. У.) и телу передает от стяжанного внутри светоблистания, подобно тому как и чувственный огнь передает свое действо железу…»[84] Однако как железо не превращается в огонь, но остается железом и лишь очищается, так и здесь преображается вся человеческая природа, но ничто в ней не подвергается ни упразднению, ни ущерблению. Наоборот, очищаясь от постороннего, чуждого ей греховного элемента, она одухотворяется, просвещается. Поэтому можно сказать, что святой является человеком в большей мере, чем человек грешный, ибо, восстанавливая в себе богоподобие, он достигает изначального смысла своего бытия, облекается в нетленную красоту Царствия Божия, в созидании которого он участвует своей жизнью. Поэтому и сама красота в понимании Православной Церкви не есть красота, свойственная твари, а атрибут Царствия Божия, где Бог будет всяческая во всем… Святой Дионисий Ареопагит называет Бога Красотой – «по причине великолепия, от Него сообщаемого всем сущим, каждому в его меру, а также видя в Нем причину гармонии и блистательного одеяния всей твари, ибо Он осиявает все подобно свету Своими сообщающими красоту раздаяниями из источника Своего Светоизлучения»[85]. Итак, всякая тварь в меру, ей свойственную, причастна Божественной Красоте, носит на себе как бы печать своего Творца. Эта печать, однако, не есть богоподобие, а лишь красота, свойственная твари. Она средство, а не цель, она путь, на котором невидимая бо Его от создания мира твореньми помышляема видима суть, и присносущная сила Его и Божество… (Рим. 1:20). Красота видимого мира – не в преходящем великолепии его теперешнего состояния, а в самом смысле его существования, в его грядущем преображении, заложенном в нем как возможность, осуществляемая человеком. Иначе говоря, красота есть святость и ее сияние, причастие твари Божественной Красоте.

В плане человеческого творчества она – данное Богом завершение, печать соответствия образа своему первообразу, символа – тому, что он изображает, т. е. Царству Духа. Красота иконы – красота стяжанного подобия Богу, и потому ценность ее не в том, что она красива сама по себе, что она является красивым предметом, а в том, что она изображает Красоту.

О том, чем является изображение, икона по отношению к изображенному, отцы VII Вселенского Собора, очевидно в ответ на обвинение иконоборцами православных в несторианстве, говорят следующее: «Хотя кафолическая Церковь и изображает живописно Христа в человеческом образе, но она не отделяет плоти Его от соединившегося с ней божества; напротив, она верует, что плоть обоготворена и исповедует ее единою с божеством, согласно учению великого Григория Богослова, и с истиною, а не делает через это плоти Господней необоготворенною <…>. Как изображающий живописно человека не делает его через это бездушным, а напротив, человек этот остается одухотворенным, и картина называется его портретом вследствие ее сходства, так и мы, делая икону Господа, плоть Господа исповедуем обоготворенною и икону признаем не за что-либо другое, как за икону, представляющую подобие первообраза. Потому-то икона получает и самое имя Господа; чрез это только она находится и в общении с Ним; по тому же самому она и досточтима и свята»[86]. Как явствует из этих слов, икона представляет собой подобие не одухотворенного, а обоготворенного первообраза, т. е. является изображением (конечно, условным) не тленной, а преображенной, просветленной божественным светом плоти. Это Красота и Слава, переданные материальными средствами и видимые в иконе телесными очами. Поэтому все, что напоминает тленную плоть человека, противно самой природе иконы, ибо плоть и кровь не могут наследовать Царствия Божия, и тление не наследует нетления (1 Кор. 15:50), и мирской портрет святого иконой его не может быть именно потому, что отражает не преображенное, а житейское, плотское его состояние. Эта же особенность иконы выделяет ее из всех видов изобразительного искусства.

Итак, изображая Ипостась воплощенного Бога-Слова, икона свидетельствует о непреложности и полноте Его воплощения; с другой стороны, мы исповедуем этой иконой, что изображенный на ней «Сын Человеческий» есть воистину Бог, – откровенную истину. Устремление человека к Богу, субъективная, личная сторона веры встречается здесь с ответом Бога человеку, с откровением – объективным, опытным знанием, которое человек выражает в слове или в образе. Поэтому литургическое искусство есть не только наше приношение Богу, но и схождение Бога к нам, одна из форм, в которых совершается встреча Бога с человеком, благодати с природой, вечности с временем. Те формы, в которых запечатлевается это взаимное проникновение божественного и человеческого, передаются Преданием и, постоянно обновляясь, вечно живут в Теле Христовом – в Церкви. Будучи организмом божественным и человеческим, так же как и Богочеловек Иисус Христос, Церковь нераздельно и неслиянно сочетает в себе две реальности: реальность историческую, земную и реальность всеосвящающей благодати Духа Святого. Смысл церковного искусства, и в частности иконы, заключается именно в том, что она передает, вернее, наглядно свидетельствует об этих двух реальностях, реальности Бога и мира, благодати и природы. Она реалистична в двух смыслах. Так же как Священное Писание, икона передает исторический факт, событие Священной истории или представляет историческое лицо, изображенное в его реальном, телесном облике, и, так же как и Священное Писание, указывает на вневременное Откровение, содержащееся в данной исторической действительности. Таким образом, через икону, так же как через Священное Писание, мы не только узнаем о Боге, но и познаем Бога.

Если преображение есть просвещение всего человека, молитвенное озарение его духовно-материального состава нетварным светом Божественной благодати, явление человеком живой иконы Бога, то икона есть внешнее выражение этого преображения, изображение человека, исполненного благодати Духа Святого. Икона, таким образом, не есть изображение Божества, а указание на причастие данного лица божественной жизни. Она – свидетельство о конкретном, опытном знании освящения человеческого тела[87].

Через воплощение Сына Божия человек получает возможность не только восстановить содействием благодати Святого Духа свое подобие Богу, т. е. творить икону из самого себя внутренним деланием, но и изъяснять свое благодатное бытие другим в образах словесных и образах видимых, т. е. творить икону вовне, из окружающей его материи, освященной пришествием Бога на землю – «делом и словом сие воображаем». Таким образом, святость есть реализация возможностей, данных человеку Боговоплощением, пример для нас; икона – раскрытие реализации, образное изложение этого примера. Иначе говоря, в иконе видимо передается осуществление упомянутой нами святоотеческой формулы: «Бог стал Человеком, чтобы человек стал богом». Отсюда та органическая связь, которая существует в Православной Церкви между почитанием икон и почитанием святых. Понятна и та бережность, с которой сохраняется каждая внешняя черта святого. Благодаря этому иконография святых и отличается необычайной устойчивостью. В этом сказывается не только желание передать освященный традицией образ, но и потребность сохранить живую и непосредственную связь с изображенным на иконе лицом. Поэтому, обязательно передавая род служения святого – апостольского, святительского, мученического, – икона с особой тщательностью воспроизводит характерные, отличительные его черты. Этот иконографический реализм лежит в основе иконы и является поэтому одним из главнейших ее элементов[88]. При этом личное, индивидуальное часто дается лишь в тонких чертах, оттенках, особенно когда изображенные лица имеют общие внешние признаки. Поэтому иконы, когда их много, производят на стороннего человека впечатление однообразия и даже некоторой шаблонности. Характерно, что то же впечатление остается и при поверхностном чтении житий святых. Как в иконе, так и в житии на первый план выступает не индивидуальность, а смирение личности перед тем, что она несет.

Благовестие Захарии. Cтрогановский иконописный подлинник

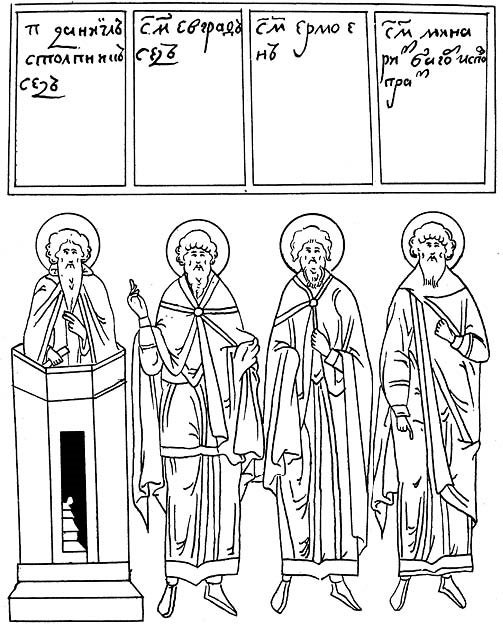

Прп. Даниил Столпник, сщмчч. Евграф, Ермоген и Мина. Cтрогановский иконописный подлинник

Более 800 000 книг и аудиокниг! 📚

Получи 2 месяца Литрес Подписки в подарок и наслаждайся неограниченным чтением

ПОЛУЧИТЬ ПОДАРОКДанный текст является ознакомительным фрагментом.

Читайте также

Успенский собор

Успенский собор Успенский собор является действующим храмом, в нем проводятся службы, остальное время он открыт как музей для всех желающих. В 1992 году собор был включен в список памятников Всемирного наследия ЮНЕСКО. Храм был построен в 1158–1160 годах при великом князе

20 АВГУСТА Успенский пост

20 АВГУСТА Успенский пост Сегодня я научу вас заговору от припадков. Вот его слова:Лягу повечеру, встану я поутру, На иконы святые крещусь, Господу Богу помолюсь. Ой вы, святые старцы, помогите, Мне, рабе (такой-то), подсобите: Тихон преподобный, Антип Водопол, Утишьте боль,

22 АВГУСТА Успенский пост

22 АВГУСТА Успенский пост Сегодня я продолжу делиться с вами постными рецептами, которые, надеюсь, вам пригодятся.РецептыСалат «Аустери»Расклад: соленые огурцы – 2 – 3 шт., вареная свекла – 2 – 3 шт., грецкие орехи – 1 горсть, чеснок – 1 – 2 зубчика, соль, перец – по вкусу,

23 АВГУСТА Успенский пост

23 АВГУСТА Успенский пост Чтобы муж вас сильно любил, возьмите тайком исподнее белье мужа и идите в баню. Наденьте его и сильно в нем пропотейте, при этом повторяйте раз за разом приворотные слова. Когда высохнет белье, дайте его надеть своему мужу. Слова такие:Как тело не

25 АВГУСТА Успенский пост

25 АВГУСТА Успенский пост В этот день можно провести обряд на лад в семье. Для этого возьмите из реки камень и за пазухой принесите его домой. По дороге ни с кем не разговаривайте и не оглядывайтесь. Придя домой, идите сразу в баню и там, достав из-за пазухи камень, бросьте

26 АВГУСТА Успенский пост

26 АВГУСТА Успенский пост Сегодня, дорогие мои, я поделюсь с вами специальными словами для здоровья. ? Когда сядете кушать, подумайте про себя:Господи, утверди мое здравие на многие лета. Аминь. ? Чтобы вас в бане не сглазили, скажите про себя:Всякие глаза слабее, чем образа.

27 АВГУСТА Успенский пост

27 АВГУСТА Успенский пост КладЭта история стала мне известна от одной киевлянки, которая просила меня не называть ее имени, если я буду печатать ее рассказ. Было это примерно шестнадцать лет назад. Пришел как-то вечером ее брат и сказал, что нашел клад в заброшенном доме,

Латинский язык — язык образов и целей

Латинский язык — язык образов и целей Я утверждаю, что в Средние века, когда действующий ум всё больше начал обосабливаться от разума и обретать силу, русскими или потомками русских в Европе был создан язык, который полностью отвечал потребностям нового времени. Этот

Санскрит — язык познания ума, язык состояний

Санскрит — язык познания ума, язык состояний Латинский — это прикладной мирской язык, который показывает, что и как делать с помощью ума; он же язык магии. А санскрит — это метаязык по отношению к латинскому. Латинский язык — это язык образов и целей. А санскрит — это язык

Русский язык — язык разума

Русский язык — язык разума Как мы увидели выше, санскрит предназначен для того, чтобы познавать себя, мир вокруг и ум. Есть познающий и есть познаваемое — двойственность, следовательно, санскрит — это язык познания ума, ведь ум тоже двойственный и разделяющий. Как в

ГЛАВА XXIII П. Д. УСПЕНСКИЙ

ГЛАВА XXIII П. Д. УСПЕНСКИЙ Русский философ Успенский на протяжении всей жизни интересовался измененными состояниями сознания. Вот что он говорит о причине, по которой желал освоить осознанное сновидение:1) Я хотел собрать как можно больше материала для вынесения суждений

15 АВГУСТА (Успенский пост)

15 АВГУСТА (Успенский пост) С 14 по 28 августа – Успенский пост. Пост установлен в честь успения Божьей Матери. Пост длится две недели.По своей строгости он схож с Великим постом: запрещается употреблять все продукты животного происхождения, в том числе и рыбу. В среду и

Глава 21. Смысл как духовно-нематериальное комплекс-качество. Смысл действия, ситуации, жизни, истории.

Глава 21. Смысл как духовно-нематериальное комплекс-качество. Смысл действия, ситуации, жизни, истории. «Кто знает зачем, вынесет любое как». Ницше Есть ли смысл в каком-то конкретном поступке человека? В чем заключается смысл его жизни? Есть ли смысл в человеческой

Объяснение основных типов икон В. Н. Лосский, Л. А. Успенский

Объяснение основных типов икон В. Н. Лосский, Л. А.