Глава 12 Солнце развенчано

Глава 12

Солнце развенчано

Мореход: О, если бы ты только знал, что говорят они на основании астрологии, а также и наших пророков о грядущем веке и о том, что в наш век совершается больше событий за сто лет, чем во всем мире совершилось их за четыре тысячи[320].

Томмазо Кампанелла (1568–1639), “Город Солнца”

Наука на службе войны!

Нацистский лозунг, перефразированный немецким ученым Вернером Гейзенбергом как “Поставим войну на службу физике”[321]

Солнце не стоит на месте, и его движение нельзя описать простой формулой. В разные моменты времени с разных исследовательских углов зрения оно может восприниматься как твердое тело, огненный шар или постоянный источник ветров, вспышек, огненных спиралей и радиоактивных частиц. Его широты вращаются с разными скоростями, а вся поверхность поднимается и опускается примерно на 2,5 мили каждые 160 мин, хотя говорить о “поверхности” в данном случае было бы ошибкой: у Солнца как у газового конгломерата ее попросту нет. При наблюдении с других планет Солнце выглядит иначе, чем с Земли, – где-то больше, где-то меньше, – и его воздействие на атмосферу тоже всюду разное. К концу XVIII века астрономы признали его одной из множества звезд, просто ближайшей к нам, и оценили расстояние до Солнца, его размер, массу, скорость вращения и движение в пространстве с погрешностью до 10 % от сегодняшних показателей. Но их продолжали преследовать другие проблемы.

Что происходило внутри Солнца? Что заставляло его светиться? Каков возраст звезды и как она соотносится с другими небесными телами? Ответы на многие из этих вопросов начали появляться только сейчас. Между 1800 и 1950 годами вряд ли найдется хоть один год без астрономических, физических, химических или геологических открытий, обеспеченных технологическим прогрессом, индустриальной революцией и нарождающимся энтузиазмом к научным исследованиям.

Например, только в первой половине XIX века были открыты линии поглощения солнечного спектра, а также явления электромагнитной индукции и баланса (оба прибавили нам знаний о характере солнечного притяжения). В тот же период был измерен солнечный энергетический выброс – солнечная постоянная, что привело к лучшей оценке как солнечной температуры, так и воздействия Солнца на климат планеты. А в 1860 году главный астроном Ватикана сфотографировал затмение 18 июля, продемонстрировав, что корона и протуберанцы являются реальными фактами, а не оптическими иллюзиями или обманчиво освещенными лунными горами.

Список конкретных открытий приближается к двум сотням. К примеру, в одно только десятилетие, 1871–1880 годы, было открыто электромагнитное излучение, солнечная дистилляция воды (Солнце как очиститель), произведена первая радикальная переоценка возраста звезды (20 млн лет), а также поднят вопрос о продолжительности времени, которое понадобилось Солнцу, чтобы прийти к своему нынешнему размеру, – эти вопросы открыли обширную дискуссию между учеными и буквальными толкователями Библии. Прочие открытия были менее спорны: температура солнечной поверхности была оценена в 5430 °C, ядро признано газообразным с температурой, убывающей от ядра к поверхности. Было изобретено несколько новых инструментов (гелиоспектроскоп, звездный спектрометр, телеспектрометр), а спектры всех неподвижных звезд оказались лишь нескольких видов, в зависимости от физико-химической природы звезды, – “открытие столь же большой значимости, сколь и ньютоновский закон всемирного тяготения”[322].

За последние годы такие авторы, как Дава Собел, Тимоти Феррис и Билл Брайсон, а также ученые и популяризаторы науки (среди них Карл Саган и Стивен Хокинг) пролили свет на трудные для непосвященных темы типа темной материи (невидимая, но обладающая гравитацией материя, само присутствие которой выводится из ее притяжения; о ней мало что известно) и черных дыр (более понятная вещь, но также с трудом представимая). А вот дейтерий, ионосфера, даже сила Кориолиса? Эти термины относятся к той части науки, которая недоступна большинству из нас. Но мы можем взять два-три магистральных направления исследований и показать, каким образом наше знание о Солнце трансформировалось в период между 1800 и 1953 годами.

В середине XIX века французского философа Огюста Конта спросили, что, по его мнению, никогда не станет подвластно человеку. Он посмотрел на небо и ответил: “Мы можем определить их форму, расстояние от нас, массу, их движение, но мы никогда ничего не узнаем об их химическом или минералогическом составе и еще того меньше – о существах, живущих на их поверхностях”. В течение поразительно короткого срока человечество узнает ответы на все эти вопросы. Получим представление о скорости прироста знания: в 1800 году был доступен только один звездный каталог; в 1801-м Ж. Ж. Лаланд публикует новый каталог, содержащий 47 390 звезд; в 1814-м Джузеппе Пьяцци добавляет еще 7600 звезд. За ним следуют другие ученые: только между 1852-м и 1859-м было зарегистрировано около 324 тыс. звезд. Фотокартографирование началось в 1885 году, и уже к 1900-му вышел третий, заключительный том описания, содержавший 450 тыс. звезд, – результат сотрудничества ученых Гронингена и Джона Гершеля (Кейптаун). Стало окончательно ясно, что Солнце висит в небе не как высочайшее светило, а просто как одна из множества звезд, при этом не слишком выдающаяся. Ученые могли обратить взоры к многообразию других солнц, гораздо более крупных и массивных, чем наше[323].

Но даже этому объему знаний предстояло значительно увеличиться. Однажды, в предрассветные часы 6 октября 1923 года, астроном Эдвин Хаббл в обсерватории Маунт-Вилсон изучал фотографию размытого спиралеообразного звездного скопления, известного как M31[324], или Андромеда, которое считалось частью Млечного Пути, и вдруг обнаружил звезду, блеск которой пульсировал с точностью часов. Хаббл сразу принялся за вычисления и понял, что звезда находится от нас на расстоянии более 900 тыс. световых лет, что в три раза превышало диаметр известной тогда вселенной! Как сообщал журнал National Geographic, “очевидно, что этот сгусток звезд расположен далеко за пределами Млечного Пути. Но если Андромеда – отдельная галактика, то и многие другие туманности нашего неба тоже могут оказаться галактиками. Известная нам галактика внезапно сильно раздулась”[325].

Сегодня нам известно, что существует как минимум 100 млрд галактик, каждая из которых состоит из подобного же колоссального числа звезд. Земля в свое время уже получила понижение, когда выяснилось, что она вращается вокруг Солнца, а не наоборот; затем Уильям Гершель и его сын Джон со своими революционными телескопами обнаружили огромное пространство за пределами Солнечной системы, невольно понизив в чине и само Солнце. Теперь происходило уже третье или даже четвертое понижение: не только мы обращались вокруг всего лишь одной незначительной звезды из множества звезд Млечного Пути, но и сам Млечный Путь был всего лишь одной галактикой из неопределенного их множества. Для ученых будущее заключалось в звездной астрономии, тратить усилия на отдельные мелкие звезды не было смысла. Как язвительно отметил Альфред Хаусман, поэт и филолог-классик, а также увлеченный астроном-любитель, “мы обнаружили, что наше наследство уменьшилось”[326].

Эта утеря позиций сопровождалась многовековым и зачастую весьма ожесточенным спором о возрасте Земли и, соответственно, возрасте Солнца и всей вселенной – вопрос, который вызывал огромный интерес у астрономов, теологов, биологов и геологов. Дата сотворения мира была точно определена архиепископом ирландской англиканской церкви Джеймсом Ашшером (1581–1656), который взял генеалогию Книги Бытия и размытую хронологию Ветхого Завета, внес некоторые поправки, ориентируясь на внешние источники (в том числе из истории Среднего Востока и Средиземноморья), а также на иудейский календарь, который, как известно, считает датой сотворения 23 октября 3760 года до н. э., и пришел к круглой цифре в 4 тыс. лет между сотворением мира и наиболее вероятной датой рождения Христа в 4 году до н. э.

Ашшеровская датировка, скорее всего, пропала бы, никем не замеченная, как это произошло с сотнями библейских хронологий до него, если бы не лондонский книготорговец Томас Гай. В те времена по закону только ряду издателей, таким, например, как университетские издательства Кембриджа и Оксфорда, дозволялось печатать Библию. Но Гай приобрел сублицензию на издание и в порыве коммерческого вдохновения напечатал Библию, добавив хронологию Ашшера на полях, а также гравюры женщин с обнаженной грудью, вольным образом связанные с библейскими сюжетами. Это издание принесло Гаю целое состояние, он даже смог основать знаменитую лондонскую больницу, которая до сих пор носит его имя. Как будто этого было недостаточно, в 1701 году англиканская церковь авторизовала хронологию Ашшера и внесла ее в официальную версию (Библию короля Джеймса). Эта хронология вскоре стала настолько неотъемлемой частью Библии, что ее продолжали печатать вплоть до ХХ века.

Историк Мартин Горст пишет: “Влияние вычисленной им даты было невероятным. Почти двести лет данный возраст повсеместно считался настоящим возрастом мироздания. Это было напечатано в Библии, размножено по разнообразным календарям и распространялось миссионерами во всех четырех концах света. На целые поколения эта датировка стала краеугольным камнем того взгляда на вселенную, который главенствовал в западной мысли до Дарвина. Но даже и после того она не исчезла полностью”[327]. Горст вспоминает, как в бабушкиной Библии 1901 года напротив первого стиха книги Бытия он увидел дату и время начала мира – шесть часов вечера, суббота, 22 октября 4004 года до н. э[328].

Впрочем, еще во времена Ашшера некоторые свободомыслящие стали задаваться вопросами по поводу принятой хронологии. Путешественники возвращались из дальних странствий с сообщениями о событиях, которые имели место гораздо раньше, чем 4004 год до н. э. А с появлением новых методов исследования, основанных на научных принципах, – Nullius in Verba (лат. “ничьими словами”), гласит девиз Лондонского королевского общества, – пришел черед натурфилософов обсудить возраст земного шара.

В 1681 году соратник Ньютона по Кембриджу Томас Бернет издал свой ставший популярным труд Telluris Teoria Sacra (“Священная история Земли”), где утверждал, что горные хребты и глубокие океаны появились во время Великого потопа (из книги Бытия), а ветхозаветную формулу о сотворении мира за шесть дней Бернет обошел, цитируя слова св. Петра о том, что один день у Бога как тысяча лет. Вскоре появилось множество книг с подобными объяснениями. Еще несколько позже два британских натуралиста, Джон Рэй и Эдвард Ллуйд, исследуя раковины в долине Уэльса и аммониты на северовосточном побережье Англии, пришли к выводу, что обе группы ископаемых происходят от биологических видов, которым потребовалось бы гораздо больше, чем 5680 с небольшим лет, чтобы жить и умереть в таких количествах. Их исследования вызвали краткое оживление интереса, за которым последовал период полного забвения, пока лондонский натуралист Джон Вудворд (1665–1728) не заявил, что окаменелости были “останками некогда живших животных”, которые погибли во время потопа. Но и эта теория была встречена насмешками – вера в хронологию Ашшера держалась стойко.

Эдмунд Галлей в 1715 году стал первым, кто предположил, что тщательное наблюдение за естественным миром (например, измерение солесодержания океанов) даст ключ к установлению возраста Земли. Его идеи были охотно восприняты Жоржем Луи де Бюффоном (1707–1788), который в своей “Естественной истории” (1749) устанавливал возраст Земли в десятки тысяч лет, и эта идея “поразила французскую публику временной шкалой такой глубины, что ее было почти невозможно уразуметь”[329]. Бюффон считал, что Земля возникла не одномоментно, как в Библии, а в результате столкновения Солнца с кометой – обломки от этой коллизии образовали планеты[330].

Сорбоннские теологи были в ярости, Бюффона заставили напечатать отречение (на словах он говорил, что “лучше смирение, чем повешение”). Но его молчание длилось недолго. Вскоре французский математик Жан-Жак д’Орту де Майран смог показать, что Земля получает тепло не только от Солнца, у нее есть собственный внутренний источник. Бюффон воодушевился этим открытием для написания истории мира с самого начала. Если Земля все еще продолжала остывать, то, вычислив скорость потери планетой тепла, можно было рассчитать ее возраст. За следующие шесть лет Бюффон провел серию экспериментов, выведя в итоге окончательную цифру возраста Земли – 74 832 года (это была очень осторожная оценка, неофициально он был склонен давать несколько сотен тысяч лет). Его книгу встретило дружное недоверие. В апреле 1788 года Бюффон умер, на следующий год разразилась революция. Склеп Бюффона разграбили, его свинцовый гроб был реквизирован для отливки пуль.

Стойкие и интеллектуально-пытливые ученые продолжали искать объяснение своим находкам и открытиям, к XIX веку пропасть между церковью и наукой стала широка как никогда. Между 1800 и 1840 годами слова “геология”, “биология” и “ученый” вошли в повседневный язык. Геология была особенно популярна, вскоре ученые и любители стали вовсю определять и называть слои и уровни – как писал Байрон, “затопленного, взорванного, опаленного мира”, – образующие земную поверхность. Молодой британский юрист Чарльз Лайелл (1797–1875) по примеру Джона Вудворда воспользовался окаменелостями для расчета возраста Земли, отыскивая их на Сицилии в лаве, возраст которой он оценивал в 100 тыс. лет.

К 1840 году объем данных, указывающих на чрезвычайную древность Земли, был уже сокрушительным. Даже если возраст человечества насчитывал всего 6 тыс. лет, доисторическое время расширилось свыше всякого разумения. И тогда в 1859 году увидело свет “Происхождение видов”, которое вместе с аргументом о связи человека с обезьяной в корне подрывало буквальное прочтение библейской истории. Расчеты доктора Ашшера наконец полностью утратили всякое правдоподобие. Кембриджское университетское издательство изъяло его хронологию из своих Библий в 1900 году, Оксфорд сделал это в 1910-м. К тому времени Марк Твен уже предложил взять Эйфелеву башню за образ земного возраста и сравнил возраст человечества со слоем краски на шишке ее шпиля.

Когда рушатся великие доктрины, открываются захватывающие перспективы. После того как наука расширила возраст Земли до сотен тысяч лет, возникла целая череда новых идей. Какой возраст у Солнца? После Дарвина ученым пришлось допустить, что светило изливает свою энергию на протяжении миллионов лет. Естественный отбор подразумевал прежде немыслимый возраст солнечной системы. Ведь эволюция (хотя Дарвин не любил этого слова) могла происходить только по той причине, что Солнце не было чрезмерно горячим и горело относительно медленно, не принося вреда чувствительным углеродным компонентам, лежащим в основе земной жизни.

Хотя дебаты о земном возрасте гремели до конца XIX века, внимание ученых уже начало переключаться на нашу звезду. “Титаны физики перевели фокус внимания с Земли на более подходящее и более светлое тело”, – отметил Тимоти Феррис[331]. Летом 1899 года профессор геологии Чикагского университета Томас Чемберлен (1843–1928) опубликовал работу об источниках солнечной энергии, которая бросала вызов одной из базовых тогда предпосылок астрофизики:

Может ли современный уровень знания о поведении материи в столь невероятных условиях, какие достижимы внутри Солнца, достаточно всесторонне обосновывать утверждение, что внутри звезды нет никаких неизвестных источников энергии? Внутреннее устройство атомов пока остается неизвестным. Нельзя исключать, что они являются сложными конструкциями и источниками огромных энергий[332].

За какие-то пять лет центральные принципы физики и, соответственно, базовые допущения о функционировании Солнца были пересмотрены.

Весной 1896 года Анри Беккерель, парижский физик, случайно оставил несколько непроявленных фотографических пластин, завернутых в черную бумагу, под куском ураносодержащего минерала, с которым он экспериментировал (уран, названный так в честь планеты в 1789 году, является одним из самых сложных элементов, встречающихся в природе, и состоит в основном из урана-238 – как станет известно, состоящего из девяноста двух протонов и ста сорока шести нейтронов – и небольшой доли менее устойчивого урана-235, у которого в составе на три нейтрона меньше). Когда через несколько недель он обнаружил пластины и проявил их, оказалось, что они уже засвечены и несут отпечаток куска минерала, который, как считал Беккерель, излучал некий “невидимый вид флуоресценции”. Мария и Пьер Кюри, продолжившие исследование, позже назвали эту флуоресценцию радиоактивностью. Но уран был не очень доступен, а его радиация – не столь впечатляюща, поэтому открытия Кюри в целом прошли незамеченными. В 1898 году ученые обнаружили, что урановая смоляная руда излучает гораздо больше радиоактивности. Возможно ли такое, что на Земле имеются элементы, выделяющие огромное количество невидимой энергии, ждущей, чтобы ее уловили?

Реклама Tho-Radia, крема, содержащего радий и торий и продвигавшегося на рынке в 1930-е годы как прорыв в уходе за красотой. Люди демонстрировали радий на вечеринках и ходили на радий-танцы, а само слово стало модным названием бренда: пиво “Радий”, масло “Радий”, шоколад “Радий”, презервативы Радий”, свечи “Радий”и даже контрацептивное желе “Радий” (SPL / Photo Researchers, Inc.)

Вскоре следующий, еще более редкий элемент (названный радием), извлеченный Кюри из смоляной руды, был описан в газетах как чудесный металл, самый ценный элемент на Земле, способный лечить слепоту, обнаруживать пол эмбриона и даже превращать чернокожих людей в белых. “Одного-единственного грамма достаточно, чтобы поднять пять тонн на милю в высоту, а на одной унции автомобиль может объехать вокруг света”[333]. Реклама пропагандировала “радиоактивную питьевую воду” для лечения подагры, ревматизма, артрита, диабета и целого ряда других болезней. А к 1904 году ученые также назвали радий источником солнечной энергии.

Вопрос заключался в том, происходит ли энергия изнутри атомов радия или снаружи. Великий физик Эрнест Резерфорд (1871–1937), новозеландец, работавший над природой атомов в Англии и Канаде, начал исследовать атомные ядра совместно с английским химиком Фредериком Содди (1877– 1956). Резерфорд установил, что радий производит достаточно тепла, чтобы расплавить объем льда собственного веса за час, и будет это делать на протяжении тысячи лет и больше: Земля поддерживает свое тепло в том числе и благодаря радиоактивному распаду в породе и жидком ядре, расположенном в центре[334].

Вскоре ученые принялись за эксперименты с торием, радиоактивным элементом, похожим на радий, и обнаружили, что он образует еще и радиоактивный газ, один элемент превращался в другой. Это было столь удивительным результатом, что, когда Содди сообщил Резерфорду о своей находке, тот закричал ему через всю лабораторию: “Только не называй это трансмутацией – нам отрубят головы как алхимикам!” Постепенно они нашли подтверждение тому, что тяжелые атомы тория, радия и других радиоактивных элементов распадаются на атомы более легких элементов (в форме газов) и в процессе выделяют крошечные частицы, которые, названные альфа– и бета-лучами, являлись главным каналом выделения энергии.

Дальнейшие эксперименты Резерфорда показали, что основая масса атома содержится в его ядре, окруженном сверкающей паутиной электронов. Резерфорд и Содди предположили, что радиоактивность сходного свойства могла быть источником энергии Солнца, но, хотя их работа была признана заслуживающей продолжения, революции в астрофизике она не сделала. Лет сорок спустя Роберт Юнг напишет в своей основополагающей книге “Ярче тысячи солнц”, что “альфа-частицы профессора Резерфорда могли бы в то время разрушить не только атомы азота, но также и многие человеческие представления о мире. Они могли бы воскресить забытый много столетий назад страх конца света. Но в те дни подобные открытия имели мало общего с повседневной жизнью”[335][336].

Содди делал все, чтобы разъяснить открытие – сперва в статье The Interpretation of Radium (“Интерпретация радия”, 1912), затем в The Interpretation of the Atom (“Интепретация атома”, 1932), утверждая, что до открытия радиоактивного распада единственное объяснение солнечной энергии было химическим и, следовательно, энергия должна была быть кратковременной и незначительной. Но исходя из наших знаний о радиоактивности цепь ядерных реакций может создать что-то близкое по масштабу к энергии Солнца.

Прошло почти десятилетие, прежде чем открытия Содди и Резерфорда вошли в научный обиход. Эддингтон, только что добившийся успеха у берегов Западной Африки, проводил широкомасштабное исследование звездного равновесия между энергией и давлением и продвинулся вплоть до создания математических моделей звездной температуры и плотности (известен его знаменитый комментарий: “Что возможно в Кавендишской лаборатории, того несложно достичь и внутри Солнца”). Он оценил температуру солнечного ядра в 20 000 000 ?С и утверждал, что между скоростью выброса энергии (светимостью звезды) и массой звезды должно быть простое соотношение. Зная массу Солнца, считал он, можно предсказать его яркость.

Древним казалось очевидным, что Солнце горит, но для физиков конца XIX и начала XX века это уже было неприемлемой гипотезой: оно было попросту слишком горячим, чтобы гореть химически. Так что вопрос оставался открытым. Как сформулировал Джон Гершель,

“остается великой тайной, как такое колоссальное пламя (если это оно) может поддерживаться. Каждое новое открытие в химии оставляет нас ни с чем или, скорее, отодвигает еще дальше перспективу вероятного объяснения. Если рискнуть, возможно, нам стоит думать о вероятном безграничном производстве тепла трением или его возгоранием от электрического разряда… в качестве источника солнечного излучения”[337].

Поскольку современная оценка возраста Земли уже достигала более 2 млн лет, Солнце должно было светить по меньшей мере столько же. Какие невероятные процессы могли обеспечивать такой поразительный выброс энергии? “Если бы Солнце состояло из чистого угля и было зажжено во времена первых египетских фараонов, сейчас бы оно уже полностью обратилось в золу. Такая же несоразмерность присуща любой другой химической реакции, которую можно было бы привести в качестве объяснения… ни одна из них не может объяснить даже одной стотысячной части солнечной жизни”, – писал американский физик украинского происхождения Георгий Гамов (1904–1968)[338].

Космологи ждали ответа от коллег Гамова, астрофизиков, и Эддингтон предложил сразу две теории: первая состояла в том, что электроны и протоны взаимно аннигилировали внутри солнечного ядра с сопутствующим превращением массы в энергию. Год спустя он выдвинул вторую теорию, на этот раз верную: Солнце, синтезируя протоны, создает тяжелые атомы, в процессе конвертируя массу в энергию. Но каким образом подобный синтез мог происходить во всепожирающем огне Солнца?

Отличительной чертой этих лет стало то, что многие ключевые открытия делались аутсайдерами – учеными, которых никто никогда не рассматривал в качестве физиков Солнца до их вклада в эту область[339]. У Эддингтона была молодая ученица Сесилия Пейн (1900–1980), которая пяти лет от роду увидела метеорит и решила стать астрономом. После окончания колледжа она познакомилась с Эддингтоном, который посоветовал ей продолжать обучение в Америке; так она стала первым студентом, получившим степень в колледже Гарвардской обсерватории. Экзаменационная комиссия оценила ее работу 1925 года – фотографическое исследование переменных звезд – как лучшую когда-либо написанную диссертацию по астрономии.

Пейн предложила использовать для решения температурной проблемы открытия Резерфорда в области атомной структуры, чтобы показать одинаковый химический состав звезд: их спектры могут могут разниться из-за физических различий, но не из-за внутренней структуры. Водород и гелий присутствовали в самой большой пропорции из пятидесяти семи известных солнечных элементов, как это наблюдалось и в других звездах[340]. Несмотря на этот вывод, она вычеркнула водород и гелий из списка солнечных химических элементов, сочтя свой аргумент спорным.

Позже стало известно, что руководитель Пейн, известный принстонский астроном Генри Норрис Рассел, пытался отговорить ее от этой теории. “Очевидно невозможно, чтобы водорода было в миллион раз больше, чем металлов”, – писал он ей, повторяя расхожее мнение[341]. Но аргументы Пейн не давали ему покоя. Рассел перепроверил солнечные спектры поглощения и был вынужден признать ее правоту: внешняя атмосфера звезд-гигантов в самом деле состояла фактически из чистого водорода с “еле заметным запахом металлических испарений”. Звезды синтезируют гелий из водорода, высвобождая непрерывный поток энергии. И когда внутренняя трансформация элементов внутри звезды порождает колоссальную энергию, как ехидно заметил Гамов, это не что иное, как “трансмутация элементов”, к которой столь безуспешно стремились алхимики в древности[342].

Следующим шагом стало понимание ядерного синтеза. В поздние 1920-е и в начале 1930-х в науке произошел сдвиг в сторону исследований атомного ядра[343], одним из центров этих иследований стал Институт теоретической физики университета Копенгагена под руководством Нильса Бора (1885–1962), “который одевался как банкир и мямлил как оракул”[344]. К 1920-м годам Бор приобрел мировое значение и мог приглашать к себе величайших физиков современности, в том числе Георгия Гамова. Этот выдающийся украинец имел репутацию не только научного гения, но и шутника (например, он иллюстрировал свои работы черепом и костями, чтобы обозначить опасность принятия гипотезы о фундаментальных частицах за чистую монету). В 1928 году он показал, что положительно заряженное ядро гелия (альфа-частица того же сорта, который в неимоверном количестве выбрасывался Солнцем) может выделиться из ядра урана, несмотря на удерживающие его внутри электрические силы[345].

Гамов не только показал, как альфа-частицы выделяются из ядра, он показал, как они смогут к нему присоединяться. Два физика в Кембридже, Джон Кокрофт и Эрнст Уолтон, стали применять теорию Гамова, проверяя, сможет ли очень высокое напряжение “протолкнуть” частицы через внешний периметр ядра. В 1932 году им удалось: впервые ядро одного элемента внедрилось в атом другого искусственным образом, впоследствии этот процесс назвали “делением атома”. В том же “году чудес” другой кембриджский ученый, Джеймс Чедвик, открыл нейтрон – распространенную частицу, обнаруживающуюся практически в каждом ядре. Неожиданно оказалось возможным зарегистрировать огромное разнообразие мощных реакций и даже их инициировать. Наконец стало очевидным, что все эти открытия поддерживают точку зрения Пейн о природе реакций внутри Солнца[346].

Волна важнейших новых работ продолжала нарастать. В 1934 году французский физик Фредерик Жолио и его жена Ирен Кюри (дочь Пьера и Марии) доказали, что в результате бомбардировки стабильных элементов альфа-частицами возникает “новый вид радиоактивности”. Несколькими неделями спустя итальянский физик Энрико Ферми сообщил о сходных результатах в итоге бомбардировки урана нейтронами.

В 1938–1839 годах Ханс Бете (1906–2005), великий американский ядерный физик немецкого происхождения (родом из Страсбурга), к тому времени работавший в Корнелльском университете, написал серию статей, последняя из которых, “Источники энергии в звездах”, объясняла, каким образом звезды, в том числе и Солнце, могли гореть миллиарды лет. Он занимался каталогизацией субатомных реакций, известных на то время, но до 1932-го их было совсем немного. Внезапно случился лавинообразный прирост вновь открытых реакций, и Бете смог понять, какие именно из них объясняли работу Солнца. Он предположил, что колоссальная энергия Солнца была результатом цепочки шести ядерных реакций и именно этот процесс зажигал все звезды во вселенной. Попросту говоря, Солнце было тем, что позже назвали ядерным реактором[347].

В том же году немецкие физики Отто Ган и Фриц Штрассман показали, что явление, наблюдаемое Ферми в 1934 году, было в действительности взрывом урановых ядер. Их коллеги Лиза Мейтнер и Отто Роберт Фриш смогли даже обнаружить, что при делении атома урана выделяется огромное количество энергии. Фриш спросил у коллеги-биолога, каким словом обозначается деление бактерий, и таким образом слово “расщепление” стало термином для деления атомов.

Венгру Лео Силарду было также суждено оставить свой след. Хотя сам Эйнштейн относился с недоверием к возможности создания атомной бомбы ввиду незначительности энергии, высвобожающейся из одного ядра, Силард (воодушевленный романом Уэллса “Освобожденный мир” (1914), где предсказывалось именно такое оружие) смог подтвердить, что при каждом делении высвобождались нейтроны. Освобожденные нейтроны делали возможной цепную реакцию, в которой каждое расщепление запускало следующие расщепления, так что энергия деления отдельного уранового ядра умножалась на многие миллиарды, высвобождаясь экспоненциально[348]. Расщепление не только стало возможным, оно могло запускаться по воле человека. По мнению кембриджского физика Чарльза Сноу, “с открытием ядерного деления… физики за одну ночь превратились в самый ценный военный ресурс, к которому могло прибегнуть государство”[349].

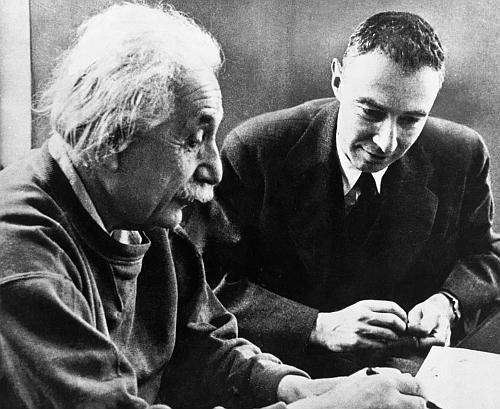

Альберт Эйнштейн (1879–1955) с американским физиком-теоретиком Робертом Оппенгеймером (1904–1967) во время совместной работы перед проектом “Манхэттен” (USIA / AIP Photo Researchers, Inc.)

К началу Второй мировой войны и ученые союзников, и ученые стран Оси уже были уверены, что ядерное расщепление может стать оружием, но никто не знал, каким именно образом[350].

Все еще настроенный крайне скептично Эйнштейн провозгласил, что задача вызвать цепную реакцию и построить на ней ядерную бомбу напоминает ночную охоту на птиц в местности, где водится очень мало птиц. Но в письме президенту Рузвельту от 2 августа 1939 года (сочиненном вместе с Лео Силардом) он тайно настаивал на направлении средств на разработку оружия, основанного на ядерном делении: “Одна бомба этого типа, доставленная на корабле и взорванная в порту, полностью разрушит весь порт с прилегающей территорией”[351].

Крайне встревоженный этим письмом Рузвельт осенью ассигновал небольшую сумму на исследование ядерного деления: небольшую, потому что считалось, что для любой бомбы потребуется так много тонн урана, что это останется исключительно в теории. Однако в начале 1940 года два немца, бежавших в Британию, Отто Фриш и Рудольф Пайерлс, подсчитали, что необходимо всего несколько фунтов изотопа-235. Другие британские ученые придумали технику газовой диффузии, и эти открытия стимулировали правительство к лоббированию передачи американских исследований в более профессиональные руки и в организации их щедрого финансирования.

Американцы прислушались. В 1942 году бригадный генерал Лесли Р. Гровс-мл. возглавил так называемый Манхэттенский проект. Консультируемый физиком Робертом Оппенгеймером (1904–1967), Гровс собрал лучших ядерных физиков того времени, получив беспрецедентное финасирование и власть[352]. Проект располагал примерно тридцатью отделениями в США и Канаде – Оук-Ридж, Теннесси, несколько в центральном Манхэттене, Чок-Ривер, Онтарио, Ричланд, штат Вашингтон и штаб-квартира в Лос-Аламосе, в маленьком школьном здании на ранчо неподалеку от Санта-Фе, Нью-Мексико. На пике в проекте было занято более 130 тыс. человек (большинство из которых понятия не имели о конечной цели всего предприятия). Но это все еще отнюдь не гарантировало США победы в ядерной гонке. На заре Второй мировой войны Германия была как минимум столь же продвинута в ядерной физике и имела большие запасы урана[353].

Когда ядро урана-235 поглощает нейтрон, оно делится на атомы стронция и ксенона, высвобождая энергию и двадцать пять нейтронов на каждые десять атомов. Уран-238, напротив, поглощает нейтроны и не делится, никакой реакции не возникает. Бомба должна содержать 80 % чистого урана-235, иначе уран-238 заблокирует цепную реакцию. Перед учеными Манхэттенского проекта встал вопрос, как отделить один изотоп от другого. Прорыв случился в Оук-Ридже, где придумали использовать огромные кольцевые магниты для воздействия на газообразный уран в вакуумных камерах, отделяя пригодный уран-235 от его более тяжелого и спокойного собрата урана-238. Один из ученых вспоминал: “Мы ходили по деревянным мосткам и чувствовали силу магнитов на гвоздях в своих ботинках”. Однажды человек с листом металла прошел слишком близко к такому магниту и оказался прижат к стене. Все закричали, что надо остановить машину, но старший инженер отказался это делать, поскольку потребовалось бы несколько дней для повторного запуска. Несчастного пришлось освобождать с помощью толстых прутьев[354].

Когда 8 мая 1945 года Третий рейх сдался, Манхэттенскому проекту оставалось до бомбы несколько месяцев. Чтобы приблизить победу в Тихом океане, Оппенгеймер решил провести испытание, и 16 июля в пустыне к северу от Аламогордо, Нью-Мексико, взрыв высвободил эквивалент 19 килотонн тринитротолуола, что значительно превышало все рукотворные взрывы на тот момент. Новости немедленно достигли президента Трумэна, который безуспешно попытался использовать этот рычаг против Сталина на Потсдамской конференции. Прислушавшись к советам научных и военных консультантов и надеясь избежать вторжения, которое, по расчетам, привело бы к 1 250 000 погибших со стороны союзников (удвоив общую цифру потерь Британии и США в войне), Трумэн приказал использовать оружие против Японии. Шестого августа урановая бомба “Малыш” была сброшена на Хиросиму[355]. Еще через три дня “Толстяк” взорвался в Нагасаки.

Пилот, участвовавший в этой миссии, вспоминал: “Нас залил ослепительный свет, а верхушка этого грибовидного облака была самым жутким, но и самым прекрасным зрелищем на свете. Казалось, от нее исходят сразу все цвета радуги”[356]. Бомбы убили по меньшей мере 100 тыс. человек сразу, еще 180 тыс. умерли позже от ожогов, лучевой болезни и раковых заболеваний. Началась атомная эра. Ханс Бете, пораженный ужасом, посвятил оставшуюся половину жизни контролю за, как он выразился, “собственным импульсом” ядерного оружия: “Как и другие, кто работал над атомной бомбой, я был восхищен нашим успехом и устрашен событием”[357]. Уинстон Черчилль произнес в Палате общин речь, в которой задавался вопросом, было ли вручение такой мощи человеку знаком того, что Богу наскучило Его творение. Оппенгеймер признался Трумэну, что “ощущает кровь на своих руках”, а в ответ услышал: “Ничего, это легко смывается”.

23 сентября 1949 года Советский Союз провел первое испытание ядерного оружия – бомбы, основанной на расщеплении. Объем энергии, на практике высвобождаемой в процессе взрыва ядерной бомбы (т. е. бомбы, производящей свою разрушительную силу исключительно делением ядра), располагается в диапазоне от менее чем одной тонны ТНТ до 500 килотонн. Другая, неизмеримо более мощная категория бомб черпает энергию в процессе синтеза более тяжелых элементов из легких (не обязательно водорода) – этот же процесс зажигает звезды.

Удвойте это, и получится оружие почти неограниченной мощности. Его называют по-разному, водородной или термоядерной бомбой, и срабатывает оно, когда ядерная бомба детонирует в специальном отсеке рядом с термоядерным горючим. Гамма– и рентгеновские лучи, порожденные взрывом, сжимают и разогревают капсулу с тритием, дейтерием или гидридом лития, запуская реакцию термоядерного синтеза.

“XX-28 Джордж”, водородная бомба в 225 килотонн, взорванная 8 мая 1951 года (U. S. Department of Energy / Photo Researchers, Inc)

В 1952 году “ослепительная вспышка света” на маленьком островке в южной части Тихого океана отметила взрыв первой американской водородной бомбы – на долю секунды энергия, прежде существовавшая только в центре Солнца, была высвобождена человеком на Земле, взрыв оставил на дне океана кратер шириной в милю. В последовавших ожесточенных дебатах ученые разделились на два лагеря: одни, как, например, ярый антикоммунист Эдвард Теллер, стоявший у истоков разработки ядерной бомбы, утверждали, что ядерная энергия нужна и исследования следует продолжать; другие, к которым относились Оппенгеймер, Эйнштейн и Бете, чувствовали, как их мечты о достижениях физики оборачиваются мраком и кровью. Однако почти незамеченным прошло то, что расщепление атома возвестило еще одно развенчание Солнца: его потусторонняя энергия потеряла уникальность. Как кричит Бор Вернеру Гейзенбергу в пьесе “Копенгаген” Майкла Фрейна, “Вы видите, что мы натворили? Мы вернули человека в центр вселенной”.

Более 800 000 книг и аудиокниг! 📚

Получи 2 месяца Литрес Подписки в подарок и наслаждайся неограниченным чтением

ПОЛУЧИТЬ ПОДАРОКДанный текст является ознакомительным фрагментом.

Читайте также

Глава 8. Солнце

Глава 8. Солнце Медитация на солнце — это целая школа йоги. Это ритуал высокого уровня. Исполнение его без должной подготовки может привести к слепоте.Человеческое тело может поглощать энергию солнца глазами. Эта практика заключается в пристальном созерцании

Глава 3. Солнце.

Глава 3. Солнце. Человек: “Какое странное названье — Солнце.То ли девица, то ли зрелый муж?Хочу к тебе с почтеньем обратиться.Не говори, что все мои вопросы — чушь.Зачем взвалил ты на себя такую ношу,С детей своих не сводишь зорких глаз?Клянешься им: «Вас никогда не брошу!»Их

Глава 8. ПИКИРУЮЩЕЕ “СОЛНЦЕ” ФАТИМЫ

Глава 8. ПИКИРУЮЩЕЕ “СОЛНЦЕ” ФАТИМЫ Люди охотно верят тому, чему желают верить. Гай Юлий Цезарь Маленькая португальская деревушка Фатима стала крупнейшим в мире после Ватикана религиозным центром христианства, куда каждый месяц приезжают тысячи паломников. Это

Глава 21 Солнце в глубинах

Глава 21 Солнце в глубинах В подводных пещерах есть жажда, есть любовь, есть экстаз. Они тяжелы, как раковины, но ты можешь удержать их в ладонях… Джордж Сеферис, «Книга упражнений» Он заколебался, но потом сжал мою ладонь и помог мне подняться.— Со мной разоришься. Я могу

Глава I. Заходящее солнце Вавилона

Глава I. Заходящее солнце Вавилона Это было на высоком холме Борсиппа. — Он находится на юго-востоке колоссального города Вавилона, между двумя его валами, Имгур-Бел (внешняя ограда) и Нивитти-Бел (внутренняя ограда), располагавшимися в пол-лье[82] друг от друга[83].На обширном

Глава 4 Человек, обнимающий Солнце

Глава 4 Человек, обнимающий Солнце В глубинах Своего разума Ты владеешь всем Знанием, и тайны будущего ведомы Тебе. Любые сердечные устремления открыты Твоему взору; Ты знаешь все решения прежде, чем кто-либо их примет. Для Твоего всеведения нет непредвиденного; Твое

Глава 8 «Те силы, что строили солнце и Землю…»

Глава 8 «Те силы, что строили солнце и Землю…» «В основе всего даосско-буддийского миропорядка заложена идея Пустоты, Небытия… Её математический символ — ноль, пространственный — круг, умозрительный — пустота. Но это идеалистическое построение несёт в себе странную

Глава вторая . Солнце

Глава вторая. Солнце Первым в состязание вступил приверженец Солнца, ибо Солнце — ярчайшая из планет. Львиная грива обрамляла широкое лицо этого пандита, сиявшее подобно самому Солнцу, — лицо человека, преисполненного веры в себя. Достоинством, силой и властностью

Глава 4 Человек, обнимающий Солнце

Глава 4 Человек, обнимающий Солнце В глубинах Своего разума Ты владеешь всем Знанием, и тайны будущего ведомы Тебе. Любые сердечные устремления открыты Твоему взору; Ты знаешь все решения прежде, чем кто-либо их примет. Для Твоего всеведения нет непредвиденного; Твое

Глава 2. Крест-солнце

Глава 2. Крест-солнце Утро началось с Володькиных стонов и оханий: с непривычки у него ломило спину, болели руки и ноги. Алексей Петрович заглянул к нам, сказал, что сегодня работать моему мужу не стоит, придется денек обождать. "Какой денек! — подумала я. — Он теперь неделю

Глава 22 Солнце в кармане

Глава 22 Солнце в кармане Первый ученый, которого я посетил… восемь лет разрабатывал проект извлечения из огурцов солнечных лучей, которые предполагал заключить в герметически закупоренные склянки, чтобы затем пользоваться ими для согревания воздуха в случае холодного

Глава 24 Рисуя солнце

Глава 24 Рисуя солнце Свет не только великолепен и священен, он еще жаден, хищен и безжалостен. Он беспристрастно пожирает весь мир целиком, не делая различий. Дж. М. У. Тернер, заметки к “Ангелу, стоящему на солнце”, 1846 год Важная вещь по поводу живописи Матисса – ее можно

Глава 28 Восходящее солнце политики

Глава 28 Восходящее солнце политики Если мы позволим себе взглянуть в то темное место, которое зовем душой, не окажется ли, что именно из-за нее мы здесь? Мы оба? И теперь ищем выход обратно, на солнце? Ричард Никсон в пьесе Питера Моргана Frost / Nixon[833] Уже был проблеск света.