Глава 18 «Можем ли мы отпраздновать появление десяти тысяч будд?»

Глава 18

«Можем ли мы отпраздновать появление десяти тысяч будд?»

Ошо не раз говорил, что в Америке его работа была уничтожена. Я не могла понять, что он имеет в виду, и часто отвечала: «Ну, по крайней мере, ты теперь известен на весь мир. Ты показал всем подноготную политиков из многих стран, и твои саньясины обрели зрелость, а это здорово». Но я его не понимала. Я не знала, что он умирает.

Оглядываясь назад на последние три года его жизни, я вижу, что ему пришлось проделать огромную работу по восстановлению той энергии, которой была наполнена первая Пуна.

Помню, как однажды он проспал весь день, встал к обеду и затем вновь вернулся в постель, заявив, что, к сожалению, не может работать. Я сказала, что на того, кто не может работать, он не тянет, потому что делает невероятно много.

– Не можешь работать?! Да прямо сейчас, в эту минуту, тысячи людей чувствуют, что ты с ними работаешь.

– Это правда, – отозвался он.

Однажды во время дискурса в Уругвае он сказал:

– Я вижу, как тысячи моих людей меняются, сами того не осознавая. Они изменились уже очень сильно, но перемены произошли почти незаметно для их ума. Ум не участвовал в этом процессе, участвовали только сердца («За пределами психологии»).

Знаю, что это правда. Я сама видела, как многие стали совершенно другими рядом с Ошо. Иногда мы не замечаем, что меняемся, потому что видим друг друга каждый день. Мы похожи на родителей, которые не замечают, как взрослеют их дети. Но иногда нам случается посмотреть на происходящее со стороны, с расстояния – не с физического, а с того, которое образовывается внутри во время многих медитаций. В этом пространстве мне хочется припасть к стопам всех, кто совершал вместе со мной это удивительное путешествие.

Мои алмазные дни были не только лишь огранкой внутреннего алмаза, бывали и моменты, когда все мое существование искрилось в лучах света. Это те самые дни, которые я провела с Ошо, делая для него то малое, что могла: подавая ему еду, стирая для него одежду, просто сидя рядом с ним и наблюдая за тем, как скромно он живет, как тотально, молчаливо и мягко празднует бытие. Чувства переполняли меня, когда я видела, как он делает самые простые вещи – например, складывает полотенце для рук, которое всегда лежало рядом с его кроватью. Но именно эти простые вещи и не поддаются описанию, а посему эти самые ценные бриллианты так и останутся в тишине, без слов.

Комната, в которой для Ошо шили одежду, была уникальной. У Гьян, Арпиты, Ашиша, Сандьи и Сунити всегда было полно дел, потому что Ошо был не просто щепетилен в этом вопросе, а очень щепетилен. Здесь встречались противоположности. С одной стороны, ему было все равно, что носить. Иногда он до последнего момента не знал, что наденет, даже на праздник. Мы давали ему робы вместе с подходящими шапочкой и носками. Вся его одежда должны была быть мягкой, струящейся, развевающейся на ветру. Но иногда ткань была слишком грубой, и тогда роба выглядела на нем довольно странно. Однажды он надел робу, которая оказалась твердой, как воинские латы. Это было очень смешно. Ошо позвал Гьян к себе в комнату и показал ей платье. Оставалось пять минут до начала дискурса. Я сказала, что принесу другой наряд, но он сказал: «Нет, нет, – и улыбнулся, – надену этот. Посмотрим на реакцию людей». Однако я была решительно против. Мне пришлось настоять на том, чтобы он переоделся. Я знала, что ничего кроме смеха его вид не вызовет. Ошо же нисколько это не заботило. С другой стороны, ему нравилось выбирать ткани. Бывало, он отказывался от робы даже после того, как сам выбрал для нее материал. «Но ведь тебе же понравилась ткань», – говорила я. «Да, но я не всегда знаю заранее…» – отвечал он.

Однажды он попросил меня принести ему праздничное платье… потому что каждый день – праздник. А через неделю спросил: «Почему ты даешь мне эти цветастые наряды? Мне нравится простая одежда». Когда какая-нибудь роба ему нравилась, нужно было видеть, с какой любовью он к ней прикасался, и слышать, с какой благодарностью он говорил: «Она мне очень нравится: просто и со вкусом». И говорил это каждый раз, когда ее надевал, как будто видел впервые. Больше всего ему нравилось носить черное.

Вернувшись из Таиланда, Вивек сменила имя на Нирвано, чтобы, так сказать, начать жизнь с чистого листа. Она привезла Ошо большой мешок с часами, сделанными под золото, с искусственными бриллиантами. Часы ему очень понравились, и весь следующий год ему привозили такие часы, а он их тут же кому-нибудь дарил. Мы просили всех, кто ехал в Таиланд, привезти Ошо часы. Ошо любил делать подарки и неважно, что он дарил – было ли это дорогой вещью или простой безделушкой, – он делал это с огромной любовью, которую проявлял к каждому. Однажды мы сделали для него шкаф, который наполнили подарками. Ошо с большим вниманием и заботой подбирал подарки, когда хотел что-нибудь кому-нибудь подарить. Он открывал дверцу шкафа и смотрел, что бы ему такое выбрать. Очень часто он звал меня в свою ванную, в которой стоял этот шкаф. Он садился на корточки, как настоящий индус, и один за другим доставал шампуни, кремы, лосьоны и, протягивая их мне, просил отдать их тому-то и тому-то. Иногда это происходило за несколько минут до семи часов, прямо перед началом вечернего дискурса. Подарков он доставал целую дюжину, а то и больше. После того, как мы возвращались из Будда-холла, он обычно спрашивал меня, раздала ли я все подарки. Для Ошо всегда было только СЕЙЧАС. Другого времени просто не существовало.

Анандо и Нирвано решили построить для Ошо стеклянный коридор, ведущий прямо в сад, чтобы он мог время от времени разминаться в те дни, когда ему не здоровилось и он не проводил дискурсы. Ошо согласился, хотя, подозреваю, он знал, что ему придется пройтись по этому коридору всего лишь пару раз. У них была еще одна идея – художественная мастерская. Прежде Ошо прекрасно рисовал, но потом у него развилась аллергия на запахи фломастеров и чернил. Мастерская прилегала к его спальне. Ошо мог бы рисовать кистями, чернилами и ручками без запаха. Комната была сделана из зеленого и белого мрамора, и, хотя она была очень маленькой, Ошо ее очень любил и спал в ней целых девять месяцев, называя ее своей маленькой хижиной. Но рисовал в ней лишь однажды.

Как-то он позвал меня в свою «маленькую хижину». Было время муссонов, и дождь лил как из ведра. Когда я вошла, Ошо воскликнул:

– Вот как пишутся хокку:

«Медитация.

Дождь барабанит по крыше.

Капли дождя – не поэмы, а удивительные картины».

Затем он повернулся на другой бок и уснул.

Было решено построить для Ошо бассейн и гимнастический зал, оснащенный самыми современными тренажерами. Все мы искали любую возможность, только бы помочь ему «задержаться» в теле, в то время как он будет бороться с отравлением девять лет. Таков срок действия яда. Из Японии привезли множество разных снадобий, которые, как мы думали, выведут яд из организма Ошо. Он принимал специальные ванны, надевал специальный пояс, излучающий определенную дозу радиации. Говорили, что с помощью этого пояса люди излечивались от многих болезней.

Друзья со всего мира, от алхимика, живущего уединенно в горах Италии, до знаменитых японских ученых присылали Ошо свои лекарства и травы.

Но Ошо слабел буквально на глазах. Он перестал давать утренние дискурсы. Вместо этого Анубудда и японка Ананда делали ему массаж. Вечером он все же приходил к нам в Будда-холл.

Вскоре Ошо начал страдать от обмороков. Он мог неожиданно упасть, и это было плохо для сосудов, особенно в области сердца. Мы постоянно беспокоились (я ужасно этого боялась!), что он упадет и что-нибудь себе сломает, а рядом никого не будет. И все же он не хотел, чтобы мы тряслись над ним каждую секунду, вторгаясь в его пространство.

В марте, когда мы праздновали тридцать пять лет со дня его просветления в новом Будда-холле, который теперь выглядел как корабль, началась серия встреч под названием «Мистическая Роза». Это стало началом совершенно новой медитации, новой группы и нового приветствия – каждая из них раскрывала магию спонтанности Ошо. Приветствие теперь было: «Йаа Хуу!» Именно так мы приветствовали Ошо, когда он входил и выходил из зала. Мы поднимали обе руки вверх и хором кричали: «Йаа Хуу!» Ему это очень нравилось. Каждый вечер, когда Ошо ложился спать, я укрывала его одеялом, выключала свет и на цыпочках выходила из комнаты. Когда же я укрывала Ошо, он смотрел на меня и говорил: «Йаа Хуу! Четана», и в глазах его горели озорные огоньки.

Однажды, на одной из таких встреч, Ошо преподал нам урок, будто «огрел» нас дзенской палкой. Отголоски того события слышны до сих пор. В течение нескольких дней во время дискурсов среди участников то и дело смеялись и разговаривали. Как-то вечером Ошо отвечал на вопрос о тишине и умении прощаться с прошлым. Мне казалось, что мы вместе с ним поднимаемся все выше и выше. Мы слушали Ошо, затаив дыхание. Но как раз в тот момент, когда его голос достиг небес и уже был готов унестись в заоблачную даль, среди саньясинов разразился взрыв истерического смеха. Ошо продолжал говорить, но смех становился все громче, и уже через мгновение несколько человек смеялись как сумасшедшие. Ошо замолчал, а потом сказал: «Все, пошутили, и хватит»… но люди продолжали смеяться. Как будто нас прервали в самой середине полета. Прошло несколько минут. Ошо посмотрел на присутствующих, затем с большим достоинством и спокойствием отложил папку для записей в сторону, встал, поклонился всем, сложив руки в намасте, и направился к выходу из Будда-холла. «Завтра меня не ждите», – сказал он на прощание.

Когда он встал, я бросилась за ним. В тот день была моя очередь его сопровождать. Меня тошнило от шока. Когда мы вошли в его комнату, я нагнулась, чтобы помочь ему переодеть туфли. Я хотела извиниться, ведь мое подсознание ничем не отличалось от остальных, но я не могла выдавить из себя ни слова. Он попросил меня позвать Нилам, Анандо и доктора Амрито. Когда они пришли, Ошо уже лежал в постели. Он проговорил с ними целых два часа. Он спрашивал, зачем ему приходить в Будда-холл каждый вечер, если мы не можем слушать его? У него были сильнейшие боли, и он все еще жил в этом мире только ради нас. Только ради нас он каждый вечер садился в кресло и говорил. А мы не можем хотя бы выслушать его…

Было ужасно холодно и темно, и только возле кровати горел маленький ночник. Ошо говорил шепотом. Нилам, Анандо и Амрито склонились над ним. Я стояла рядом, но была в таком смятении, что совершенно не могла понять, что чувствую. Я спрашивала себя: «Что ты чувствуешь?» – но не находила ответа. Внутри была пустота, я не могла понять, что со мной происходит. Ошо сказал, что хочет покинуть тело, и Нилам заплакала. Анандо пыталась шутить, но Ошо не реагировал на ее шутки. Это был плохой знак. В конце концов, эмоции хлынули на меня, словно приливная волна. Я заплакала: «Нет, ты не можешь уйти. Мы еще не готовы. Если ты сейчас уйдешь, я пойду с тобой». Ошо перестал говорить, слегка приподнялся и посмотрел на меня… я плакала и вместе с тем чувствовала, что все это превращается в трагический спектакль. Мы все дрожали от холода и плакали. Наконец, Нилам сказала: «Давайте дадим Ошо поспать».

У него была привычка есть по ночам. Хотя, конечно, все зависело от того, как он себя чувствовал. В эти несколько месяцев он вставал несколько раз за ночь. Еда помогала ему уснуть. Как он сам говорил, это началось еще в детстве, когда он жил у бабушки, и она давала ему перед сном что-нибудь сладенькое. Ошо проснулся около полуночи и в тот раз. Когда он меня позвал, я принесла ему еды. Он ел, сидя на кровати. Я же сидела на полу и ждала… но он больше ни слова не сказал о том, что хочет уйти из тела. Он говорил о чем-то совершенно другом, как будто ничего и не произошло. Я сидела тихо-тихо, не желая напоминать ему о вечернем разговоре.

На следующий вечер он пришел на дискурс. С тех самых пор его слушатели уже больше не были слушателями, они превратились в людей медитирующих. Изменилось качество того, как мы слушали, даже вновь прибывшие легко попадали в это состояние, будто соскальзывали по тонкому шелку во что-то мягкое.

Через несколько недель в конце каждого дискурса Ошо начал вводить нас в медитацию. Все начиналось с «Джиббериша». Людям необходимо было выбросить из себя весь мусор, скопившийся в их умах. Затем Ошо говорил: «Стоп. Замрите», и мы сидели, словно окаменевшие статуи. Затем он говорил: «Отомрите», и мы падали на пол. И вот, когда мы лежали, Ошо мягко подталкивал нас вперед к пространству тишины, которое должно было стать нашим домом. Он давал нам возможность прикоснуться к своему внутреннему миру, заглянуть туда, где рано или поздно нам предстоит поселиться навсегда. После этого он возвращал нас назад и спрашивал: «Можем ли мы отпраздновать появление десяти тысяч будд?»

Алмаз – самый твердый камень на свете. И труднее всего для Ошо было разбить мои бессознательные представления о себе как о женщине. Многовековая обусловленность настолько глубока, что чрезвычайно тяжело, практически невозможно отсоединиться и понять, что и это тоже не я.

Под «многовековой обусловленностью» я имею в виду то, что моя мать запрограммировала мое сознание, а ее сознание запрограммировала ее мать и так далее. Возможно, вам не удастся это принять всем своим существом, но хотя бы поразмышляйте о том, что ваше сознание «не ново». Ум – это собрание мыслей, представлений, убеждений, накопленных человечеством за многие тысячелетия.

Никто прежде не давал женщине столько свободы и возможности развиваться и проявлять свою уникальность. Вокруг Ошо всегда был матриархат.

Мне нравилось слышать, как в течение нескольких лет на дискурсах Ошо прославлял женщин, а саньясины-мужчины стонали, что они родились не того пола. Но только в 1988 году Ошо стал уделять нам внимание совершенно иного качества. Столько сострадания, столько заботы – по всей вероятности, нам это было просто необходимо. С женской обусловленностью справиться гораздо труднее, ведь очень долго мы позволяли мужчинам держать нас в рабстве, и где-то в глубине души мы все еще несем эту рабскую психологию. Однажды, отвечая на вопрос Маниши относительно учеников, с которыми у Ошо сложились особые отношения, он ответил: «Дело не в том, Маниша, что особые отношения означают „переезд в дом Лао-цзы (дом Ошо) и ежедневные беседы с Мастером“. Если ты осознаешь, о чем спрашиваешь… ты понимаешь, что ревнуешь? Видишь ли ты свою женщину?»

Он объяснил, что люди приходят к нему исключительно по работе. Все люди в коммуне не могут делать одно и то же. Кто-то готовит еду, кто-то записывает его слова, кто-то выполняет секретарскую работу. Затем он рассказал, почему он выбрал именно Анандо для ее работы и почему Маниша занимается тем, чем занимается. А потом он сказал:

«Первую коммуну разрушила женская ревность. Женщины в ней постоянно ссорились. Из-за женской ревности потерпела крах и вторая община. Это третья коммуна и последняя, потому что я начинаю уставать. Иногда мне кажется, что Будда был прав, когда целых двадцать лет не пускал в свою общину женщин. Я не сторонник шовинизма. Я первый, кто дал женщинам равные права с мужчинами, равные возможности. И те, и другие способны просветлеть. Но я уже дважды обжегся о женскую ревность.

Я, конечно, упрямый человек. Несмотря на фиаско двух общин и вложенных в них усилий, я создал третью коммуну, и при этом ничего не изменил. Третьей коммуной снова управляют женщины. Но теперь я хочу, чтобы они вели себя не как женщины. Пусть будет меньше ревности…» («Хаякуджо: Эверест Дзен»).

Еще раз я впала в шок, когда Ошо на одном из дискурсов сказал:

«…Сегодня утром Девагит лечил мне зуб. Впервые за много лет, когда я встал с кресла, я его спросил: „Ты доволен?“ Я видел его недовольство. Он расстроился, что не смог сделать то, что хотел.

Вечером я попросил его закончить начатое, ведь – кто знает? Может быть, завтра меня уже не будет, тогда зачем вообще лечить зубы? Девагит сделал все, что было в его силах, но я мастер, который учит людей присутствовать в моменте. Однако даже мои близкие постоянно меня спрашивают: „Ты нас любишь, Ошо?“

А разве я могу иначе? Мне все равно, какими качествами вы обладаете или не обладаете, моя любовь безусловна. Но я вижу нищету человеческого сердца. Оно только и спрашивает: „А нужно ли я кому-нибудь?“ До тех пор, пока вы не освободитесь от потребности быть нужными, вы никогда не познаете свободу, не познаете любовь и истину.

Вот Четана усердно трудится, заботится о том, чтобы я чувствовал себя хорошо, но все время спрашивает: „Ты меня любишь?“ Я сижу у зубного, мне сделали укол анестезии, а она спрашивает: „Ты меня любишь?“ А я уже обещал врачу не разговаривать… Это просто невозможно.

И из-за того, что я не сказал ей: „Да, я тебя люблю“, она расстроилась, да так, что забыла положить мне в ванную чистое полотенце, и я должен был мыться без полотенца. Позже, когда я сказал ей об этом, она попросила прощения.

Но это происходит не только с ней. Это происходит практически со всеми. Я учу вас уважать себя. Когда вы просите любви, вы теряете собственное достоинство, особенно когда вы просите любви Мастера, который и так вас любит. Зачем быть нищими? Я хочу, чтобы каждый из вас был императором.

Когда вы, наконец, ощутите невероятную мощь присутствия в моменте, вам больше ничего не будет нужно. Вы будете удовлетворены и испытаете огромную радость: „Ага! Потрясающе! Я всегда был здесь, а искал совершенно в другом месте“».

Сознательно я никогда не спрашивала Ошо, любит ли он меня. Но Мастер работает с подсознанием. Он показывает нам наши подсознательные желания, чтобы мы осознали их, и они перестали бы нами управлять.

Это произошло после нескольких приемов у зубного, когда Ошо работал с моим подсознанием, в то время как Девагит работал с зубами Ошо.

Пока Девагит возился с зубами Ошо, ловко орудуя инструментами, Ошо умудрялся говорить без остановки. На типичном сеансе лечения у зубного обычно присутствовали Амрито, Девагит, Нитти, Анандо и я. Анандо садилась справа от Ошо и записывала то, что он говорил. Я же практически всегда сидела слева, рядом с Нитти. Время от времени Ошо вынимал из-под накидки, которой мы его укрывали, руку и махал в сторону Нитти или Ашу, помощницы Девагита, иногда держал кого-то из них за руку, отчего им было очень трудно работать. Или расстегивал на платье Анандо пуговицы и мягко постукивал по ее горлу или по сердечной чакре. Это было очень весело, за исключением того, что я в такие моменты напрочь теряла чувство юмора. Монолог Ошо был примерно таким:

«Я слышу твои мысли… Четана, все не так… Четана, просто наблюдай… Где моя Анандо? – Берет Анандо за руку. – На ее месте должна быть Четана. Это не ее рука… Я не хочу нарушать ничью свободу… Четана, ты заставляешь меня говорить. Я знаю тебя лучше, чем ты сама. Оставь это желание быть нужной. Твоя рука чувствуется иначе. – Берет меня за руку. – Четана, помолчи, просто наблюдай… Отпусти мою руку! – Резко вырывает руку и прячет под накидкой. – Будь здесь, Четана, просто будь здесь. Да, ты можешь плакать. То, что я говорю, может ранить, но что я могу поделать? Я должен это сказать. Просто перестань ревновать… Девагит! („Да, Ошо?“), Четана меня изводит… Ты что, не можешь просто быть? Все, чему я вас учу, это просто БЫТЬ. – Грозит мне пальцем! – Четана, твоя задача – просто быть… Где Четана? Возьми меня за руку, иначе ты пропадешь. Иногда я говорю тяжелые вещи, которые в обычной обстановке я никому бы не сказал. Не обижайся, медитируй… Четана, ты можешь идти и заняться своей работой, если хочешь. Любое оправдание хорошо для подсознания… Я так и слышу твои всхлипывания и звук открывающейся и захлопывающейся двери… Я хочу, чтобы ты была здесь всегда. Но перестань меня просить. Будь молчалива, будь здесь… Я жесток, но мне наплевать на твое сознание… Если ты еще раз попросишь, Четана… Нет! Четана плачет, но слезы не помогут. Видите, как я плачу из-за Четаны? Желание быть нужной – вот от чего ей нужно избавиться… Целая драма на маленькой сцене, где никто кроме меня ничего не осознает… Смех в пустом театре… Что касается понимания, то тут женщинам приходится тяжело… Как же трудно быть мастером… Анандо, запиши, что Четана все еще хочет чего-то, хотя у нее есть все, что я могу ей дать… – Тут он начинает искать пуговицу на платье Анандо, со словами: – Ищу пуговицу… Что случилось с твоей пуговицей? Запиши: „Искал пуговицу, но так и не нашел“. Она должна быть где-то здесь. Ты ее прячешь… Четана, я слышу твои мысли. Постоянная потребность быть нужной. Я хочу, чтобы люди были здесь из-за любви, а не из-за потребности быть нужными…»

Подобные сеансы длились часами, а поскольку Ошо нужно было лечить не один зуб, то эта пытка не кончалась несколько недель. В этот период я не спала, потому что ночью Ошо просыпался, чтобы поесть, каждые два часа. Обычно он звал меня, я приносила ему еду и была с ним, пока он ел, затем мыла посуду. Когда же я возвращалась в постель, мне оставалось спать около часа, и потом снова нужно было нести ему еду. Около двух с половиной месяцев я не спала дольше, чем два часа за раз. Думаю, что у меня было нарушено то, что называется фазой глубокого сна. Потребность видеть сны, видимо, была у меня такой сильной, что иногда сон начинал мне сниться еще до того, как я засыпала. Как-то Ошо сказал, что если человек спит восемь часов, то шесть из них он видит сны.

Меня поражало, в каком беспорядке находилось мое подсознание. Могут проходить дни, месяцы, и все так легко, все идет хорошо, как вдруг тебе выпадает «счастливый» шанс увидеть, что с тобой происходит ночью. Тогда я поняла, что мой ум пребывает в полнейшем хаосе! Обычно человек не осознает всех своих снов, но если его постоянно будить в самой середине сна, он может их осознать. Оказывается, это потрясающе беспорядочное высвобождение подсознания.

Поскольку мой сон был нарушен, я стала, мягко говоря, «уязвимой». Оглядываясь назад, я не понимаю, как это меня можно было так легко поймать на крючок, но Ошо точно знал наши тонкие струны и мастерски на них играл. Мое эго, мой ум, мои мысли были настолько прозрачными – почему же я сама их не видела?

Я злилась, плакала, обижалась и спрашивала Ошо, почему он на меня кричит. Он говорил, что просит меня сидеть молча и быть лишь свидетелем того, что со мной происходит. Но мне этого было недостаточно. Мне было мало просто сидеть и молчать. Он говорил, что кричит не на меня, а на мое подсознание. Разве я не понимаю, что все это моя обусловленность, что мой ум мною управляет? Он сказал, что я сравниваю себя с Анандо, думая, что ей достается больше внимания мастера. Но Анандо просто делала свою работу, а я должна делать свою. Однако моя обусловленность говорила, что ей достается больше. «Разве ты не видишь? – говорил он. – Вот почему Будда никогда не инициировал женщин. К женщинам относились как к собственности, и они с этим соглашались. Женщины хотели быть нужными и думали, что если они не нужны, то кто-то другой займет их место, а их выбросят за ненадобностью. Потребность быть нужной так велика и так глубока, что ее практически невозможно увидеть самой. Кто-то другой должен показать женщине ее потребность со стороны. Быть нужной значит потерять свое достоинство. Это унизительно. Научись быть одинокой. Будь самодостаточной». Пока Ошо мне все это говорил, он доедал ужин. Мы с Анандо сидели на полу, а Ошо – за обеденным столом. Я взглянула на него и увидела, насколько сильно он устал. Какую безнадежную и неблагодарную работу он для себя выбрал! Он пытался помочь мне проснуться, а я злилась. Я посмотрела на него, на его плечи, слегка сгорбленные от непосильной ноши. Что он получает от того, что пытается мне помочь? Ничего! Он выглядел очень древним – древним мудрецом, миссия которого практически невыполнима. Его сострадание бесконечно, его терпение и любовь подобны бескрайнему небу. Я расплакалась и прикоснулась к его стопам.

Через месяц здоровье Ошо стало еще хуже. Сколько раз он говорил мне, что никак не может поверить в то, что американское правительство могло поступить с ним так жестоко!

«Ну почему они меня просто не убили?» – недоумевал он.

Боль в суставах усиливалась. Особенно у него болели правое плечо и обе руки. «Я чувствую, что мои руки искалечены», – говорил он. Его шатало при ходьбе, и теперь он все больше лежал. Его дни становились все короче и короче. Однажды он проснулся в пять утра, принял ванну и позавтракал. Затем, выходя из столовой и увидев на часах, стоявших на моем столе, что уже семь, он сказал: «О! Семь часов. Мой день окончен. Еще один день!» Было всего лишь семь утра, а для него подошел к концу еще один день. Он, бывало, смеялся, что мы называем его трапезы завтраками, обедами и ужинами – потому что на самом деле все это были лишь небольшие перекусы. Ошо не знал, какое сейчас время суток, до тех пор, пока мы так или иначе не называли еду.

Он стал чаще спать днем и уже не работал с Нилам и Анандо так интенсивно, как раньше. Иногда они приходили к нему и беседовали, пока он обедал или ужинал. Во время еды он диктовал Анандо книгу, которая охватывала всю его философию: «Философия существования: мир Ошо». Это было очень трогательно: Ошо сидел за маленьким столом, скрестив ноги и опустив их на ножку стола или на подушку. Анандо с Нилам сидели на полу и записывали то, что он им говорил. Одна стена столовой была полностью стеклянной и выходила в прекрасный розовый сад, который подсвечивался по ночам.

Именно в один из таких моментов Ошо сказал: «Четана могла бы написать книгу» и даже дал моей книге название: «Алмазные дни с Ошо», с подзаголовком «Новая алмазная сутра». Я рассказала ему, что когда я только-только стала саньясинкой, то написала ему письмо, в котором обещала подарить ему бриллиант. Потом я никак не могла понять, зачем я дала это обещание. Я ведь знала, что у меня никогда не будет денег, чтобы купить ему такой дорогой камень. Советом написать книгу Ошо преподнес мне бесценный дар, за который я до сих пор остаюсь у него в неоплатном долгу.

Больше относительно книги он мне ничего не говорил, никаких советов о том, как и что писать, более того, время шло, а он ни разу не спросил, приступила ли я к работе. Он упомянул об «Алмазных днях» лишь однажды, и то была загадочная случайность.

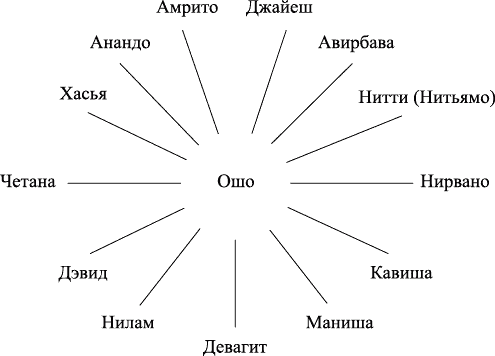

На дворе стоял август 1988 года, Ошо вызвал меня по переговорному устройству. Была середина ночи. Я бежала по коридору, подозревая, что у него начался приступ астмы. Отперев дверь, я увидела, что он проснулся и сидит на кровати. В комнате было темно, только маленький ночник горел на тумбочке возле его постели. Холодный воздух и запах мяты полностью прогнали мой сон. «Принеси бумагу для записей, – попросил меня Ошо. – У меня кое-что есть для твоей книги». Я вернулась с бумагой и ручкой и села на край кровати так, чтобы он мог видеть, что я пишу. Ошо продиктовал мне имена и попросил написать их, расположив по окружности.

Он убедился, что я все поняла, затем лег и уснул. Я не стала задавать вопросов и больше никогда не упоминала про этот список. Я просто положила его в папку и все. Я никому не рассказывала про него и всегда считала, что он нужен «для книги». Интересно, что хотя он говорил про двенадцать человек, имен он назвал тринадцать. Оказывается, имя Нирвано нужно было опустить, просто в то время я об этом не знала.

В центре должно было стоять имя Ошо, а вокруг него по часовой стрелке: Джайеш, Авирбава, Нитти (Нитьямо), Нирвано, Кавиша, Маниша, Девагит, Нилам, Дэвид, Четана, Хасья, Анандо, Амрито.

Ошо сказал: «Двенадцать имен открыты, а тринадцатое останется в тайне. Такова моя тайная группа. В центре неизвестный Ошо».

Восемь месяцев спустя Ошо сформировал «внутренний круг» из двадцати одного саньясина. Вышеупомянутой тайной группе он не дал никаких указаний. Мы просто так и остались – тайной группой!

Каждый раз после обострений болезни, когда Ошо вновь начинал давать дискурсы, он выглядел еще более хрупким, как будто после путешествия за тысячи световых лет. Но, начав говорить, он постепенно набирал силу. Было заметно, как крепнет его голос, и через пару дней он выглядел уже совсем иначе. Он всегда говорил, что беседы помогают ему оставаться в теле, и после того дня, когда он прекратит говорить, ему останется совсем немного. Когда он говорил, он выглядел таким мощным, что трудно было поверить в его болезнь. Но так бывало лишь один раз в день. Остальное время он копил силы, чтобы на следующий день вновь прийти к нам.

Я ни разу не слышала, чтобы после дискурса Ошо упоминал о чем-нибудь, о чем он говорил во время встречи, как будто его слова приходили из ниоткуда и лились сквозь него, не оставляя никаких следов в его памяти. Лишь однажды вечером после очередной беседы он спросил меня, не кажется ли мне, что сегодня он кое-что выразил очень точно? То, как он подчеркнул это, заставило меня еще раз обратить внимание на его слова. А сказал он вот что:

«Все, что происходит на сцене, – всего лишь игра.

Все, что происходит на сцене, – одна лишь драма.

За кулисами же пребывает чистейшая тишина.

Ничто, отдых, расслабление.

Все приходит в абсолютный покой».

Он начал беседы о дзен, но для меня это было скорее подготовкой к тишине, нежели настоящими беседами. Очень часто он останавливался и говорил: «…Тишина…», чтобы мы могли ощутить ее изнутри. Иногда он замолкал и просил нас обратить внимание на окружающие звуки: потрескивание бамбука, звук дождя, песнь ветра, играющего опавшими листьями. «Слушайте…» – говорил он, и ажурное покрывало тишины ниспадало на Будда-холл.

Я никогда не понимала, шутит ли Ошо, используя ситуацию в качестве инструмента, или же разные явления на самом деле были таковыми, какими мы их видели. Например, призраки: на дискурсах Ошо часто говорил, что призраков не бывает, что это всего лишь человеческие страхи. Кроме того, он знал, что подобного рода феномены мне интересны. Однажды я даже сказала ему, что встречала только добродушных привидений и ни капли их не боюсь. В любой ситуации, касающейся Ошо, единственное, что я могла делать, – это быть абсолютно искренней, потому что он сам был таковым. Относительно духов и привидений он как-то сказал, что не возражает против их существования, лишь бы они ему не мешали спать. Несколько раз он звал меня к себе в комнату и спрашивал, бывал ли кто-то в его комнате, пока его не было.

Однажды он позвал Анандо и сообщил ей, что видел, как кто-то вошел в комнату, подошел к его кровати и встал за стулом. Потом подошел к нему и пытался дотронуться до его стоп, и после этого вновь прошелся по комнате и вышел через дверь. Ошо заявил, что мирно спал, но дух нарушил его покой. И теперь он не уверен, был ли это умерший человек или кто-то, кто очень хотел быть с Ошо. Ему показалось, что это была я, поскольку походка у этого духа была точь-в-точь как моя. Но я на самом деле в этот момент тоже спала, причем особенно хорошим сном, одним из тех, когда наполовину спишь, наполовину бодрствуешь, а после чувствуешь себя по-настоящему отдохнувшим. Поэтому, когда Анандо рассказала мне о случившемся, я подумала, что это вполне могла быть я. Скорее всего, стремление моей души было удовлетворено, пока мое тело спало, и именно поэтому я так хорошо себя чувствовала, когда проснулась.

Комната Ошо располагалась в конце небольшого коридора, попасть туда можно было через двойную стеклянную дверь, которая обычно запиралась. Его комната тоже всегда была заперта на ключ. В одном конце коридора была комната Ошо, а в другом – комната, в которой я обычно оставалась, когда подходила моя очередь заботиться об Ошо. Несколько раз он звал меня к себе и говорил, что слышал стук в дверь. Но этого не могло быть, двери были закрыты, и никто по коридору не ходил. Такое иногда случалось в течение пары лет, а в последнее время подобные случаи участились. Впервые это произошло, когда в комнате для помощников оставалась Нирвано. Ошо сказал, что кто-то стучал в дверь и попросил ее выяснить, кто бы это мог быть. Было два часа ночи. Нирвано обошла нас всех и спросила, не стучался ли кто в комнату Ошо. Но мы в это время спали. И охранники сказали, что никто не входил в дом. С тех пор подобное случалось не раз, но тайна так и осталась тайной.

11 декабря 1988 года, незадолго до дня рождения, у Ошо вновь началось обострение. О нем заботились Нирвано и Амрито. Я стирала белье в соседней комнате. В доме было тихо и темно. Я знала, что Ошо очень болен, но не знала, чем. И вот настал момент, когда я не получила его белья, и это значило, что он не вставал с постели, не принимал ванну и не менял одежду. Ошо не хотел, чтобы люди знали о его болезни, иначе все начнут волноваться, расстраиваться, это негативно скажется на энергии ашрама и никому не принесет никакой пользы. В эти несколько недель он был на краю смерти.

Более 800 000 книг и аудиокниг! 📚

Получи 2 месяца Литрес Подписки в подарок и наслаждайся неограниченным чтением

ПОЛУЧИТЬ ПОДАРОКДанный текст является ознакомительным фрагментом.

Читайте также

Глава X. Божественных Эманациях, которые Евреи называют Нумерациями [Numerations], и о других Божественных Атрибутах; О языческих богах и Божествах; о десяти Сфирот и десяти тайных именах Бога, которые ими управляют, а так же, об их интерпретации

Глава X. Божественных Эманациях, которые Евреи называют Нумерациями [Numerations], и о других Божественных Атрибутах; О языческих богах и Божествах; о десяти Сфирот и десяти тайных именах Бога, которые ими управляют, а так же, об их интерпретации К тому, что Господь Триедин, Он еще

ГЛАВА 8. ПСИХОЛОГИЯ БУДД.

ГЛАВА 8. ПСИХОЛОГИЯ БУДД. Первый вопрос:Вы говорили что пытались создать третий тип психологии, психологию Будд, но где вы возьмете Будд, чтобы их изучать?Для начала один уже есть, и рано или поздно с его помощью многие из вас станут Буддами. Если есть один, тут же появляется

Глава 1 Появление Артена и Пурсы

Глава 1 Появление Артена и Пурсы «Общение не ограничено тем малым диапазоном каналов, которые признает мир» [2].В рождественскую неделю 1992 года я осознал, что обстоятельства жизни и мировоззрение в течение последнего года постепенно изменяются к лучшему. Предыдущее

Глава 25 Назад к созданию трех миллионов шестисот тысяч

Глава 25 Назад к созданию трех миллионов шестисот тысяч Сосредоточившись на трех миллионах шестистах тысячах, я добился устойчивого чувства обладания ими и тогда понял, что на самом-то деле хочу просто создать эти деньги. По-настоящему я не забочусь о самих трех миллионах

ГЛАВА III АТЛАНТИДА ранее 50 ТЫСЯЧ ЛЕТ до н. э

ГЛАВА III АТЛАНТИДА ранее 50 ТЫСЯЧ ЛЕТ до н. э «Земля была заселена животными задолго до того, как на ней появился человек» (364–6).Это довольно банальное утверждение Эдгара Кейси, конечно, соответствует современным научным представлениям. Однако другие его утверждения, в

Глава IV Атлантида в период 50–100 тысяч лет до н. э

Глава IV Атлантида в период 50–100 тысяч лет до н. э В некоторых «чтениях жизни» описывается второй период катаклизмов, когда разрушению подверглись отдельные участки суши уже раздробленного атлантического материка. На протяжении этого периода, вероятно отделённого

ГЛАВА 2 ПОЯВЛЕНИЕ МАЙЯ

ГЛАВА 2 ПОЯВЛЕНИЕ МАЙЯ Четвертая раса В повествовании майя «Пополь-Вух» (название переводится как «Книга Совета» или «Книга Народа»), которое имеет весьма древнюю историю, но было записано лишь в период конкисты уже латинскими буквами, говорится, что боги-праотцы Тепеу

Глава 8. Двенадцать тысяч лет тому назад…

Глава 8. Двенадцать тысяч лет тому назад… …Уже неоднократно было написано и подсчитано, что за последние пять тысяч лет на нашей планете произошло 14 513 больших и малых войн. Это количество, естественно, увеличивается с каждым годом. И тоже кем-то аккуратно подсчитывается.

Глава 2. Появление «Горбуна»

Глава 2. Появление «Горбуна» 1Один из летних дней 1921 года для начальника самого секретного подразделения ОГПУ Глеба Бокия начинался как обычно — к подъезду его дома на Спиридоновке подрулил служебный лимузин марки «Паккард» и просигналил. Высокопоставленный чекист

ГЛАВА ВОСЕМНАДЦАТАЯ. "МОЖЕМ МЫ ПРАЗДНОВАТЬ ДЕСЯТЬ ТЫСЯЧ БУДД?"

ГЛАВА ВОСЕМНАДЦАТАЯ. "МОЖЕМ МЫ ПРАЗДНОВАТЬ ДЕСЯТЬ ТЫСЯЧ БУДД?" ОШО не раз говорил мне, что то, что он поехал в Америку, разрушило его работу. Я не могла понять, что он имеет в виду, и говорила ему: "Нет, по крайней мере, теперь тебя знают во всем мире. Ты разоблачил политиканов в

Глава 20. Появление «виссарионовцев»

Глава 20. Появление «виссарионовцев» Андрей, распрощавшийся с Сан Санычем, который от развилки отправился в посёлок к знакомым, задержался у реки, раздумывая, то ли искупаться ему, то ли… Будто что-то удерживало его на этом самом месте, оттягивая то время, когда он

Глава 7. Появление ислама

Глава 7. Появление ислама 1 Arculf. Р. 41.2 Fredegarius, 154.3 Arculf. Р. 43.4 ‘A Jewish Apocalypse on the Umayyads’. Цитируется Hoyland (1997. P. 317).5 Монах – Анастасий Синайский. См.: Flusin. Р. 25–26.6 Arculf. Р. 43.7 Цитируется Humphreys. Р. 11.8 Муавия называется «командиром правоверных» в надписи, расположенной в главном зале бань

Пещеры тысяч Будд

Пещеры тысяч Будд Дуньхуан — это город и оазис, расположенный в провинции Ганьсу, находится на самом краю Китая, в его северо — западной части. Пещеры этого города были вырублены в высоком обрыве, и только малая часть их была предназначена для жилья. О Дуньхуане написаны