ПРЕДИСЛОВИЕ К «ЗАНОНИ»

ПРЕДИСЛОВИЕ К «ЗАНОНИ»

Некоторые из моих читателей, возможно, знакомы со старой книжной лавкой, еще несколько лет назад существовавшей в окрестностях «Ковент-Гардена». Я говорю «некоторые», ибо в этих драгоценных книгах, которые упорно скапливались в течение целой жизни на пыльных полках моего старого друга Д***, разумеется, не было ничего такого, что могло бы привлечь множество посетителей. Там не нашлось бы ни популярных трактатов, ни занимательных романов, ни историй или рассказов о путешествиях, ни «Библиотеки для народа», ни «Развлечений для миллионов». Но ни в одном другом месте во всей Европе любопытные не могли бы найти более удивительной коллекции произведений алхимиков, каббалистов и астрологов, когда-либо собранной энтузиастом. На покупку этих непродажных сокровищ хозяин дома потратил целое состояние. Впрочем, старик Д*** вовсе не собирался их продавать… У него сжималось сердце, когда какой-нибудь посетитель заходил в его лавку. Он следил за движениями самонадеянного и непрошеного гостя своим мстительным взглядом; он бегал вокруг него, сохраняя бдительность, полную беспокойства; и когда невежественные руки вынимали его идолов из их ниш, он стонал и хмурился. Когда какая-нибудь из «султанш» этого волшебного «гарема» привлекала вас и обозначенная цена не казалась вам непомерной, он часто удваивал сумму. Если вы колебались, то он с внезапным наслаждением вырывал древнюю «прелестницу» из ваших рук. Если же вы уступали, то он становился олицетворением отчаяния. И часто в глухую полночь он стучался в вашу дверь, умоляя вас продать ему обратно, на ваших условиях, книгу, которую вы купили у него по столь фантастической цене. Ярый последователь Аверроэса и Парацельса(1), он не менее ревностно, чем философы, которых он изучал, стремился скрыть от непосвященных накопленные им знания.

Так уж случилось, что несколько лет назад, в пору моих первых шагов в литературе и в жизни, меня охватило желание познакомиться с подлинными истоками и принципами необычной секты, известной под названием Розенкрейцеры(2). Поскольку я был не удовлетворен скудными и поверхностными сообщениями, которые можно найти в соответствующих трудах, мне представлялось вполне возможным, что библиотека г-на Д***, столь богатая готическими инкунабулами и манускриптами, могла включать в себя более точные и подлинные документы этого знаменитого братства, написанные — кто знает? — одним из членов Ордена и подтверждающие, авторитетно и детально, те притязания на мудрость и добродетель, которые Брингарет (3) приписывал этим преемникам Халдеев и Гимнософистов. Поэтому я отправился в то место, которое, как я со стыдом должен признаться, было одним из моих любимых. Но нет ли в летописях наших дней заблуждений и ошибок, столь же нелепых, как заблуждения и ошибки алхимиков древности? Наши газеты покажутся нашим потомкам столь же исполненными иллюзий, какими представляются нам книги алхимиков; и, тем не менее, пресса служит самим воздухом, которым мы дышим, к тому же весьма мглистым воздухом!

Войдя в лавку, я был поражен почтенной внешностью посетителя, которого я никогда раньше здесь не встречал. Но еще больше меня поразили те знаки уважения, которые расточал ему презрительный коллекционер.

— Сэр! — наконец, воскликнул он выспренним голосом, пока я листал страницы каталога. — Вот уже сорок пять лет я занимаюсь этими изысканиями, но из всех людей, которых я встречал, вы — единственный, кто действительно достоин быть моим посетителем. Но где и как в этот легкомысленный век вам удалось приобрести столь глубокие познания? И это величественное Братство, доктрины которого, едва намеченные древнейшими философами, остаются тайной для новейших; скажите мне, существует ли на земле книга или манускрипт, откуда можно узнать их открытия и догматы?

Едва ли нужно говорить, что слова «величественное братство» пробудили мое внимание, и я стал жадно прислушиваться к ответу незнакомца.

— Я не думаю, — произнес пожилой Господин, — что Учителя Школы когда-либо раскрывали миру свои подлинные доктрины, если не считать темных намеков и мистических притч. И я не стану осуждать их за эту скрытность.

Он умолк и, похоже, собрался уйти, и тогда я внезапно обратился к коллекционеру:

— Господин Д***, я не вижу в этом каталоге ничего связанного с Розенкрейцерами.

— Розенкрейцерами! — воскликнул пожилой Господин, и теперь уже он сам посмотрел на меня с нарочитым удивлением: — Кто другой, кроме Розенкрейцера, мог бы объяснить розенкрейцеровские тайны? Не думаете ли вы, что член этого Братства, самого ревностного из всех тайных обществ, когда-либо согласился бы поднять покров, скрывающий от мира Исиду их Мудрости?

«Ага! — сказал я самому себе. — Значит, это и есть то «величественное Братство», о котором вы только что говорили? Хвала небу!.. Я, несомненно, наткнулся на одного из членов братства!»

— Но, сэр, — возразил я, повысив голос, — где же я смогу почерпнуть сведения, если не в книгах? В наши дни нельзя опубликовать ничего, не сославшись на авторитетный источник; невозможно даже цитировать Шекспира, не указывая на полях главу и стих. Мы живем в век фактов — фактов, сэр!

— Что ж, — ответил старик с вежливой улыбкой, — если нам доведется встретиться вновь, возможно, я смогу направить ваши поиски к подлинному источнику информации.

И с этими словами он застегнул свой длинный сюртук, свистнул своего пса и вышел.

Ровно четыре дня спустя после этой краткой беседы в лавке г-на Д*** я опять повстречал пожилого джентльмена. Я спокойно скакал в сторону Хайгейта, как вдруг у подножия классического холма увидел незнакомца; он ехал на черном пони, и впереди бежал его пес, который тоже был черным.

Если вы встречаете человека, с которым хотите познакомиться, едущего верхом в самом начале длинной дороги, ведущей в гору, где, если только он не одолжил любимую клячу своего друга, он не может, из приличествующей гуманности по отношению к грубому созданию, ускакать от вас далеко, то боюсь, вы сами будете виноваты, если не продвинетесь в достижении своей цели, прежде чем взберетесь на вершину холма. Одним словом, я добился такого успеха, что, добравшись до Хайгейта, старик предложил мне остановиться в его доме, который находился немного в стороне от деревни; и это был превосходный дом — маленький, но удобный, с большим садом и окнами, откуда открывался вид, который Лукреций рекомендовал Мудрецам: шпили и купола Лондона, отчетливо различимые в ясную погоду; здесь — Приют Отшельника, а там — Mare Magnum [144] мира.

Стены главных покоев были украшены картинами редкостного достоинства, принадлежавшими к той высокой школе искусства, которую так плохо понимают за пределами Италии. Я с удивлением узнал, что все эти полотна принадлежали кисти их владельца (4). Мое нескрываемое восхищение пришлось по душе моему новому приятелю и склонило его к разговору, который показал, что он был столь же возвышенным теоретиком, как и практиком. Нам не хотелось бы утомлять читателя неуместной критикой, но необходимо сообщить в двух словах об одном наблюдении, которое может пролить свет на замысел и характер того произведения, введением к которому служат эти страницы. Мой хозяин точно также настаивал на взаимосвязи искусств, как один выдающийся автор настаивал на синтезе наук; он утверждал, что в любом плоде воображения, выраженном словами или красками, художник, принадлежащий к самым возвышенным школам, обязан проводить четкое различие между Реализмом и Истиной (5); другими словами, между подражанием действительной жизни и облагораживанием Природы в Идеале.

— Первый характерен для голландской школы; другая — для греческой.

— Сэр, — сказал я, — голландская школа сейчас в моде.

— Да, возможно, в живописи, — ответил мой хозяин, — но в литературе..

— О литературе я и говорил. Все наши молодые поэты выступают за простоту и Бетти Фой; и наивысшая похвала, которой наши критики могут удостоить плод воображения, состоит в том, что его характеры в точности соответствуют обыденной жизни. Даже в скульптуре…

— В скульптуре! Нет, нет! ЗДЕСЬ-TO, по крайней мере, возвышенный Идеал необходим!

— Извините, но я боюсь, вы не видели Саутера Джонни и Тэма О’Шэнтера.

— Ах! — вздохнул пожилой Господин, качая головой. — По-моему, я слишком отстал от жизни. Полагаю, и Шекспиром перестали восторгаться?

— Напротив, восхищение Шекспиром служит оправданием для нападок на любого другого художника… Но наши критики обнаружили, что Шекспир — подлинный РЕАЛИСТ!..

— Реалист? Поэт, не изобразивший ни одного характера, который встречается в действительной жизни, и никогда не снисходивший до описания страсти, которая была бы фальшивой, или персонажа, который был бы реальным!

Я собирался очень строго возразить на этот парадокс, как вдруг заметил, что мой спутник теряет самообладание. Если хочешь «поймать» Розенкрейцера, не следует мутить воду. Поэтому я решил перевести разговор на другую тему.

— Вернемся к нашим баранам, — сказал я. — Вы обещали просветить меня относительно Розенкрейцеров.

— Хорошо!— ответил он довольно сурово. — Нос какой целью? Быть может, вы хотите проникнуть в храм лишь для того, чтобы поглумиться над его обрядами?

— За кого вы меня принимаете? Если бы даже я был склонен к этому, участь аббата де Виллара служит достаточным предостережением для всех, кто праздно рассуждает о царствах Саламандр и Сильфов. Кто не знает о таинственном конце этого изобретательного человека, заплатившего жизнью за остроумные насмешки (6) своего «Графа де Габалиса»?

— Саламандры и Сильфы! Я вижу, вы впадаете во вульгарное заблуждение (7), буквально переводя аллегорический язык адептов мистицизма.

И пожилой джентльмен удостоил меня одним из самых любопытных и, на мой взгляд, самых ученых рассказов о догматах Розенкрейцеров. По его словам, некоторые из них дожили до сего дня и в величайшей тайне продолжали свои глубокие изыскания в области естественных наук и оккультной философии.

— Но это Братство, — заключил он, — каким бы почтенным и добродетельным оно ни было (я говорю «добродетельным», поскольку нет ни одного монашеского Ордена, где христианская вера была бы более пламенной и где нравственные заповеди исполнялись бы более строго), это Братство служит лишь ответвлением других братств, еще более трансцендентных с точки зрения способностей, которыми они обладают, и еще более славных с точки зрения их происхождения. Вы знакомы с Платониками?

— Однажды, — ответил я, — я заблудился в их лабиринте. Признаюсь, эти джентльмены довольно трудны для понимания.

— Тем не менее, их самые сложные проблемы пока еще не опубликованы; их самые возвышенные произведения существуют лишь в рукописях и представляют собой инициатическое учение не только для Розенкрейцеров, но и для других, еще более величественных Братств, о которых я упоминал. Но еще торжественнее и возвышеннее то знание, которое можно почерпнуть у их предшественников, Пифагорейцев, и в частности, в бессмертных шедеврах Аполлония (8).

— Аполлония, обманщика из Тианы? До нас дошли его сочинения?

— Обманщика? — возмутился мой хозяин. — Аполлоний — обманщик!

— Извините, я не знал, что он был одним из ваших друзей. Если вы ручаетесь в его честности, то я готов поверить в то, что он был весьма уважаемым человеком, который говорил правду, когда хвастал своей способностью находиться в двух местах одновременно…

— Неужели это так трудно? — произнес пожилой Господин. — В таком случае, вы никогда не видели снов (9).

На этом наша беседа закончилась; но после нее между нами завязалось знакомство, которое продлилось вплоть до того момента, когда мой почтенный друг ушел из жизни. Мир его праху! Это был человек своеобразных привычек и эксцентричных взглядов; но большую часть своего времени он уделял мирным и скромным добрым делам. Он с восторгом исполнял обязанности Самаритянина; и подобно тому, как его добродетели смягчались под влиянием весьма любезного человеколюбия, так и его упования были основаны на самой преданной вере. Он никогда не говорил о своем собственном происхождении и истории, и мне никогда не удавалось проникнуть в тот мрак, которым они были окутаны. По-видимому, он прожил долгую жизнь и, в частности, был очевидцем Французской революции (10), о которой рассказывал красноречиво и поучительно. В то же время он не рассматривал злодеяния этой бурной эпохи с той философской снисходительностью, с которой просвещенные мужи (имеющие «голову на плечах») склонны в наши дни относиться к бойням прошлого: он говорил не как студент, который читал и рассуждал, а как человек, который видел и страдал. К тому же этот старик казался совершенно одиноким, и я не знал ни одного его родственника, пока его душеприказчик, состоявший с ним в дальнем родстве и живший за границей, не известил меня об очень щедром наследстве, которое отказал мне мой бедный друг. Оно состояло, во-первых, из суммы, о которой я считаю благоразумным умолчать, предвидя возможность нового налога на движимое и недвижимое имущество; и, во-вторых, из нескольких ценных рукописей, которым данный том обязан своим появлением на свет.

Полагаю, что эта последняя часть завещания объясняется одним визитом, который я нанес Мудрецу, если мне позволено его так называть, за несколько недель до его кончины.

Несмотря на недостаточное знакомство с современной литературой, мой друг, с присущей его доброй натуре любезностью, милостиво позволял мне советоваться с ним по поводу различных литературных замыслов, которые вынашивало безудержное честолюбие молодого и неопытного студента. В то время я спросил у него совета насчет одного плода воображения, призванного изобразить воздействие энтузиазма на различные виды характеров. Со своей привычной терпеливостью он выслушал мой проект, довольно тривиальный и прозаический; затем, задумчиво повернувшись к своим книжным полкам, он разыскал там один старинный том и прочитал мне, сначала на греческом, а затем в английском переводе, несколько отрывков в таком духе:

«Платон выделяет здесь четыре вида Экстаза (11)[145] (под которым я понимаю восторг и вдохновение Богов): во-первых, музыкальный экстаз; во-вторых, телестический, или мистический; в-третьих, пророческий; и, наконец, в-четвертых, экстаз, относящийся к любви…»

Утверждая, что в душе существует способность, превосходящая Интеллект, и доказывая, что наша природа заключает в себе различные энергии — одна из которых позволяет нам раскрывать и схватывать теоремы и знания едва ли не с интуитивной быстротой, а другая способствует созданию произведений высокого искусства, как, например, статуй Фидия, — цитируемый автор далее заявлял, что «Восторг в подлинном смысле слова наступает в тот момент, когда часть души, превосходящая интеллект, возносится к Богам и черпает оттуда свое вдохновение».

Затем автор, продолжая свой комментарий к Платону, отмечает, «что одного из этих экстазов (в особенности относящегося к Любви) может быть достаточно для того, чтобы возвратить душу к ее изначальной божественности и блаженству; но что между всеми этими состояниями существует тесная связь и что душа, при своем нормальном развитии, проходит, во-первых, музыкальный экстаз; во-вторых, телестический, или мистический; в-третьих, пророческий; и, наконец, любовный».

Пока мой смущенный рассудок пытался сосредоточить свое непослушное внимание на этих запутанных и возвышенных рассуждениях, мой советчик закрыл книгу и удовлетворенно сказал мне:

— Это эпиграф к вашей книге и тезис для вашей темы.

— Davus sum, non ?dipus[146],— воскликнул я, с досадой покачивая головой. — Возможно, всё это в высшей степени красиво, но, да простят меня Небеса, я не понял ни слова. Тайны Розенкрейцеров и оккультных братств — «детский лепет» по сравнению с жаргоном Платоников.

— И все же, пока вы не поймете этого отрывка, вы не постигнете высших теорий Розенкрейцеров и еще более величественных Братств, о которых вы говорите столь легкомысленным тоном.

— Что ж, если дело обстоит подобным образом, то я в отчаянии сдаюсь! Но коль скоро вы так хорошо осведомлены в данном вопросе, почему бы вам самим не написать книгу под этим эпиграфом?

— А если бы я написал книгу на эту тему, могли бы вы подготовить ее к публикации?

— С превеликим удовольствием, — ответил я необдуманно.

— Ловлю вас на слове, — сказал пожилой джентльмен. — Когда меня не станет, вы получите рукописи. Судя по тому, что вы рассказали мне о вкусах, царящих в литературе, я не стану тешить вас надеждой на очень большой успех данного предприятия. И скажу вам заранее, что работа будет весьма трудоемкой.

— Это роман?

— И да, и нет. Это истина для тех, кто способен ее постичь, и полный абсурд — для всех остальных.

Наконец, ко мне прибыли рукописи с короткой запиской от моего покойного друга, в которой он напоминал мне о моем опрометчивом обещании.

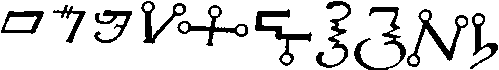

С печальным интересом и одновременно горячим нетерпением я раскрыл пакет и зажег лампу. Вообразите же себе мое разочарование, когда я обнаружил, что весь текст написан непонятным шифром. Представляю читателю его образец:

И так далее, на протяжении девятисот сорока бесконечных страниц огромного формата! Я не мог поверить своим глазам: на самом деле, мне показалось, что моя лампа вспыхнула странным голубым светом, и дурные предчувствия о греховной природе знаков, которые я нечаянно извлек на свет, вкупе со странными намеками и мистическим языком пожилого господина, проникли в мое расстроенное воображение. Разумеется, всё это выглядело ЗЛОВЕЩЕ, если не сказать большего! Я уже собрался поспешно засунуть все эти бумаги в ящик стола, приняв благое решение больше никогда к ним не возвращаться, как вдруг мой взгляд упал на книгу, аккуратно переплетенную в голубой сафьян, которая в первое мгновение ускользнула от моего внимания. Я раскрыл этот том с величайшей осторожностью, не зная о том, что же явится моим очам; и — представьте себе мой восторг! — обнаружил в нем ключ, или словарь, к этой тайнописи (12). Дабы избавить читателя от рассказа о моих трудах, достаточно будет сказать, что, в конце концов, я почувствовал в себе силы расшифровать эти знаки и всерьез приступил к делу. Задача оказалась не из легких, и прошло два года, прежде чем я добился заметных успехов. Тогда, в порядке эксперимента, мне удалось опубликовать несколько разрозненных глав в одном периодическом издании, о которым я имел честь сотрудничать в течение нескольких месяцев. Они вызвали намного больше любопытства, чем я ожидал, и с более легким сердцем я вновь принялся за этот тяжелый труд. Но меня подстерегала новая неприятность: продолжив работу, я обнаружил, что автор сделал две копии своего произведения, причем одна из них была более продуманной и подробной; я же натолкнулся на более раннюю копию; и мне пришлось переделать весь свой труд и заново перевести уже расшифрованные главы. Помимо нескольких периодов, посвященных более неотложным занятиям, я могу сказать, что мое злополучное обещание стоило мне, в общем и целом, нескольких лет упорного труда, прежде чем я смог полностью его выполнить. Трудности усугублялись тем, что стиль оригинала представлял собой своего рода ритмизованную прозу, тате, словно бы автор желал продемонстрировать свой поэтический замысел. Мне не удалось отдать должное этой особенности, и в своей попытке перевода я буду часто нуждаться в читательском снисхождении. Мое инстинктивное уважение к причудам пожилого Господина и двусмысленный характер его Музы должны служить моим единственным оправданием, если порой язык, не достигая всего богатства стиха, заимствуету него цветы, едва ли присущие прозе. Истина обязывает меня признать, что, несмотря на все свои усилия, я не могу поручиться в том, что всегда передавал истинный смысл шифра; более того, пропуски в повествовании или неожиданное появление нового шифра, ключа к которому у меня не было, заставляло меня прибегать к собственноручным вставкам, конечно же, легкоразличимым, которые, я надеюсь, вносят диссонанса в общий замысел. Это признание подводит меня к заявлению, которым я хочу закончить: если в этой книге тебе, читатель, что-нибудь понравится, то это, несомненно, принадлежит мне; если же тебе что-нибудь не понравится, то вини в том пожилого джентльмена!

Эдвард БУЛЬВЕР-ЛИТТОН

Лондон, январь 1842 г.

Более 800 000 книг и аудиокниг! 📚

Получи 2 месяца Литрес Подписки в подарок и наслаждайся неограниченным чтением

ПОЛУЧИТЬ ПОДАРОКЧитайте также

Предисловие

Предисловие К тебе, о редкий мой читатель Стремлюсь я достучаться в душу Ты думаешь, что я мечтатель? Пусть будет так, я не нарушу Твоих суждений про меня - Они мне дороги любые, Пусть даже если у тебя Они окажутся чуть злые. Пусть будет так, ведь лишь один Я знаю, что потом, с

ПРЕДИСЛОВИЕ

ПРЕДИСЛОВИЕ Эта книга — откровение о бессмертии жизни нашей.Я, Пантес Киросон, был умерщвлён телесно, но дух мой не умирал. Он был жив. И я возвещаю всем людям, живущим на земле, о том, что смерти — нет! Моё тело было умерщвлено людьми, не верующими в жизнь без тела земного, и

ПРЕДИСЛОВИЕ

ПРЕДИСЛОВИЕ На наших глазах, на протяжение одного-двух поколений, жизнь на земле принимает новый облик.Материальные успехи превосходят всякое воображение, но одновременно происходит угасание духовной жизни. Материальное обогащение при обнищании духа. Рост знания при

Предисловие

Предисловие Пожалуй, можно сказать без преувеличения, что компьютер преобразил (и продолжает преображать) планету. Чего бы это ни касалось — технологии, транспорта, средств связи, образования или развлечений — в эпоху компьютера произошла революция на всей планете. Мы

Предисловие

Предисловие Для начала скажу, что мое имя, поставленное на обложке, ничего не значит. Оно может быть псевдонимом, или может казаться реальным; в конце концов неважно, кто я и что я. Важно лишь, какой объем Истины раскрывается после названий глав и параграфов и может быть

Предисловие

Предисловие ,которое начинается с описания удивительного опыта с обезьянами, отказавшимися от своего самого любимого лакомства —

ПРЕДИСЛОВИЕ

ПРЕДИСЛОВИЕ Если Бога нет, жизнь можно считать абсурдной. Она не имеет ни смысла, ни ценности, ни цели. У. Крейг Вечерело. Я шла по правой стороне Невского проспекта в сторону Адмиралтейства. Около Дома Книги мое внимание привлекла большая группа людей в сквере Казанского

Предисловие

Предисловие Рыба обитает в воде. Жизнь для нее кончается за ее пределами. Человек живет в привычной ему среде – в пространстве и времени, которые воспринимают его органы чувств. Способен ли он представить себе жизнь и какие-то существа, пребывающие за пределами,

Предисловие

Предисловие Нажить много денег — храбрость, Сохранить их — мудрость, А умело расходовать — искусство. Б. Авербах Деньги — это энергия, стихия, которая функционирует по своим законам. Это стихия, которую создал человек, которая постоянно влияет на человека. Деньги не

Предисловие

Предисловие Сколько лет существует Москва, столько лет говорят о том, что место это необычное. Кто-то считает его проклятым, кто-то священным, а кто-то просто мистическим… Долю правды можно найти в любом из этих утверждений.Попытавшись выяснить, «с чего Москва

ПРЕДИСЛОВИЕ

ПРЕДИСЛОВИЕ Со времён глубокой древности человечество Земли обращало свой взор к небесам. С трепетом и восхищением люди следили за движением звёзд, за циклами Луны и Солнца, за вращением наклонённой Земли. Как это всё началось, чем закончится, и что будет происходить в

ПРЕДИСЛОВИЕ

ПРЕДИСЛОВИЕ История открытия Нового Света неразрывно связана с легендой об Эльдорадо и с неустанной погоней за золотом. Но конкистадоры не подозревали, что они лишь повторяют путь, уже пройденный за много тысячелетий до них.Свидетельства человеческой алчности, рассказы

ПРЕДИСЛОВИЕ

ПРЕДИСЛОВИЕ Десять лет назад судьба свела меня с мексиканским индейцем из племени яки. Я называю его «доном Хуаном» — в испанском языке дон выражает почтение к человеку. Познакомился я с доном Хуаном случайно. Мы с моим приятелем Биллом сидели на автобусной станции

ПРИЛОЖЕНИЕ VI ПРЕДИСЛОВИЕ К «ЗАНОНИ» ПРЕДУВЕДОМЛЕНИЕ

ПРИЛОЖЕНИЕ VI ПРЕДИСЛОВИЕ К «ЗАНОНИ» ПРЕДУВЕДОМЛЕНИЕ С первых же страниц настоящей книги мы упоминали «Занони» Бульвер-Литтона— произведение исключительной важности, которое под современной формой романа скрывает великую эзотерическую и идеалистическую

ПРИМЕЧАНИЯ К ПРЕДИСЛОВИЮ К «ЗАНОНИ»

ПРИМЕЧАНИЯ К ПРЕДИСЛОВИЮ К «ЗАНОНИ» 1) …Ярый последователь Аверроэса и ПарацельсаАверроэс, или Ибн-Рушд, арабский врач и философ второй половины XII века, известен прежде всего как переводчик и общий комментатор произведений Аристотеля. Долгое время Европа знала